Военачальники Третьего Рейха. Двенадцать лет борьбы

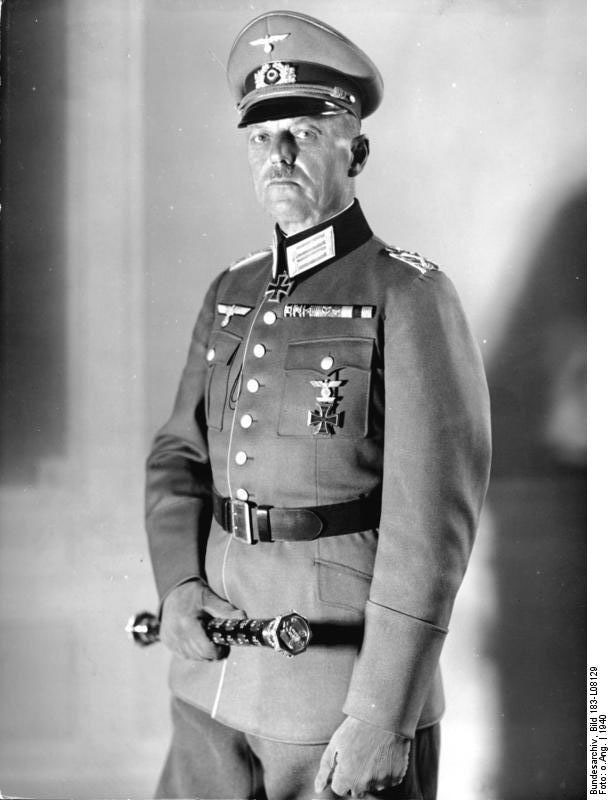

Фон Бок Теодор (1880–1945)

Немецкий генерал-фельдмаршал.

Ещё до начала Второй Мировой войны фон Бок руководил войсками, осуществившими аншлюс Австрии и вторгшимися в Судетскую область Чехословакии. С началом войны он командовал группой армий «Север» во время войны с Польшей. В 1940 году фон Бок руководил захватом Бельгии и Нидерландов и разгромом французских войск под Дюнкерком. Именно он принимал парад немецких войск в оккупированном Париже.

Фон Бок возражал против нападения на СССР, но когда решение об этом было принято, возглавил группу армий «Центр», осуществлявшую удар на главном направлении. После провала наступления на Москву, его посчитали одним из главных ответственных за эту неудачу немецкой армии. В 1942 году он возглавил группу армий «Юг» и долгое время успешно сдерживал наступление советских войск на Харьков.

Фон Бок отличался крайне независимым характером, неоднократно конфликтовал с Гитлером и демонстративно держался в стороне от политики. После того, как летом 1942 года фон Бок выступил против решения фюрера разделить при планирующемся наступлении группу армий «Юг» на 2 направления, Кавказское и Сталинградское, он был отстранён от командования и отправлен в резерв. За несколько дней до окончания войны фон Бок погиб во время авианалёта.

Фон Рундштедт Карл Рудольф Герд (1875–1953)

Немецкий генерал-фельдмаршал.

К началу Второй Мировой войны фон Рундштедт, занимавший важные командные должности ещё в Первую Мировую войну, уже успел выйти в отставку. Но в 1939 году Гитлер вернул его в армию. Фон Рундштедт стал главным разработчиком плана нападения на Польшу под кодовым названием «Вайс», и во время его осуществления командовал группой армий «Юг». Затем он возглавлял группой армий «А», сыгравшую ключевую роль в захвате Франции, а также разрабатывал неосуществлённый план нападения на Англию «Морской лев».

Фон Рундштедт возражал против плана «Барбаросса», но после принятия решения о нападении на СССР возглавил группу армий «Юг», захватившую Киев и другие крупные города на юге страны. После того, как фон Рундштедт, во избежание окружения, нарушил приказ фюрера и отвёл войска от Ростова-на-Дону, он был отправлен в отставку.

Однако уже в следующем году он вновь был призван в армию, чтобы стать главнокомандующим германских вооружённых сил на Западе. Его главной задачей было противодействие возможной высадке союзников. Ознакомившись с ситуацией, фон Рундштедт предупреждал Гитлера, что длительная оборона имеющимися силами будет невозможна. В решающий момент высадки в Нормандии, 6 июня 1944 года, Гитлер отменил приказ фон Рундштедта о переброске войск, тем самым упустив время и дав возможность противнику развить наступление. Уже в конце войны фон Рундштедт успешно противостоял высадке десанта союзников в Голландии.

После войны фон Рундштедт, благодаря заступничеству англичан, сумел избежать Нюрнбергского трибунала, и участвовал в нём только в качестве свидетеля.

Фон Манштейн Эрих (1887–1973)

Немецкий генерал-фельдмаршал.

Манштейн считался одним из сильнейших стратегов вермахта. В 1939 году он, будучи начальником штаба группы армий «А», сыграл ключевую роль в разработке успешного плана вторжения во Францию.

В 1941 году Манштейн находился в составе группы армий «Север», захватившей Прибалтику, и готовился к наступлению на Ленинград, но вскоре был переброшен на юг. В 1941-42 гг 11-я армия под его командованием захватила Крымский полуостров, а за взятие Севастополя Манштейн получил звание генерал-фельдмаршала.

Затем Манштейн командовал группой армий «Дон» и безуспешно пытался вызволить из Сталинградского котла армию Паулюса. С 1943 года он возглавлял группу армий «Юг» и нанёс советским войскам чувствительное поражение под Харьковым, а затем пытался воспрепятствовать форсированию Днепра. При отступлении войска Манштейна использовали тактику «выжженной земли».

Потерпев поражение в Корсунь-Шевченской битве, Манштейн отступил, нарушив приказ Гитлера. Тем самым он спас часть армии от окружения, но после этого вынужден был уйти в отставку.

После войны был осуждён британским трибуналом за военные преступления на 18 лет, но уже в 1953 году вышел на свободу, работал военным советником правительства ФРГ и написал мемуары «Утраченные победы».

Гудериан Хейнц Вильгельм (1888–1954)

Немецкий генерал-полковник, командующий бронетанковыми войсками.

Гудериан – один из главных теоретиков и практиков «блицкрига» – молниеносной войны. Ключевую роль в ней он отводил танковым подразделениям, которые должны были прорываться в тыл противника и выводить из строя командные пункты и коммуникации. Такая тактика считалась эффективной, но рискованной, создававшей опасность быть отрезанными от основных сил.

В 1939-40 гг, в военных кампаниях против Польши и Франции тактика блицкрига полностью себе оправдала. Гудериан был на вершине славы: он получил звание генерал-полковника и высокие награды. Однако в 1941 году, в войне против Советского Союза, эта тактика дала сбой. Виной тому были как огромные российские пространства и холодный климат, в котором техника зачастую отказывалась работать, так и готовность частей РККА противостоять такому способу ведения войны. Танковые войска Гудериана понесли под Москвой большие потери и вынуждены были отступить. После этого он был отправлен в резерв, а впоследствии занимал должность генерал-инспектора танковых войск.

После войны Гудериан, которому не было предъявлено обвинений в военных преступлениях, быстро вышел на свободу и доживал свой век за написанием мемуаров.

Роммель Эрвин Иоганн Ойген (1891–1944)

Немецкий генерал-фельдмаршал, получивший прозвище «Лис пустыни». Отличался большой независимостью и склонностью к рискованным атакующим действиям, даже без санкции командования.

В начале Второй Мировой войны Роммель участвовал в Польской и Французской кампаниях, однако основные его успехи связаны с военными действиями в Северной Африке. Роммель возглавил Африканский корпус, который изначально был придан в помощь итальянским войскам, терпевшим поражения от англичан. Вместо того, чтобы укреплять оборону, как предписывал приказ, Роммель с малыми силами пошёл в наступление и одержал важные победы. Подобным образом он действовал и в дальнейшем. Как и Манштейн, основную роль Роммель отводил быстрым прорывам и маневрированию танковых войск. И только к концу 1942 года, когда у англичан и американцев в Северной Африке возникло большое преимущество в живой силе и технике, войска Роммеля начали терпеть поражения. Впоследствии он воевал в Италии и пытался совместно с фон Рунштедтом, с которым у него были серьёзные разногласия, сказывающиеся на боеспособности войск, остановить высадку союзников в Нормандии.

В 1944 году Роммель принял участие в заговоре высших офицеров против Гитлера или, по крайней мере, знал о нём. За несколько дней до планировавшегося покушения на фюрера, он был тяжело ранен. После провала покушения и раскрытия сети заговорщиков, популярному в войсках Роммелю, в отличие от других участников заговора, дали возможность совершить самоубийство. Официально было сообщено, что генерал-фельдмаршал умер от ран, а день его похорон был объявлен в Германии днём национального траура.

Джон Вудс был добрым палачом. Когда его жертва зависала в воздухе, он хватал ее за ноги и повисал вместе с ней, сокращая страдания болтающегося в петле. Но это у себя, в родном Техасе, где он казнил уже более трехсот человек.

В ночь на 16 октября 1946 года Вудс отступил от своих принципов.

Американскому профи предстояло повесить бонз Третьего рейха: Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Йодля, Заукеля, Штрайхера, Зейс-Инкварта, Франка, Фрика и Розенберга. На этом групповом тюремном фото они почти в полном составе.

Нюрнбергская тюрьма, в которой содержались нацисты, находилась в американской зоне, так что палач был также предоставлен правительством США. На этом снимке американский сержант Джон Вудс демонстрирует "ноу-хау" - свою легендарную петлю с 13 узлами.

Первым на эшафот должен был взойти Геринг, за ним Риббентроп, но за два часа до казни рейхсмаршал покончил с собой, приняв капсулу цианистого калия, которую (по одной из возможных версий) ему при последнем свидании в тюрьме передала жена в прощальном поцелуе.

Как Геринг узнал о предстоящей казни, неизвестно, ее дату хранили в строгом секрете от приговоренных и прессы. Перед смертью осужденных даже покормили, предложив одно из двух блюд на выбор: сосиски с салатом или блины с фруктами.

Геринг раскусил ампулу во во время ужина.

Казнили после полуночи в спортзале Нюрнбергской тюрьмы. Виселицы Вудс соорудил всего за сутки: буквально накануне солдаты еще играли в зале в баскетбол. Идея казалась ему неплохой: три виселицы, сменные веревки, мешки для трупов и, главное, люки в помостах под ногами виновных, в которые те сразу должны были проваливаться при повешении.

На всю экзекуцию отводилось не больше трех часов, включая последнее слово и беседу со священником. Сам Вудс потом с гордостью вспоминал о том дне: "Десять человек за 103 минуты. Это быстрая работа".

Но минус (или плюс?) был в том, что Вудс второпях плохо рассчитал размер люков, сделав их очень маленькими. Падая внутрь виселицы, казненный задевал края люка головой и умирал, скажем так, не сразу…

Риббентроп хрипел в петле 10 минут, Йодль - 18, Кейтель - 24.

После казни представители всех союзных держав осмотрели трупы и расписались в свидетельствах о смерти, а журналисты сфотографировали тела в одежде и без. Затем казненных погрузили в еловые гробы, опечатали и под усиленным конвоем перевезли в крематорий Восточного кладбища Мюнхена.

Вечером 18 октября смешанный пепел преступников был высыпан в Изарский канал с моста Мариенклаузен.

Внутренний вид одиночной камеры, где содержались главные немецкие военные преступники.

Такие, как Геринг

Обед подсудимых Нюрнбергского процесса.

Геринг за обедом в камере.

Геринг во время обеда в перерыве Нюрнбергского процесса в общей столовой для обвиняемых.

Напротив него - Рудольф Гесс

Геринг, похудевший за время процесса на 20 кг.

Геринг во время встречи со своим адвокатом.

Геринг и Гесс

Геринг на процессе

Кальтенбруннер в инвалидной коляске

Министра иностранных дел третьего рейха Иоахим фон Риббентропа повесили первым.

Генерал-полковник Альфред Йодль

Начальник ГУ имперской безопасности СС Эрнст Кальтенбруннер

Начальник Верховного командования Вермахта Вильгельм Кейтель

Рейхспротектор Богемии и Моравии Вильгельм Фрик

Гауляйтер Франконии Юлиус Штрейхер

Руководитель внешнеполитического управления НСДАП Альфред Розенберг

Рейхскомиссар Нидерландов Артур Зейсс-Инкварт

Гауляйтер Тюрингии Фридрих Заукель

Генерал-губернатор Польши, адвокат НСДАП Ганс Франк

Труп Генриха Гиммлера. Рейхсфюрер СС покончил с собой 23 мая 1945 года при задержании в городе Люнебурге, приняв цианистый калий.

Труп рейхсканцлера Германии Йозефа Геббельса. Покончил жизнь самоубийством вместе с женой Магдой, отравив перед этим шестерых своих детей.

Председатель Германского трудового фронта, рейхсляйтер Роберт Лей во время ареста.

Здравствуйте уважаемые!

Посмотрел вчера достаточно неплохой немецкий фильмец под названием "Роммель", в котором как Вы можете догадаться, речь идет о жизни и судьбе Эдвина Роммеля («Здравствуй, Капитан Очевидность!» - улыбаюсь и машу рукой:-))))), военачальника, прозванного англичанами «Лис пустыни». Так вот, наблюдая за перипетиями фильма, я поймал себя на мысли, что большинство людей у нас крайне мало знают о Высшем генералитете стран, участниц Второй мировой войны. Хотя бы на минимальном уровне. Нет, понятно, что советских маршалов еще более-менее кто-то помнит, во всяком случае, Рокоссовского с Жуковым чисто визуально не спутают, но вот про всех остальных..... Причем неважно - враги это или союзники. Ну, вот и пришла такая мысль - написать серию постов, в которых слегка, и не вдаваясь в дебри исторического славословия, рассказать о самых интересных Генералах Великой Войны. Я считаю, прочитал достаточное количество мемуаров, научной и околоисторической литературы для того, чтобы иметь право изложить свою точку зрения по этому вопросу. Возможно мои оценки не будут совпадать с общепринятыми, но прошу меня извинить - я просто так считаю. Еще хочу сделать акцент на то, что я буду оценивать военачальников не с точки зрения «воевал за нас/воевал против», а по возможности с позиций профессионализма, моральных и умственных способностей. То есть, если я как то достаточно высоко оценил какого-нибудь немецкого или итальянского генерала, это вовсе не значит, что я перед ними приклоняюсь и беру их за пример. Просто есть те, кто остается людьми при любых обстоятельствах, а вот кто-то человеческий облик теряет на войне катастрофически.. Эту ремарку я адресовал тем, кто любит выказать свое «Фи» автору любой работы, написанной по WWII, не с позиций восхваления исключительно советского воинского гения и опускания высшего военного командования, как стран оси, так и Союзников.

Маршалы Победы. Не все....

Итак, вводное слово сказано и, пожалуй, начнем, коли Вы не против. Кстати, если тема сия интересна исключительно мне, то прошу сразу не кидать в меня недоспелые помидоры и переспелую кукурузы и не насиловать ноосферу фразами - «автор-Лох чилийский», а просто написать, что де «дяденька, не интересно совсем. Давай- ка лучше про мультики!»:-)))) Ну естественно внимательно выслушивается и хорошо воспринимается конструктивная критика (прошу акцент сделать на термине конструктивная) :-)))

А начнем мы с Вами, уважаемые читатели, наверное, все-таки с немцев. Точнее сказать с высшего генералитета Третьего Рейха.

Портрет Германа Геринга в парадной форме

Высшим воинским званием этого периода деятельности немецкого государства являлось звание Генерал - фельдмаршал (Generalfeldmarschall, сокращенно GFM), или точнее говорить даже Генераль-фельдмаршал (оба сих названия буду использовать в тексте, пусть Вас это не пугает). Впервые на германских территориях это звание появилось в середине 17 столетия, так что можно сказать, что Гитлер ничего нового не придумывал, он взял за основу опыт бывших поколений. Однако, если скажем в ходе Первой мировой войны этого почетного звания было удостоено лишь пять человек, то вот Вторая мировая война увеличила количество номинантов многократно. Только после окончания Французской компании, а конкретнее 19 июня 1940 года, канцлер Адольф Гитлер присвоил это звание сразу 12 генералам. Надо сказать, что помимо престижа, генерал-фельдмаршал получал ежегодное, освобождаемое от налогов, жалование в размере 36000 рейхсмарок плюс довольствие. Всего же во время WWII это звание носило 26 человек. Такое количество я получил, считая не только Генерал-фельдмаршалов Вермахта, но и соответствующих этому званию Генерал-фельдмаршалов дер Флюге (у Люфтваффе) и Гросс-адмиралов (у Кригсмарине). И это не считая, самый унылый персонаж Рейха, шефа СС Генриха Гиммлера, чье звание Рейхсфюрер как раз соответствовало званию Генерал-фельдмаршал в Вермахте, и в противоположность оному самый яркий, интересный и любопытный персонаж Германии тех лет - Германа Геринга, который достоин отдельного поста. Звание "Толстого Германа" было Рейхсмаршал Великогерманского рейха и каких-либо аналогий не имело. Близко, пожалуй, к генералиссимусу, но, немного не дотягивая до оного. Но, повторюсь, это тема для отдельного разговора.

Петлицы Генералов и Генерал-фельдмаршалов Вермахта

Генерал-фельдмаршала можно было различить, прежде всего, по петлицам и погонам. Для всех генералов Вермахта существовала единая петлица алого цвета с особым же генеральским узором (так исторически сложилось). Однако с 3 апреля 1941 Генераль-фельдмаршал получил удлиненную петлицу с несколько измененным рисунком орнамента, теперь там было не 2, а 3 элемента. Погоны представляли собой переплетение шнура (так называемый сутаж), причем крайние ряды сутажа были золотого цвета, а средний серебристого, с золотой пуговицей. То есть такие же, как и у всех генералов, только не со звездами, а с серебряными скрещенными маршальскими жезлами.

Погоны Генерал-фельдмаршала Вермахта.

У Генераль-фельдмаршала дер Флюге петлицы были белого цвета (это тоже важно) на котором был изображен Орел Люфтваффе, несущий свастику и маленькие перекрещенные маршальские жезлы под ним. Сутаж погон был полностью золотым, с золотой же пуговицей и золотыми жезлами.

Петлица Генераль-фельдмаршала дер Флюге

Гросс-адмиралы носили погон, похожий на аналогичный у Вермахта, с той разницей, что подкладка у него (у погона) была синяя, а на пуговице был выдавлен якорь. Ну, еще адмиралы не носили петлиц - у них были нарукавные нашивки. У Гросс-адмирала была одна широкая и 4 узких золотых полоски с золотой же пятиконечной звездой на синем фоне.

Нарукавная нашивка Гросс-адмирала

Общим для всех Генераль-фельдмаршалов были также наличие штандарта и маршальского жезла. И если штандарты были общими и отличались только в зависимости от рода войск (у Вермахта одни, а у Люфтваффе и Кригсмарине - другие), то вот маршальский жезл это более интересная штука. Маршальский жезл представлял собой цилиндр диаметром около 4.5 см. и длиной около 30 см., изготовленный из ценных пород дерева и богато украшенный накладными золотыми орнаментами и (или) резьбой. Самое интересное в том, что единого образца фельдмаршальского жезла не существовало и для каждого генерал-фельдмаршала художники и ювелиры разрабатывали уникальный образец жезла. После смерти военачальника его жезл становился семейной реликвией.

Личный жезл Генерал-фельдмаршала барона Максимилиана фон Вейхса.

Теперь, когда мы с Вами немного разобрались с идентификацией немецких генерал-фельдмаршалов, предлагаю перейти к конкретным персоналиям (во всяком случае, начать).

Самое большое генераль-фельдмаршалов (19) относилось (что и неудивительно) к Вермахту. Это: Вернер фон Бломберг, Федор фон Бок, Вальтер фон Браухич, Эрвин фон Вицлебен, Вильгельм Кейтель, Ханс Гюнтер фон Клюге, Вильгельм фон Лееб, Вильгельм Лист, Вальтер фон Рейхенау, Герд фон Рундштедт, Эрвин Роммель, Георг фон Кюхлер, Эрих фон Манштейн, Фридрих Паулюс, Эрнст Буш, Максимилиан фон Вейхс, Эвальд фон Клейст, Вальтер Модель, Фердинанд Шёрнер.

Еще не фельдмаршалы... Справа-налево Мильх, Кейтель, Браухич, Редер, Вейхс. Нюрнберг. 12 сентября 1938 года

Если говорить о том, кого я считаю самым талантливым среди них? Пожалуй, Манштейна. Самым сильным с профессиональной точки зрения - Клюге. Самым высоконравственным - Бока, самым незаменимым - Клейста, самым противоречивым - Моделя, а самым ничтожным и слабым - Кейтеля.

Но о большей конкретике, если Вам, конечно, будет интересно, в следующей части...

Митчем-мл, Сэмюэл Уильям; Мюллер Джин

Командиры Третьего рейха

К читателям

Книга Сэмюэла У. Митчема и Джина Мюллера «Командиры Гитлера» впервые вышла в 1992 году в издательстве «Скарборо Хаус».

Ее тема - биографии фельдмаршалов, генералов и офицеров «третьего рейха», сгруппированные в семь глав. Каждая глава отражает определенный период в истории «третьего рейха». Так, глава 1 - «Генералы высшего командования» - показывает, как проходило планирование военных операций, главы 2 и 3 рассказывают о событиях на Восточном фронте. Отдельные главы посвящены офицерам германских ВВС и ВМС, войск СС.

Сэмюэл У. Митчем - автор основной части книги - известный американский историк, специализирующийся на истории германской армии во второй мировой войне 1939–1945 годов. Его перу принадлежит ряд книг по этой теме: «Лис-триумфатор»: «Эрвин Роммель и расцвет Африканского корпуса», «Последняя битва Роммеля: Лис пустыни» и компания в Нормандии», «Легионы Гитлера. Боевой путь германской армии во второй мировой войне», «Люди Люфтваффе», «Фельдмаршалы Гитлера и их сражения», «Битва за Сицилию, 1943 год», «Орлы «третьего рейха». Джин Мюллер сыграл при написании книги вспомогательную роль.

Книга Митчема и Мюллера вызовет интерес у российского любителя военной истории прежде всего описанием боевых действий на Восточном фронте, трактовка которых сильно отличается от советской исторической концепции.

Советские историки в силу политических причин избегали (до последних лет) освещения наших неудач, чем существенно обеднили историческую картину. Конечно, при описании событий 1941–1943 годов они не могли не коснуться горестных для России страниц истории, но вынуждены были всячески избегать их беспристрастного анализа. Например, события вокруг Демянского котла, который Красная Армия так и не смогла уничтожить в течение почти всего 1942 года, что стоило жизни огромному числу советских солдат, либо просто игнорировались советскими историками, либо упоминались вскользь. Огромное количество «белых пятен» в истории второй мировой войны никак не идет на пользу ни науке, ни общественному мнению. Книга Митчема и Мюллера позволит российскому любителю военной истории составить более объективное мнение о событиях 50-летней давности.

Стоит добавить, что, к сожалению, литература об армии «третьего рейха» в нашей стране (несмотря на огромное количество отечественных публикаций о второй мировой войне) практически отсутствует. Тоненький ручеек мемуаров некоторых гитлеровских генералов (X. Гудериана «Танки - вперед», Ф. Гальдера «Военный дневник» и т. п.), а также офицеров, членов комитета «Свободная Германия» (Отто Рюле «Исцеление в Елабуге») не мог решить проблему. Получилось так, что об армии, которая в 1941 г. поставила Советский Союз на грань поражения, в войне с которой погибли миллионы наших соотечественников, практически ничего не известно. В то же время на Западе выходит масса литературы о нацизме, вермахте, СС, военной технике, символике и т. д. (кстати, и о Красной Армии тоже). Думается, что отечественные любители военной истории имеют право получить всю необходимую им информацию.

Теперь о достоинствах и недостатках книги. Авторы (о чем уведомили в предисловии) не стремились к тщательному разбору военных операций, а хотели дать больше информации о личных качествах гитлеровских генералов. Но здесь они споткнулись, уделив слишком много места описанию служебного продвижения героев книги. Стоит также заметить, что книга Митчема и Мюллера написана довольно монотонным, бедным языком, что вызвало определенные проблемы при ее переводе.

Митчем и Мюллер провели очень большую работу, изучив огромное количество источников. Подобно биологу, препарирующему лягушек, они подробно изучили все стороны жизни своих героев, не пренебрегая и «грязным бельем». К сожалению, книгу нельзя назвать объективной. Очевидно, пытаясь достичь этого качества, авторы повели себя беспристрастно, дистанцировались от описываемых ими событий и избрали «политику невмешательства». Главной их ошибкой стало то, что в книге совершенно не показаны противники Германии. Конечно, и союзники, и Красная Армия есть в книге. Митчем и Мюллер упоминают множество дивизий, корпусов и армий, называют некоторые известные в США фамилии (СССР представляет только Сталин). Однако за номерами воинских частей не видно людей, которые в страшных лишениях победили гитлеровские легионы. Красная Армия и войска союзников предстают перед читателем совершенно обезличенными массами, действующими по старому принципу: «Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert…». Создается впечатление, что гитлеровские генералы воевали в штабных ящиках с песком. Можно с уверенностью сказать, что авторам беспристрастный подход к теме второй мировой войны не удался.

Для советского человека, вне всякого сомнения, все лица, причастные к развязыванию второй мировой войны, в той или иной мере являются преступниками. Поэтому высказывания авторов о том, что некоторые результаты Нюрнбергского процесса - пародия на правосудие, для нас звучат кощунственно. Мы оставляем их на совести господ Митчема и Мюллера.

Цифры, приводимые авторами в книге, заимствованы в основном из германских источников и требуют достаточно критичного подхода. Редактор оставлял без комментариев, некоторые высказывания авторов, полагая, что читатель, знакомый с отечественной исторической литературой, составит об этом собственное мнение.

Выход этой книги в год 50-летия Победы над фашизмом нам кажется не случайным. Десятки миллионов советских граждан, погибших в пламени второй мировой войны, заслужили, чтобы их потомки узнали, с какой страшной силой им пришлось столкнуться.

Полная информация о той мощной военной машине, которую сокрушили наши предки, только возвысит их светлый подвиг в наших глазах.

Введение

В пятидесятые годы, когда я рос в Америке, оценка того времени в отношении командного состава Гитлера была предельно простой: все немцы - нацисты, а все нацисты - зло. И как человеческое существо любой нацист деградировал в строгом соответствии с его рангом. Если следовать этой сомнительной логике, то немецкий генерал должен был представлять собой совершенно ужасное существо. Типичный нацист (т. е. немец), германский генерал должен быть жестоким, совершенно бесчувственным к человеческому страданию и полным невеждой во всем, что выходило за его профессиональную сферу. Никаких других качеств, кроме как определенный набор военных навыков (и непревзойденный талант разрушителя и дезорганизатора) в нем не отмечалось. Разумеется, есть он должен был только руками, рот вытирать рукавом, громко икать, бесцеремонно перебивать собеседника, когда это ему покажется необходимым, орать на подчиненных, швыряться всем, что попадет под руку, хвастать и чувствовать себя по-настоящему счастливым лишь тогда, когда совершает неспровоцированные нападения на ни в чем не повинные нейтральные страны. А его любимыми увлечениями были геноцид, бомбардировки беззащитных городов и поедание грудных младенцев.

Эта картина, когда я стал взрослым, несколько изменилась. Я пережил небольшой шок, когда открыл для себя факт, что не все немцы были нацистами и не все нацисты были немцами; более того, люди, которые тесно сотрудничали с Гитлером (во всяком случае, до 1945 года), были не кем иным, как немецкими

Глава первая

Генералы высшего командования

Вильгельм Кейтель, Бодвин Кейтель, Альфред Йодль, Фердинанд Йодль, Бернхард Лоссберг, Георг Томас, Вальтер Буле, Вильгельм Бургдорф, Герман Рейнеке.

ВИЛЬГЕЛЬМ КЕЙТЕЛЬ родился в поместье Хельмшероде в западном Брауншвейге 22 сентября 1882 года. Несмотря на его страстное желание остаться фермером, каковыми были все его предки, 650-акровый земельный надел оказался слишком мал, чтобы обеспечить потребности двух семей. Впоследствии Кейтель поступил на службу в 46-й полк полевой артиллерии, дислоцированный в Вольфенбюттеле, в звании фаненюнкера, которое ему было присвоено в 1901 году. Но желание вернуться в Хельмшероде не покидало его на протяжении всей жизни.

18 августа 1902 года Кейтелю было присвоено звание лейтенанта, и он поступил на курсы инструкторов в артиллерийском училище в Ютербоге, а в 1908 году стал полковым адъютантом. В 1910 году ему присвоили звание обер-лейтенанта, а в 1914-м - гауптмана.

В 1909 году Вильгельм Кейтель женился на Лизе Фонтэн, привлекательной, умной молодой особе из Вюльфеля. Ее отец, состоятельный человек, владелец поместья и пивоварни, поначалу невзлюбил Кейтеля за его «прусское» происхождение, но позже согласился на этот брак. Лиза родила Вильгельму троих сыновей и трех дочерей. Как и их отец, сыновья стали офицерами германской армии. Лиза, игравшая в этом браке изначально инициативную роль, всегда страстно желала продвижения супруга по служебной лестнице. Строга говоря, господин Фонтэн был не совсем прав в отношении происхождения своего зятя - тот был не пруссак, а ганноверец. Эту же ошибку совершили и Адольф Гитлер и обвинители со стороны союзных держав на Нюрнбергском процессе.

В начале лета 1914 года Кейтель отправился в отпуск в Швейцарию, там он и услышал новость в покушении на эрцгерцога Франца Фердинада. Кейтеля спешно затребовали в его полк, размещенный в Вольфенбюттеле, вместе с которым в августе 1914 года он был переброшен в Бельгию. Ему довелось участвовать в сражениях на передовой, и в сентябре, после серьезного ранения осколком гранаты в правую руку, он попал в госпиталь, откуда после излечения снова вернулся в 46-й артиллерийский полк командиром батареи. В марте 1915 года он получил назначением Генштаб и был переведен в XVII резервный корпус. В конце 1915 года состоялось его знакомство с майором Вернером фон Бломбергом. обернувшееся преданной дружбой на всем протяжении дальнейшей карьеры обоих.

Версальский мирный договор, положивший конец первой мировой войне, содержал очень жесткие условия. Был распущен Генштаб германской армии, а она сама была сокращена до 100 000 человек и имела всего 4000 офицеров. Кейтель был включен в состав офицерского корпуса Веймарской республики и три года провел в качестве инструктора в кавалерийской школе в Ганновере, а затем был зачислен в штаб 6-го артиллерийского полка, В 1923 году ему было присвоено звание майора, и в период с 1925 по 1927 год он входил в состав организационного управления войск, что по сути дела было тайным названием Генерального штаба.

В 1927 году он возвратился в Мюнстер командиром 11-го батальона 6-го артиллерийского полка. В 1929 году ему было присвоено звание оберстлейтенанта: весьма значительное поощрение, если учесть, что в те времена продвижение по службе было крайне медленным. В том же году он возвращается в Генштаб в качестве начальника организационного; управления.

В конце лета 1931 года в жизни и карьере Кейтеля произошло очень интересное событие - поездка в СССР в составе делегации германских военных по обмену. Ему понравилась Россия, которую он увидел, ее необъятные просторы, изобилие сырья, пятилетний план развития народного хозяйства, дисциплинированная Красная Армия. После этой поездам он продолжил упорную работу по увеличении численности германской армий, что противоречило Версальскому мирному договору. Хотя Вильгельм Кейтель прекрасно справлялся с порученным ему заданием, что было впоследствии признано даже его заклятым врагом фельдмаршалом Эрихом фон Манштейном, его способности все же не были беспредельны. Эта изматывающая (и к тому же не совсем законная) деятельность отрицательно сказалась на его здоровье и психическом состоянии. Вечно нервничавший Кейтель, слишком много курил. В 1932 году у неге обнаружили тромбофлебит правой ноги. Он находился на лечении в клинике доктора Гура в чешских Татрах, когда до него дошла весть о том, что рейхсканцлером Германии стал, 30 января 1933 года, Адольф Гитлер. Ближайший друг Кейтеля Вернер фон Бломберг в тот же день был назначен министром обороны.

В октябре 1933 года началась служба Кейтеля в войсках. Сначала он был пехотным командиром (и одним из двух заместителей командующего) 111-й пехотной дивизии в Потсдаме, под Берлином. В мае 1934 года он услышал выступление Адольфа Гитлера на стадионе «Шпортпаласт» в Берлине, и слова фюрера его очень тронули. Почти одновременно с этим событием умер отец Кейтеля, и Вильгельм унаследовал Хельмшероде. Он уже стал всерьез подумывать о том, чтобы уйти из армии и заняться поместьем, несмотря на то что месяц назад ему было присвоено звание генерал-лейтенанта, впрочем, как он сам писал спустя: «Моя жена не сумела бы заниматься домом вместе с моей мачехой и сестрой, и решить эту проблему мне не удастся». Нет никакого сомнения в том, что Лиза страстно желала, чтобы он и дальше оставался в армии, и Кейтель остался.

В июле 1934 года Кейтеля перевели в 12-ю пехотную дивизию, дислоцированную в Лейбнице, в более чем пятистах километрах от Хельмшероде. Этой удаленностью и объясняется его повторное решение уйти со службы. Генерал барон Вернер фон Фрич, командующий армией, сумел переубедить Кейтеля, предложив ему новое назначение, которое тот принял. 1 октября 1934 года Кейтель, находившийся теперь в Бремене, принял командование 22-й пехотной дивизией.

Кейтель с удовольствием отдался своему делу, проводил большую организаторскую работу, создавая новую дивизию, которую бы отличали высокая боеготовность и боеспособность. (Большинство соединений, в организации которых он принимал активное участие, были впоследствии разгромлены под Сталинградом). Во время этой работы он часто появлялся в своем родном Хельмшероде, и ему удалось увеличить состояние. Позже, уже в августе 1935 года, военный министр Бломберг предложил Кейтелю пост руководителя управления вооруженных сил. Хотя сам Кейтель не решался принять это назначение, жена склонила-таки его к этому, и он в конце концов согласился.

Со времени прибытия в Берлин генерал Кейтель, отбросив в сторону все прежние колебания, с энтузиазмом входил в новую роль. В тесном сотрудничестве с оберстлейтенантом Альфредом Йодлем, командующим дивизией «Л» (национальная оборона), они очень сдружились, и дружба эта продолжалась до самого проведения в жизнь замысла об объединенной командной структуре всех родов войск, который получил у военного министра Бломберга одобрение. Но так как сами три кита вооруженных сил - армия, флот и в особенности Люфтваффе (авиация Геринга) - решительно отказались от этого принципа, смекнув, в чем дело, отказался от него и Бломберг. Такой поворот заставил Кейтеля все свои упования обратить на поддержку самого фюрера (принцип фюрерства в армии) и его личное расположение. После войны он предъявил на Нюрнбергском процессе документ, в котором утверждал, что «принцип фюрерства» проходит через все элементы жизни и неизбежно затрагивает армию».

Кейтель мог гордиться тем, что в январе 1938 года его старший сын, Карл-Хейнц, лейтенант кавалерии, посватался к Доротее фон Бломберг, одной из дочерей военного министра. Состоялась и еще одна свадьба: фельдмаршал «фон Бломберг, овдовевший несколько лет тому назад, в середине января женился на Еве Грун, 24-летней стенографистке одного из продовольственных ведомств рейха. Свадьба Бломберга была скромным гражданским обрядом, в качестве свидетелей на ней присутствовали Адольф Гитлер и Герман Геринг. И никто еще не мог подозревать о том, что эта скромная церемония вызовет кризис, явившийся концом нацистской революции.

Вскоре после того, как Бломберги обменялись кольцами, какой-то из нижних полицейских чинов раскопал досье на Маргариту Труп, которое немедленно передал в ведомство графа Вольфа-Генриха Хельдорфа, тогдашнего полицей-президента Берлина. Прочитав документы, тот пришел в ужас: Маргарита была в прошлом проституткой и неоднократно арестовывалась за то, что снималась для порнографических открыток. Хельдорф, в прошлом сам офицер, решил передать дело Кейтелю, в надежде, что шеф военного-управления сумеет тихо спустить все на тормозах. Были ли Маргарита Грун и Ева Грун одним и тем же лицом? Неужели эта секс-модель та самая женщина, на которой только что женился военный министр? Этого Кейтель знать не мог и передал дело Герману Герингу, который знал жену министра. Кейтелю не могло прийти в голову, что тот давно ждал возможности свалить Бломберга и тем самым расчистить себе дорожку к военному министерству. Геринг отправился прямиком к Гитлеру и. выложил ему всю эту историю, которая в конечном итоге повлекла за собой отставку Бломберга. Но события, тем не менее, не развились в угодном для Геринга направлении.

После отставки Бломберга Кейтель был вызван к фюреру. Гитлер поверг Кейтеля в шок, сообщив ему, что главнокомандующий германской армией генерал фон Фрич обвинен в гомосексуализме, за что должен нести уголовную ответственность по статье 175. И хотя все эти обвинения явились результатом тонко продуманной игры Генриха Гиммлера и Геринга (с помощью Рейнхарда Гейдриха, главы гиммлеровской секретной службы), и хотя Фрич позже был оправдан военным трибуналом, отставка Бломберга и Фрича привела к Созданию Верховного главного командования вермахта - ОКВ и полному подчинению германских вооруженных сил воле фюрера - Адольфа Гитлера.

4 февраля 1938 года, к немалому огорчению Германа Геринга, фюрер лично занял пост военного министра, наделив Кейтеля одновременно полномочиями шефа ОКВ. Почему Кейтель был выбран Гитлером на пост командующего вооруженными силами? Потому что фюреру был нужен кто-то, на кого он мог бы положиться при проведении в жизнь своей воли и кто мог бы поддержать порядок в доме, кто-то, кто беспрекословно выполнял бы любые его распоряжения и кого можно было сделать живым олицетворением принципа фюрерства. Кейтель, как никто другой, подходил для этой роли. Как позже напишет генерал Варлимонт, Кейтель был «искренне убежден, что его назначение предписывало ему отождествлять себя с пожеланиями и указаниями Верховного главнокомандующего даже в тех случаях, когда он лично с ними не согласен, и честно доводить их до сведения всех нижестоящих».

Кейтель решил расчленить ОКВ на три подразделения: оперативный отдел, руководство которым было возложено на Альфреда Йодля, абвер (отдел разведки) контрразведки) в ведении адмирала Вильгельма Канариса и экономический отдел, возглавляемый генерал-майором Георгом Томасом. Эти три отдела ожесточенно соперничали с другими ведомствами «третьего рейха». Оперативный отдел ОКВ соперничал с генеральными штабами трех служб, но в особенности с Генштабом армии, экономический отдел имел соперников в лице организации Тодта и управления по пятилетнему плану. Что же касалось абвера, то его интересы пересекались с интересами армии и морской разведки, с управлением иностранных дел Риббентропа, а также со службой безопасности Гиммлера (СД), которая в конечном итоге в 1944 году и поглотала абвер.

Все эти подразделения плохо сочетались друг с другом, число проблем и конфликтов постоянно росло. На протяжении всего правления нацистов множилось число всякого рода организационных групп и ячеек, которые, в свою очередь, еще более подхлестывали конкуренцию и способствовали тому, что в конце концов была создана такая структура, в которой можно было избежать при наличии лишь единственного фюрера, способного и наделенного соответствующими полномочиями для преодоления всех кризисов и принятия важных решений, и имя тому было Адольф Гитлер.

Решающее значение в осуществлении концепции высшего командования имела дружба фюрера и Кейтеля, который безгранично доверял Гитлеру и служил ему верой и правдой. ОКВ передавало приказы фюрера и действовало скоординировано в отношении германской экономики, которая все больше и больше подчинялась требованиям армии. Генерал Варлимонт описывал ОКВ как рабочий штаб «или даже военное бюро» Гитлера-политика. Но не смотря на это и Кейтелю перепало кое-что: он оказывал решающее влияние по меньшей мере на два обстоятельства: добился успеха в том, что в один прекрасный день его личный выдвиженец Вальтер фон Браухич пришел на замену скомпрометированному генералу Фричу, а также в том, что его младший брат Бодвин встал во главе армейского управления личного состава.

ОКВ никогда не действовало так, как воображал себе, Кейтель, - оно никогда и не стало по-настоящему командованием вооруженных сил. Гитлер, в буквальном смысле этого слова, использовал Кейтеля во время Австрийского кризиса в 1938 году, для того чтобы силой заставить подчиниться Германии австрийского канцлера Курта фон Шушнига. Когда началась вторая мировая война, шеф ОКВ занимался в основном кабинетной работой. Все оперативное планирование осуществлялось Генштабом, Кейтель поддержал нападение на Польшу, а также все успешные компании Гитлера в Дании, Норвегии. Голландии, Бельгии и Франции в 1940 году. Хотя в действительности план оккупации Норвегии (операция «Везерюбунг») был разработан Варлимонтом, Йодлем и Гитлером, шеф ОКВ создал административную структуру для проведения этой операции. Кампания, занявшая 43 дня, успешно завершилась и была единственной военной операцией, которая координировалась ОКВ.

Вместе с другими генералами Кейтель рукоплескал победе Гитлера над Францией в июне 1940 года, в благодарность за это Гитлер сделал его 19 июля 1940 года фельдмаршалом, одновременно заплатив ему вознаграждение в размере 100 тысяч рейхсмарок. Эту сумму Кейтель не стал тратить, так как чувствовал, что он этих денег не заработал. В том же месяце Кейтель отправился в отпуск, на охоту, в Померанию на несколько дней заехал в Хельмшероде. Вернувшись в августе к своим делам, он продолжил работу над подготовкой плана «Морской лев» по вторжению в Британию (который так и остался на бумаге).

Атаке на последнего из европейских врагов Гитлер предпочел вторжение в Советский Союз. Кейтель не на шутку встревожился и бросился: с возражениями к Гитлеру. Гитлер настоял на том, что этот конфликт неизбежен и посему Германия обязана ударить именно сейчас, ибо сейчас на ее стороне все преимущества. Кейтель спешно составил меморандум, в котором обосновывал свои возражения. Гитлер учинил новоиспеченному фельдмаршалу дикий разнос, на что Кейтель ответил предложением Гитлеру заменить его на посту начальника ОКВ кем-нибудь другим, более подходящим фюреру. Это прошение об отставке фюрером не было принято и еще больше его завело. Он кричал, что лишь он сам, фюрер, вправе решать, кем заменить ему шефа ОКВ. После этого Кейтель без слов повернулся и вышел из кабинета. С этого момента он подчинился воле Адольфа Гитлера. И подчинение это было практически абсолютным, если не считать возникавших весьма редко слабых возражений по отдельным вопросам, не имевшим принципиального значения.

В марте 1941 года Гитлер тайно принял решение и разработал новую концепцию войны, традиционные правила ведения которой были отодвинуты в сторону. Эта война, по его мнению, должна была быть жестокой и предполагала абсолютное истребление противника. В соответствии с этим Кейтель издал печально известный драконовский «приказ о комиссарах», согласно которому все политработники Красной Армии подлежали полному и безоговорочному физическому уничтожению. Подпись Кейтеля появилась и под другим приказом, изданным в июле 1941 года и предусматривавшим переход всей политической власти на оккупированных территориях на Востоке в ведение рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Этот приказ был, по сути дела, прологом к геноциду.

Кейтель безуспешно пытался смягчить некоторые формулировки в приказах фюрера, но продолжал выполнять их. Он был безоговорочно предан Гитлеру, и тот нещадно эксплуатировал их отношения. Генеральный штаб Гитлера издал целую серию приказов, направленных на ослабление сопротивления Страны Советов. Среди них были инструкции, согласно которым, за каждого погибшего на оккупированной территории немецкого солдата следовало расстреливать 50–100 коммунистов. Эти приказы исходили от Адольфа Гитлера, но под ними стояла подпись Вильгельма Кейтеля.

Провал планов Германии достичь быстрой и решительной победы над Россией навлек на генералов гнев Гитлера и. заставил его принять еще более жесткие меры. Кейтель смиренно сносил произвол Гитлера и продолжал подписывать печально знаменитые приказы, такие, как приказ от 7 декабря 1941 года «Nacht und Nebel» («Мрак и туман»), согласно которому «лица, представляющие угрозу для безопасности рейха, должны бесследно исчезнуть в мраке и тумане». Вся ответственность за выполнение этого приказа была возложена на СД. Под прикрытием этого приказа были тайно уничтожены многие члены Сопротивления и антифашисты. В большинстве случаев их тела так и не были обнаружены.

Хотя временами шеф ОКВ и подавал слабый голос против предложений Гитлера, он все же оставался крайне предан ему и представлял собой именно тот тип личности, который Гитлер предпочитал иметь, в своем окружении. К несчастью, поведение Кейтеля самым неблагоприятным образом сказывалось на его подчиненных. Кейтель никогда не выступал в их защиту и по любому поводу предавал воле фюрера. За такую нерешительность многие офицеры называли его «лакейтель».

20 июля 1944 года в ставке Гитлера «Вольфшанце» проходило совещание, во время которого полковник граф Клаус фон Штауффенберг подложил под стол, на котором лежала карта, портфель с бомбой. В 12.42 пополудни она взорвалась. Шеф ОКВ на мгновение был оглушен. Но как только Кейтель пришел в себя, сразу же бросился к Гитлеру с криком: «Мой фюрер! Вы живы?» Он помог Гитлеру подняться на ноги и крепко обнял его. Поддерживая покачивавшегося фюрера, Кейтель вывел его из заваленного обломками конференц-зала. После провала покушения Кейтель еще больше сблизился с Гитлером. Как заметил Альберт Шпеер, Кейтель стал опорой Гитлера. Проводя мероприятия по ликвидации переворота, шеф ОКВ не знал жалости. Он арестовал начальника связи генерала Эрика Фелльгибеля и отдал приказы об аресте генерал-оберста Фридриха Фромма, командующего резервной армией фельдмаршала Эрвина фон Вицлебена. Кейтель не проявил никакой жалости к «неверным» офицерам, таким, как фельдмаршал Эрвин Роммель, к которому он всегда испытывал неприязнь.

В последние месяцы войны, когда Советы вели наступление на Берлин, Кейтель издает приказы, направленные против «террористической деятельности» врага. Безоговорочное признание нм необходимости проведения жестоких репрессий против партизан и саботажников ясно свидетельствуете том, что он начал воспринимать приказы Гитлера буквально. Во время битвы за Берлин Кейтель совершенно утратил чувство реальности. В падении столицы он винил генерала Вальтера Венка и фельдмаршала Фердинанда Шернера, а также генерал-оберста Готхарда Хейнрици, который без приказа отступил на запад. Кейтель отказывался понимать, что Германия проиграла войну независимо от того, что совершили или не сумели сделать эти военачальники.

8 мая 1945 года Вильгельм Кейтель завершил вторую мировую войну. В полной парадной форме, с маршальским жезлом в руке, в присутствии представителей Советского Союза, он подписал акт о полной и безоговорочной капитуляции Германии. Потом он вернулся во Фленсбург-Мюрвик, место пребывания германского правительства, возглавляемого в то время Карлом Деницем. Здесь, несколькими днями позже, Кейтель был арестован британской военной полицией и оставшуюся часть жизни провел под стражей.

Судебный процесс над фельдмаршалом Кейтелем проходил в Нюрнберге, где он признал себя виновным в том, что выполнял приказы Гитлера. Хотя его честность ни в коей мере и не умаляла его вины, тем не менее на вопросы обвинителей он отвечал прямо. Он был признан виновным в преступных действиях против мира, совершении военных преступлений и в преступлениях против человечества. 16 октября 1946 года Вильгельм Кейтель был повешен. С петлей на шее он прокричал свои последние слова: «Deutschland uber alles!» (Германия превыше всего).

Фельдмаршал Кейтель наивно полагал, что, служа Гитлеру, он служит германскому народу. Только после войны он понял, что поступал неверно, понял то, что никак не мог ухватить в течение 8 лет, с 1938 по 1945-год. когда помогал Гитлеру осуществлять его демоническую политику и вести неправедную войну. Кейтель, сам того не желая, приложил руку к тому, чтобы окончательно погубить прусский офицерский корпус, который он пытался по-своему, но, как оказалось, неумело защитить.

Кейтель оказался не у дел. Пробыв без работы в течение нескольких месяцев, 1 апреля 1945 года он получил должность инспектора материально-технического и медицинского обеспечения стрелковых подразделений.

В конце войны Бодвин Кейтель сдался на милость победителя. Поскольку суд не признал его военным преступником, то в 1948 году он был выпущен на свободу. Он тихо удалился в Гетценхоф Бодейфельде, где в 1952 году и умер.

АЛЬФРЕД ЙОДЛЬ родился в Вюрцбурге 10 мая 1890 года. Его отцом был отставной баварский артиллерийский капитан, который был вынужден бросить действительную военную службу, намереваясь жениться на франконской девице из простой семьи фермеров и мельников. Альфред был одним из пяти детей, родившихся в этом браке. Три его сестры умерли в раннем возрасте, брат его, Фердинанд, во время второй мировой войны дослужился до генерала горнострелковых войск.

Молодой Альфред Йодль, будучи студентом, вступил в кадетский корпус, в 1910 году - в 4-й Баварский полк полевой артиллерии. В 1912 году он получил звание лейтенанта. Вскоре после этого вступил в брак с графиней Ирмой фон Буллион из знатной швабской семьи, несмотря на резкие возражения со стороны ее отца, оберста графа фон Буллиона. Графиня, бывшая на пять лет его старше, оказалась умной и жизнерадостной светской дамой. Альфред просто обожал ее.

Во время войны 1914–1918 гг. Йодль в качестве офицера артиллерии воевал как на французском, так и на русском фронтах. В первый месяц войны он был ранен осколками гранаты, но вскоре поправился и вернулся на передовую. После окончания войны он остался в армии и в 1920 году начал тайную учебу в Генеральном штабе. Его высшее начальство оставалось весьма довольно успехами подопечного, в типичном донесении того времени из личного дела Йодля о профессиональной пригодности он характеризовался как человек «думающий, решительный, энергичный, с хорошей физической подготовкой, прирожденный лидер и подходящая кандидатура для высших командных постов». Во времена Веймарской республики Йодль служил штабным офицером и, дойдя до майора, получил назначение в оперативный отдел военного ведомства, секретный отдел Генерального штаба.

Йодль был грамотным специалистом и храбрым солдатом, но его неукротимый энтузиазм и преданность Гитлеру и НСДАП создали между ним и другими офицерами глубокую пропасть, которая так и не была преодолена. В 1935 году Йодль, ставший к тому времени оберстом, получил назначение в управление сухопутных войск. А когда Гитлер создал Главное командование сухопутных войск (ОКВ), Йодль возглавил управление национальной обороны. Несколько месяцев спустя, в марте 1938 года, у генерал-лейтенанта Макса фон Вибана из-за боязни перерастания австрийского кризиса в войну случился нервный срыв. И место начальника оперативного отдела ОКВ занял Йодль.

Оберст Йодль с энтузиазмом приступил к выполнению своих новых обязанностей и подверг резкой критике армейских генералов (таких, как Людвиг Бек), которые после речи Гитлера 10 августа заявили, что Германия к войне еще не готова. Йодль, в своем дневнике, назвал поведение генералов «малодушным». Еще добавил, что им стоило бы обращать больше внимания на вопросы военной стратегии, а не обсуждать политические решения. Далее он отметил, что видит настоящую трагедию в том, что, когда вся нация сплотилась в поддержку фюрера, исключение составили только армейские генералы. Он сурово осуждал генералов за то, что они не признавали Гитлера «гениальным». Несомненно, преданность и вера Йодля в Гитлера не знали границ, он искренне считал фюрера непогрешимым.

Хотя Йодль полагал, что для разработки военных планов Гитлер будет использовать оперативный отдел ОКВ, фюрер вместо этого обратился к ОКХ (Oberkommando des Heers - Главному командованию армии). Тем временем в 1939 году Йодль получил звание генерал-майора и командование 44-й пехотной дивизией. Страстный альпинист, он обрадовался, когда в начале октября 1938 года генерал Кейтель (шеф ОКВ) назначил его командующим 2-й горнострелковой дивизией.

23 августа 1939 года Кейтель приказал Йодлю вернуться в ОКВ на должность начальника оперативного отдела; начиналось планирование нападения на Польшу («план Вейс»). На этом посту Йодль остался до конца войны. В 1940 году он получил повышение и стал генералом артиллерии, а 30 января 1944 года (в день 11-й годовщины прихода нацистов к власти) Йодль получил чин генерал-оберста, перепрыгнув при этом звание генерал-лейтенанта. Грандиозное впечатление произвела на Йодля его первая личная беседа с Гитлером, состоявшаяся в поезде фюрера во время Польской кампании. Он остался верен Гитлеру до конца войны.

Ввиду того, что для разработки и проведения кампаний против Польши (1939) и Франции (1940) Гитлер обратился к ОКХ, Йодль принял решение поддерживать Гитлера во всех вопросах, в которых у того появлялись разногласия с ОКХ. По сообщению его представителя Вальтера Варлимонта, в мае 1940 года именно благодаря Йодлю 1-я горнострелковая дивизия, без согласия со стороны ОКХ, была направлена на юг (во исполнение приказа Гитлера). Это прямое нарушение принципа единоначалия является ярким доказательством как безоговорочной преданности Йодля фюреру, так и его отчаянного желания (разделяемого с ним его начальником Кейтелем) передать всю полноту власти ОКВ.

Операция «Везерюбунг» (вторжение в Норвегию) наконец-то дала ОКВ возможность использовать прямой оперативный контроль. Фюрер поручил проведение Везерюбунг» ОКВ, назначив генерала от инфантерии Николауса фон Фалькенхорста командующим операцией и XXI группой. По существовавшим правилам такие назначения осуществлял ОКХ, представляя их затем Гитлеру для формального одобрения. Но Гитлер издал приказ, согласно которому Фалькенхорст должен был подчиняться непосредственно ему и его штаб должен был быть укомплектован офицерами всех трех служб. Вследствие этого «Везерюбунг» попала под прямое командование Гитлера.

Операция была спланирована Йодлем и его штабом. Германское вторжение в Норвегию стало для Британии (которая сама собиралась оккупировать эту страну) полной неожиданностью. Хотя операция прошла успешно, все же не удалось избежать очень напряженной ситуации после того, как британцы уничтожили 10 германских эсминцев, прикрывавших высадку альпийских стрелков генерал-майора Эдварда Дитля в Нарвике. Кроме того, 14 апреля к северу от Нарвика британцы высадили большой десант. Обеспокоенный Гитлер приказал Дитлю срочно отступить на юг.

Йодль понимал глупость принятого Гитлером решения. Желание избежать сражения только потому, что враг угрожал положению Нарвика, могло сорвать всю кампанию. Йодль указал Гитлеру на то, что отступление на юг не только невозможно, но и может обернуться потерей многих транспортных самолетов, которым для поддержки и пополнения горнострелковых войск пришлось бы садиться на лед замерзших озер. Немного успокоившись, Гитлер согласился отменить приказ. Но 17 апреля командование Кригсмарине высказало предположение, что группа Дитля может быть уничтожена. Даже Геринг присоединился к нападкам на ОКВ, заявляя, что теперь для Люфтваффе нет никакой возможности поддержать Дитля. Совершено потеряв над со6ой контроль, Гитлер, перейдя на крик, приказал Дитлю (повысив его до генерал-лейтенанта) покинуть Нарвик. Подчиненные Йодля пришли в недоумение. Оберстлейтенант Бернхард фон Лоссберг, один из членов штаба ОКВ, отказался передавать этот приказ Дитлю, тогда Йодль вступил в прямую конфронтацию с фюрером.

Обрушив на стол кулак, он заявил Гитлеру, что группа Дитля должна сражаться там, где она находится, до победного конца. Свои доводы Йодль подкреплял тем, что пока оборона не прорвана, отступать без боя не стоило. В конце концов упрямство Йодля возымело действие, и Гитлер разрешил Дитлю остаться в Нарвике. К концу месяца выяснилось, что Йодль не ошибся и что Норвежская кампания немцами выиграна. Гитлер остался очень доволен и пригласил Йодля отобедать с ним. В течение последующих двух лет за обеденным столом фюрера одно место было отведено лично для генерала. Таким образом, Альфред Йодль стал вхож в так называемый ближний круг Адольфа Гитлера. Непосредственное окружение фюрера состояло в основном из гражданских лиц, как рассказывал доктору Мюллеру Альберт Шпеер, все они были молчаливыми, преданными обожателями, которые часами могли выслушивать бесконечные монологи бывшего ефрейтора. Участие Йодля в обедах ставило его в затруднительное положение, поскольку отвлекало от штабной работы. Но, считая себя солдатом, Йодль решил появляться там только в качестве «гостя».

План «Барбаросса», предусматривавший вторжение в СССР, открыл для рейха еще один фронт. На успех этой операции Йодль особенно не рассчитывал (Кейтель даже открыто возражал против нападения), но верил в то, что гений фюрера способен разгромить ненавистную большевистскую империю. Операция «Барбаросса» находилась в ведении ОКХ, а задачей ОКВ было следить за строгим выполнением директив Гитлера. На совещаниях Гитлер все чаще и чаще обращался к Йодлю за советом, предпочитая консультироваться у него, а не у начальника штаба ОКХ генерала Франца Гальдера. В результате Йодль «даже умудрился, минуя Кейтеля, установить с Гитлером прямую связь». Йодля привлекали в фюрере его неординарное мышление и сила воли. Йодль считал, что тот обладал шестым чувством» и, следовательно, добьется великих побед.

Первый кризис между Йодлем и Гитлером разразился в результате разногласий по поводу действий на Восточном фронте. В августе 1942 года, когда Йодль попытался защитить Гальдера от критики со стороны Гитлера, фюрер пришел в неописуемую ярость и совершенно потерял над собой контроль, С тех пор он не только никогда не садился с Йодлем за обеденный стол, но даже, не подавал ему руки. Второй, более серьезный кризис возник, когда Гитлер потерял терпение из-за того, что группа армий «А» фельдмаршала Зигмунда Вильгельма Листа застряла на Кавказе. Фюрер, чтобы разведать обстановку и заставить фельдмаршала наступать, отправил в его штаб Йодля, который по возвращении выступил в защиту действий Листа. После длительного спора Гитлер решил заменить Йодля на генерала Фридриха Паулюса, после того как тот победит под Сталинградом. Но этой победы фюрер так и не дождался. Паулюс сдался русским, а Йодль остался в ОКВ.

Хотя Гитлер по-прежнему продолжал относиться к Йодлю с прохладцей, он, наконец, понял, что тот незаменим. Со своей стороны Йодль оставался предан фюреру и продолжал выполнять все его приказы. В дальнейшем их отношения немного потеплели. Надо сказать, что Йодль отверг приказ Гитлера, согласно которому все взятые в плен вражеские парашютисты подлежали истреблению. После поражения под Сталинградом Йодль понял, что война уже никогда не будет выиграна, но он продолжал подчиняться и во всем поддерживать Верховного главнокомандующего.

Весной, что последовала за сталинградской катастрофой, Йодля постигла личная трагедия. Его любимая жена уехала в Кенигсберг, чтобы подвергнуться серьезной операции на позвоночнике. Во время массированных налетов бомбардировщиков союзников на город она пряталась в холодном и сыром бомбоубежище. В результате у нее развилась двусторонняя пневмония, которая вскоре свела ее в могилу. Позже, в том же году, Йодль женился на Луизе фон Бенда, которая уже давно благоволила ему. Она была рядом с ним на протяжении всего Нюрнбергского процесса, а впоследствии добилась его оправдания во время судебного разбирательства в Мюнхене в 1953 году.

В течение последних 18 месяцев войны Йодль продолжал трудиться в ставке Гитлера. 20 июля 1944 года, в Растенбурге, когда покушение графа фон Штауффенберга на жизнь диктатора едва не увенчалось успехом, генерал отделался легкими ранениями. Взрыв сблизил Гитлера с Кейтелем и Йодлем. Йодль оставался в Берлине, около фюрера, почти до конца апреля 1945 года, пока не перебрался на командный пункт гросс-адмирала Деница. По иронии судьбы один из последних приказов Гитлера, отданный 25 апреля, возлагал верховное командование на ОКВ. К этому времени поражение уже было предопределено, и Гитлер признал, что его лучшие командиры, как сказал Геббельс, были измотаны.

Развязка наступила вскоре после того, как Йодль оставил бункер фюрера. Генерал-оберст взял на себя ответственность за подписание документа, согласно которому Германия безоговорочно капитулировала перед союзниками. Когда 7 мая 1945 года он ставил в Реймсе свою подпись, по его лицу катились слезы.

Йодль (вместе с Деницем и его правительством) был арестован 23 мая 1945 года и предстал перед трибуналом в Нюрнберге. Его защита была честной и достойной солдата, который выполнял свой долг. Как написал Альберт Шпеер, «точная и сдержанная защита Йодля производила сильное впечатление. Похоже, что он был одним из немногих людей, которые стояли выше ситуации.». На допросе Йодль утверждал, что солдат не может нести ответственность за решения политиков, заявляя при этом, что решения Гитлера носили абсолютный характер. Он сказал, что честно выполнял свой долг, следуя за фюрером, а войну считал справедливым делом. Трибунал отверг его доводы и признал виновным, приговорив к смертной казни через повешение. Находясь в Нюрнберге, Йодль продиктовал письмо, адресованное жене своего защитника, и завершил его такими словами: «Он (Гитлер) похоронил себя под руинами рейха и своих надежд. Пусть тот, кто хочет, проклинает его за это, я же не могу.». В 2 часа ночи 16 октября 1946 года генерал-оберст Альфред Йодль был повешен. Рано утром его тело было кремировано, а прах тайно вывезен и развеян над каким-то безымянным ручьем где-то в сельской местности.

ФЕРДИНАНД ЙОДЛЬ, в отличие от своего брата Альфреда, не относился к офицерам главного командования, но удобства ради мы приводим краткое описание его карьеры.

Младший Йодль родился в Ландау 28 ноября 1896 года. Получив образование в кадетских корпусах, он, как только началась первая мировая война, вместе с братом добровольно поступил на военную службу в 4-й Баварский полк полевой артиллерии. После сражения при Лоррене он получил звание лейтенанта. До самого конца войны младший Йодль оставался на Западном фронте. После войны он служил в армии Веймарской республики, став впоследствии членом Генштаба. Когда началась вторая мировая война, он был в звании оберстлейтенанта и в должности начальника оперативного управления штаба XII корпуса.

В 1939–1940 годах, во время «странной войны», Фердинанд Йодль служил на Западном фронте. Во время Французской кампании он продвинулся до начальника штаба XII корпуса, и 1 ноября 1940 года ему было присвоено звание оберста. За неделю до этого он получил должность начальника штаба только что созданного XLIX горнострелкового корпуса, которому было поручено захватить Гибралтар. Но ОКХ воспротивился этому плану, и план, в конце концов, был отменен. В апреле 1941 года XLIX корпус был использован при вторжении в Югославию, где принял участие в тяжелых боях. Потом его перебросили на Восточный фронт, где он сражался у Львова, в Уманском котле, в Сталине, в Миусах, затем принимал участие в захвате Ростова, который позже пришлось оставить. Во всех операциях Йодль проявил себя талантливым штабным офицером. 14 января 1942 года он стал начальником штаба 20-й горнострелковой армии Эдварда Дитля, которая в это время находилась в Лапландии. 1 сентября 1942 года Йодль получил повышение, ему было присвоено звание генерал-майора.

Служба в суровых условиях тундры после трех лет активных боевых действий не могла не подорвать здоровья Йодля, и 2 марта 1943-го он покинул пост начальника штаба горнострелковой армии и более года лечился. Тем не менее, 1 сентября 1943 года он получил повышение, став генерал-лейтенантом. К своим обязанностям Йодль вернулся 15 мая 1944 года, уже в качестве командующего XIX горнострелковым корпусом в Лапландии. 1 сентября 1944 года он стал генералом горнострелковых войск.

Во время операции «Нордлихт» - отступление в Северную Норвегию из Северной России и Финляндии, Фердинанду Йодлю пришлось провести свою самую трудную за всю войну кампанию. Имея только 2-ю и 6-ю горнострелковые дивизии, одну сборную дивизию, несколько батальонов службы безопасности и гарнизоны укрепрайонов, Йодль смог благополучно отвести свой корпус, несмотря на непрерывные атаки шести советских дивизий и десяти отдельных бригад. Но из материально-технической части он сумел спасти только треть, все остальное пришлось уничтожить или бросить. 1 декабря 1944 года. после отступления вдоль Северного Ледовитого океана в Северную Норвегию, Йодль был назначен исполняющим обязанности командующего Нарвикским районом, куда входили XIX и XXXVI горнострелковые корпуса. Война на северном театре фактически закончилась, и Йодль оставался ответственным за этот относительно спокойный сектор до конца войны. В мае 1945 года он сдался союзникам.

Хотя продвижением по служебной лестнице Фердинанд Йодль и не был обязан своему могущественному и влиятельному брату, наличие такого сильного защитника в непосредственном окружении Гитлера не могло повредить его карьере. Так как ему не было предъявлено ни одного обвинения, младший Йодль был выпущен на свободу в 1947 году. Остаток жизни он провел в Западной Германии и умер в Эссене в 1966 году.

БЕРНХАРД ЛОССБЕРГ, описываемый Дэвидом Ирвингом как «великан с искалеченной ногой и бесстрашной душой»., родился в Берлине 26 июля 1899 года. Его отец сделал блестящую карьеру офицера Генштаба кайзеровской армии и закончил службу в должности начальника штаба 4-й армии во Фландрии в 1918 году. Бернхард начал службу в 1916 году, когда ему еще не исполнилось и семнадцати, и принимал участие в первой мировой войне, в элитном 2-м гренадерском полку, во Франции. В 1917 году он был произведен в лейтенанты.

С 1920 по 1926 год молодой Лоссберг служил в 5-м пехотном полку. В 1925 году получил чин обер-лейтенанта и в 1930 году вошел в штаб 3-й пехотной дивизии. Немного позже он получил назначение в штаб 3-го военного округа в Берлине., а 4 января 1933 года стал гауптманом. Его тяжелый труд и умение на основании анализа разрозненных фактов принимать важные стратегические решения были оценены по достоинству, и в 1936 году Лоссберга произвели в майоры и назначили на работу в Министерство обороны.

Ввиду расширения вермахта Лоссберга перевели в 44-й пехотный полк в Бартенштейне, Восточная Пруссия, для помощи в организации подготовки военных кадров. Своими достижениями он продолжал удивлять и радовать начальство, в результате чего в 1938 году его прикрепили к ОКВ для подготовки совместных учений 2 января 1939 года Лоссберга произвели в оберстлейтенанты, а некоторое время спустя ввели в управление планирования ОКВ, и на этой службе он оставался почти до конца второй мировой войны.

Незадолго до этого Лоссберг (вместе с Варлимонтом, Йодлем и некоторыми другими) спроектировал единую структуру командования вооруженными силами. Хотя Вильгельм Кейтель поддержал этот весьма рациональный план, Гитлер полностью отверг его. К вооруженным силам фюрер относился точно так же, как и ко всем остальным государственным учреждениям, разделяя их полномочия. Лоссберг продолжал работу в ОКВ, разрабатывая планы операций, включая и план вторжения в Польшу. В августе 1939 года Лоссберг и Кейтель были приглашены в дом Гитлера в Мюнхене. Фюрер заверил офицеров, что захват Польши никогда не станет поводом для мировой войны. Дальнейшие события показали обратное.

Первым крупным вызовом, брошенным ОКВ, оказалась Норвежская кампания. Служа под непосредственным руководством Гитлера, работники оперативного управления ОКВ планировали вторжение как операцию с Гитлером в роли главнокомандующего. Пока немцы высаживали в Нарвике в начале апреля 1940 года десант, британцы потопили половину германских эсминцев. Возникла угроза поражения группировки Дитля в Нарвике или вторжения англичан в Швецию.

Гитлер пребывал в отчаянии. Впервые он впал в панику и проявил нерешительность. 14 апреля взвинченный и крайне возбужденный фюрер сказал Кейтелю, чтобы тот передал Дитлю оставить Нарвик. «Истерия страшна», - записал тогда Йодль в своем дневнике. Зашифрованное донесение было вручено Лоссбергу, но тот с гневом отказался передать его. Вместо этого он пошел к Йодлю, который, в свою очередь, отправил его к генерал-оберсту Вальтеру фон Браухичу, главнокомандующему сухопутными силами. Лоссберг хотел, чтобы тот обратился к Гитлеру с просьбой дать обратный ход принятому решению. Но слабовольный Браухич отказался от этого, мотивируя свой отказ тем, что никакого отношения к Норвежской кампании не имеет. Тем не менее Дитлю он направил другое сообщение (по всей видимости, вчерне набросанное ему Лоссбергом), в котором поздравил его с только что присвоенным званием генерал-лейтенанта и признался: «Я уверен, вашу позицию (т. е. Нарвик) вы будете защищать до последнего солдата». Тогда Лоссберг вернулся к Йодлю и порвал прямо у него на глазах написанное от руки сообщение Кейтеля.

Тем временем Адольф Гитлер продолжал нервничать. Чтобы выяснить обстановку, он послал Лоссберга к генералу фон Фалькенхорсту, в его штаб-квартиру близ Осло. Вернувшись 22 апреля, Лоссберг сообщил, что высадившиеся войска британцев не превышают 5000 человек. И снова Гитлер запаниковал и выдвинул план, как Фалькенхорсту распределить свои силы. Это означало, что Гитлер отдает все в руки Фалькенхорста - другими словами, вмешиваться не будет. Так силы Фалькенхорста взяли под контроль почти всю страну.

Лоссберг тем временем вернулся к своим обязанностям в ОКВ. Следующее его задание имело большое значение. Он провел исследования относительно осуществления Русской кампании. Свой отчет на 30 страницах он закончил в июле 1940 года и дал ему кодовое название «Фриц» - по имени своего сына. Лоссберг констатировал, что Германии, для того чтобы завоевать Россию, следовало бы сначала защитить Берлинский и Силезский промышленные районы от вражеских бомбардировок. При этом проникновение внутрь Советского Союза должно было быть достаточно глубоким, чтобы силы Люфтваффе могли опустошить важные тыловые зоны.

автора Лиддел Гарт Бэзил ГенриЧасть первая Гитлеровские генералы

Из книги Битвы Третьего рейха. Воспоминания высших чинов генералитета нацистской Германии автора Лиддел Гарт Бэзил ГенриСписок высшего командования Германии Главнокомандующий объединенными вооруженными силами (вермахт)1933–1938 Бломберг1938–1945 Гитлер, КейтельГлавнокомандующий сухопутными силами1933–1938 Фрич1938–1941 Браухич1941–1945 ГитлерНачальник Генерального штаба1933–1938 Бек1938–1942

Из книги Япония в войне 1941-1945 гг. [с иллюстрациями] автора Хаттори Такусиро Из книги Жертвы Блицкрига [Как избежать трагедии 1941 года?] автора Мухин Юрий ИгнатьевичГлава 2. Генералы для прошедшей войны Я начал книгу с предисловия, в котором дал выводы из теоретической части этой работы, в частности, вывод о том, что большие потери СССР в Великой Отечественной войне были обусловлены негодным воспитанием кадрового состава

Из книги Гитлер. Последние десять дней. Рассказ очевидца. 1945 автора Больдт ГерхардГлава 4 Генералы и люди Гитлера Принимая решение, Гитлер проигнорировал предложения своего Генерального штаба. На самом деле степень его доверия к рекомендациям генералов была настолько мала, что он 6 марта 1945 г. отстранил Гудериана от должности начальника Генерального

Из книги Декабристы. Беспредел по-русски автора Щербаков Алексей ЮрьевичГлава 2 Маниловы из Высшего света

Из книги Командиры Третьего Рейха автора Мюллер ДжинГлава третья Генералы Сталинграда Фридрих Паулюс, Вальтер фон Рейхенау, Густав фон Витершейм, Виктор фон Швельдер, Вальтер Гейтц, Карл Штрекер, Вальтер фон Зейдлитц-Курцбах, Артур Шмидт, Вольфганг Пикерт, Эрвин Йенеке, Ханс Валентин Хюбе. ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ПАУЛЮС. Имя

Из книги Гитлер. Последние десять дней. Рассказ очевидца. 1945 автора Больдт ГерхардГлава 4 ГЕНЕРАЛЫ И ЛЮДИ ГИТЛЕРА Принимая решение, Гитлер проигнорировал предложения своего Генерального штаба. На самом деле степень его доверия к рекомендациям генералов была настолько мала, что он 6 марта 1945 г. отстранил Гудериана от должности начальника Генерального

Из книги Гитлер. Утраченные годы. Воспоминания сподвижника фюрера. 1927-1944 автора Ганфштенгль ЭрнстГлава 4 Отдельные генералы Нацисты были лишь одной из многочисленных праворадикальных организаций, процветавших в то время в Баварии. На деле, кроме козырной карты, которой они считали Гитлера, они не были ни в коей мере ни самыми многочисленными, ни самыми значительными.

Из книги Нерон. Владыка Земного Ада автора Грант МайклГлава 12. НЕДОВОЛЬСТВО ВЫСШЕГО КЛАССА Конечно, скандал, связанный с выступлениями Нерона, достиг монументального размаха. Хотя даже на этих выступлениях присутствовал узкий круг приглашенных зрителей. Но теперь оказалось невозможным отговорить императора от появления

Из книги Гитлеровская Европа против СССР. Неизвестная история Второй Мировой автора Шумейко Игорь НиколаевичГлава 8 ГЕНЕРАЛЫ РУССКОГО ГЛЯНЦА Признаться честно, предыдущая глава заставляет меня, как журналиста, сильно морщиться. Вроде и заявлена актуальность, «проблемность» (даже в заглавии), упомянут «PR-отдел», пускай и воображаемый, но нет того, что в журналистике называется

Из книги Гибель империи казаков: поражение непобежденных автора Черников ИванГлава 16 СМЕНА КОМАНДОВАНИЯ Если атаман Краснов и гетман Скоропадский полагали войти в Россию после изгнания красных, то Деникин, всегда борясь с самостийностью Украины, Дона, Кубани, Грузии, противостоял атаману.Нападки на Краснова шли и со стороны доморощенных

Из книги Япония в войне 1941-1945 гг. автора Хаттори ТакусироГЛАВА VIII ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО СОВЕТА 9–14 АВГУСТА Заседание Высшего совета по руководству войной от 9 августа. Вступление Советского Союза в войну, последовавшее после того, как на Хиросиму была сброшена атомная бомба, укрепило решимость императора и руководителей верхушки

Из книги Тайный проект Вождя или Неосталинизм автора Сидоров Георгий АлексеевичГлава 13. Семейный вопрос высшего руководства СССР В предыдущей главе мы коснулись кое-каких причин, из-за которых у части руководителей Советского Союза эпохи Сталина, да и более позднего времени, возник психический комплекс, как выражался Иосиф Виссарионович, партийных

Предыдущая статья: Чему равна скорость света Следующая статья: Углерод — характеристика элемента и химические свойства