Забайкальские казаки зово за 1900 1901. Забайкальские казаки и революция

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярное войско в России. Образовано Положением о Забайкальском казачьем войске от 17(29).3.1851 по инициативе и по проекту восточносибирского генерал-губернатора Н. Н. Муравьёва (с 1858 именовался Муравьёвым-Амурским) «как щит Забайкалья от возможных посягательств Китая» и база российской колонизации Дальнего Востока. Центр Забайкальского казачьего войска - Чита. Возглавлялось наказным атаманом, который подчинялся непосредственно восточносибирскому (в 1884-1906 приамурскому, затем иркутскому) генерал-губернатору. В войско вошли казаки Китайской пограничной линии (кроме Тункинской дистанции) и забайкальские городовые и станичные казаки, к казачьему сословию были приписаны крестьяне Нерчинских горных заводов. Численность казаков (с семьями): 100,8 тысяч человек (1851), 265 тысяч человек (1917; 28% населения Забайкальской области). Преобладали русские, помимо них в состав войска входили буряты (21 тысяча человек в 1917) и эвенки (3 тысячи человек). С 1855 года часть забайкальских казаков переселялась в Приамурье (первоначально добровольно, с 1858 по жребию), где они составили ядро Амурского казачьего войска. В конце 1850-х - начале 1860-х годов в казаки Забайкальского казачьего войска записаны свыше 14,2 тысяч «штрафных» нижних чинов, отчисленных со службы во Внутренней страже и сосланных в Восточную Сибирь из Европейской России. В фактическом владении станичных обществ Забайкальского казачьего войска находилось: 3,3 миллиона га земли (1891), 6,7 миллионов га (1904), 10,9 миллионов га (1917).

В 1851-72 Забайкальское казачье войско делилось на 3 пеших (казаки долин рек Газимур, Ингода, Онон и Унда) и 3 конных (размещались вдоль русско-китайской границы) бригадных округа, каждый из которых подразделялся соответственно на 4 батальонных или 12 сотенных округов. В 1872 Забайкальское казачье войско разделено на 3 военных отдела: 1-й - на юго-западе Забайкальской области (центр - город Троицкосавск), 2-й - на юге (город Акша), 3-й - на востоке (город Нерчинск), в 1898 образован 4-й отдел - на юго-востоке (село Нерчинский Завод).

В мирное время на действительной военной службе находилась треть состава Забайкальского казачьего войска. Казаки несли пограничную, конвойную и караульную службу, держали разъезды на границе, ловили беглых; выполняли земские повинности по содержанию дорог, почты, квартир для проходящих войск.

Забайкальские казаки участвовали в обороне низовьев реки Амур и залива Де-Кастри (ныне залив Чихачёва) в Крымскую войну 1853-56 (2,5 тысячи казаков), в подавлении движения Ихэтуань в Китае в 1900-01 (8,5 тысяч казаков), в русско-японской войне 1904-05 (свыше 19 тысяч казаков). В 1-й мировой войне участвовали 9 конных полков и 5 батарей [до 14 тысяч человек; они находились главным образом в составе 1-й Забайкальской казачьей бригады (с декабря 1915 дивизия; действовала в Польше, Полесье и Галиции), 2-й и 3-й Забайкальских казачьих бригад (действовали на Кавказском фронте у озера Ван)].

В апреле 1917, после Февральской революции, 1-й Забайкальский областной казачий съезд в Чите решил ликвидировать казачье сословие, в августе 1917 2-й съезд постановил отменить это решение. В марте 1918 казачья фракция 3-го Забайкальского съезда советов провозгласила себя 3-м Областным казачьим съездом, который вновь вынес решение о ликвидации Забайкальского казачьего войска. После занятия Читы частями Сибирской армии Временного сибирского правительства (27.8.1918) Забайкальское казачье войско восстановлено. Окончательно оно упразднено в апреле 1921, с принятием конституции Дальневосточной республики.

В Гражданскую войну 1917-22 казаки Забайкальского казачьего войска находились как в составе РККА (около 5,5 тысяч человек в 1918) и красных партизанских отрядов (преимущественно на юго-востоке Забайкалья, в 1920 - 10 конных и 2 пехотных полка), так и в составе Белых армий: в 1918 в Особом Маньчжурском отряде Г. М. Семёнова (главным образом офицеры Забайкальского казачьего войска), в 1919 - в 1-й и 2-й Забайкальских казачьих дивизиях (14 конных полков, 4 батареи, около 6,5 тысяч человек; входили в состав Колчака армий), в 1920 - в Дальневосточной армии (свыше 1,8 тысяч человек в октябре 1920). В 1921-22 в Приморье ряд формирований Забайкальского казачьего войска действовал в составе Белоповстанческой армии, затем - Земской рати. На территории самого Забайкальского казачьего войска шли ожесточённые бои у села Нерчинский Завод и станиц Богдать (апрель - сентябрь 1919) и Сретенск (апрель 1920). В конце 1920, после отступления войск Семёнова в Маньчжурию, там в 18 посёлках на реках Хаул, Дербул и Ган поселилось около 20 тысяч человек, преимущественно казаков Забайкальского казачьего войска (в 1945-60-х годах часть жителей посёлков либо добровольно уехала, либо была депортирована в СССР, часть уехала в другие страны). В 1990 в Чите создано общественное объединение Забайкальское войсковое казачье общество, которое действует на территориях Республики Бурятия, Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа.

Лит.: Васильев А. П. Забайкальские казаки: В 3 т. Чита, 1916-1918. Благовещенск, 2007; Сибиряков Н. С. Конец Забайкальского казачьего войска // Минувшее. М., 1990. Т. 1; Смирнов Н. Н. Слово о забайкальских казаках. Волгоград, 1994; Василевский В. И. Забайкальское казачье войско. М., 2000.

Герб

Описание герба Забайкальского войскового казачьего общества.

В золотом поле, под лазоревым поясом, поддерживающим червленую главу, - идущий влево червленый дракон, поражаемый исходящими из пояса двумя пучками червленых молний, по три в каждом. В главе - возникающий золотой двуглавый орел - главная фигура Государственного герба Российской Федерации. За щитом, в косой крест, - золотые атаманские насеки, перевитые золотой, с узкой серебряной каймой, лентой.

Герб Забайкальского войскового казачьего общества может выполняться в одноцветном изображении.

Допускается использование в качестве малого герба Забайкальского войскового казачьего общества щита с расположенными на нем фигурами.

|

Знамя Забайкальского войскового казачьего общества

Описание знамени Забайкальского войскового казачьего общества.

Знамя Забайкальского войскового казачьего общества (далее - знамя) состоит из двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, подтока и знаменных гвоздей. В комплект со знаменем могут также входить панталер и знаменный чехол .

Полотнище знамени прямоугольное, зеленого цвета, с каймой оранжевого цвета. Полотнище знамени и кайма обшиты серебристой тесьмой. По сторонам полотнища, в рамке, проходит серебристый плетеный орнамент. По кайме полотнища вышиты серебристые звездочки.

На лицевой стороне полотнища знамени, в центре, вышито одноцветное серебристое изображение главной фигуры Государственного герба Российской Федерации: двуглавый орел, поднявший распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и над ними - одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в щите, - всадник в плаще, поражающий копьем опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. В верхней части рамки надпись "ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА". Надпись выполнена серебристыми буквами, стилизованными под старославянский шрифт.

На оборотной стороне полотнища, в центре, - герб Забайкальского войскового казачьего общества.

Ширина полотнища-110 см, длина-130 см, с запасом из ткани оранжевого цвета для крепления к древку.

Древко знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в черный цвет. Диаметр древка-4,5 см, длина-250 см.

Скоба - в виде прямоугольной пластины серебристого металла, на которой выгравированы надпись "Забайкальское войсковое казачье общество" и дата вручения знамени.

Навершие металлическое, серебристое, в виде прорезного копья с рельефным изображением Государственного герба Российской Федерации.

Подток металлический, серебристый, в виде усеченного конуса, высотой 9 см.

Шляпки знаменных гвоздей серебристые.

Флаг Забайкальского войскового казачьего общества

Описание флага Забайкальского войскового казачьего общества

Флаг Забайкальского войскового казачьего общества представляет собой прямоугольное полотнище зеленого цвета, с каймой желто-оранжевого цвета.

В центре флага - герб Забайкальского войскового казачьего общества.

Отношение ширины флага к его длине - два к трем. Отношение ширины каймы к ширине флага - один к четырнадцати.

Хоругвь Забайкальского войскового казачьего общества

Резолюция Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на письме епископа Павлово-Посадского Кирилла, председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством:

«30.VII.2010 г. Благословляется изготовление и надписание хоругвей для войсковых казачьих обществ Российской Федерации»

Шевроны Забайкальского войскового казачьего общества

Форма Забайкальского войскового казачьего общества

Парадная форма Забайкальского войскового казачьего общества

ФОРМА ОДЕЖДЫ

членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр

I. Общие предметы формы одежды членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации

1. Папаха

из овчины (для казачьих генералов и казачьих полковников - из каракуля) черного цвета, с верхом установленных цветов (для казачьих генералов - с обшивкой над околышем и по швам верха папахи крестообразно серебристым галуном специального плетения, для старших и главных чинов - с обшивкой по швам верха папахи крестообразно серебристым галуном специального плетения).

2. Фуражка шерстяная установленных цветов, с кантами и околышем установленных цветов, с ремешком черного цвета.

3. Фуражка шерстяная установленных цветов для казачьих генералов, с кантами и околышем установленных цветов, с плетеным шнуром серебристого цвета.

4. Фуражка походная защитного цвета.

5. Башлык шерстяной серо-желтого цвета (кроме членов Кубанского и Терского войсковых казачьих обществ).

6. Воротник съемный из овчины (для казачьих генералов и казачьих полковников - из каракуля) черного цвета.

7. Пальто

шерстяное (для старших, главных и высших чинов, кроме членов Кубанского и Терского войсковых казачьих обществ) светло-серого цвета, с петлицами и кантами установленных цветов, с погонами.

8. Пальто

шерстяное для казачьих генералов темно-синего цвета (для казачьих генералов Кубанского и Терского войсковых казачьих обществ - черного цвета), с петлицами и кантами установленных цветов, с погонами.

9. Шинель однобортная шерстяная серого цвета (для нижних и младших чинов, кроме членов Кубанского и Терского войсковых казачьих обществ), с петлицами и погонами установленных цветов.

10. Куртка

демисезонная

установленного цвета, с петлицами и погонами установленных цветов, с утепленной подстежкой.

11. Мундир шерстяной установленных цветов, с петлицами, кантами и погонами установленных цветов (кроме членов Кубанского и Терского войсковых казачьих обществ), со стоячим воротником (для казачьих генералов - с обшивкой серебристым галуном специального плетения).

12. Китель

шерстяной установленных цветов, с петлицами, кантами и погонами установленных цветов.

13. Шаровары шерстяные установленных цветов, с лампасами (кроме членов Кубанского и Терского войсковых казачьих обществ) установленных цветов.

14. Брюки

шерстяные установленных цветов, с лампасами (кроме членов Кубанского и Терского войсковых казачьих обществ) установленных цветов.

15. Брюки

шерстяные установленных цветов, в сапоги

, с лампасами (кроме членов Кубанского и Терского войсковых казачьих обществ) установленных цветов.

16. Рубашка

белого цвета, с погонами.

17. Рубашка

установленного цвета, с погонами.

18. Галстук

установленного цвета, с закрепкой серебристого цвета.

19. Костюм

зимний походный защитного цвета, с меховым воротником черного цвета, с погонами.

20. Костюм

летний походный защитного цвета, с погонами.

21. Кашне белого цвета (для старших, главных и высших чинов).

22. Кашне установленного цвета.

23. Шарф-пояс тканный с серебрением (для казачьих генералов).

24. Шарф-пояс тканный серебристого цвета (для старших и главных чинов).

25. Аксельбант

серебристого цвета.

26. Ремень поясной коричневого цвета (кроме членов Кубанского и Терского войсковых казачьих обществ).

27. Лядунка черного цвета на перевязи серебристого цвета.

28. Сапоги

черного цвета.

29. Ботинки

или полуботинки

черного цвета.

30. Ботинки с высокими берцами

черного цвета.

31. Носки

черного цвета.

32. Перчатки

черного цвета.

33. Перчатки

белого цвета.

34. Плащ-накидка

защитного цвета.

35. На форме одежды членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, носятся государственные награды, знаки отличия и различия, учрежденные в установленном порядке.

II. Особенности формы одежды членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации

1. Члены войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" и Волжского войскового казачьего общества носят:

китель

шерстяной, шаровары шерстяные, брюки

шерстяные, брюки

шерстяные в сапоги

, галстук

и кашне - синего цвета, рубашку -светло-синего цвета.

2. Члены Енисейского, Забайкальского, Иркутского, Оренбургского, Сибирского и Уссурийского войсковых казачьих обществ носят:

фуражку шерстяную, куртку демисезонную, мундир шерстяной, китель

шерстяной, галстук

и кашне - темно-зеленого цвета, шаровары шерстяные, брюки

шерстяные, брюки

шерстяные в сапоги

- синего цвета, рубашку - светло-зеленого цвета.

3. Околыши и канты на фуражках шерстяных, канты на мундирах шерстяных и кителях шерстяных, лампасы (для казачьих генералов - лампасы и канты) на шароварах шерстяных, брюках шерстяных и брюках шерстяных в сапоги

:

членов войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское", Волжского, Енисейского и Сибирского войсковых казачьих обществ - красного цвета;

членов Забайкальского, Иркутского и Уссурийского войсковых казачьих обществ - желто-оранжевого цвета;

членов Оренбургского войскового казачьего общества - красно-малинового цвета.

сапоги

4. Петлицы

на пальто

шерстяном, шинели шерстяной, куртке демисезонной, мундире шерстяном и кителе шерстяном:

членов войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" - синего цвета с красным кантом;

членов Волжского, Енисейского и Сибирского войсковых казачьих обществ - красного цвета;

членов Забайкальского и Иркутского войсковых казачьих обществ - желто-оранжевого цвета;

членов Уссурийского войскового казачьего общества - желто-оранжевого цвета с зеленым кантом;

членов Оренбургского войскового казачьего общества - светло-синего цвета.

5. Члены Кубанского и Терского войсковых казачьих обществ носят:

фуражку шерстяную, черкеску шерстяную, китель

шерстяной, куртку демисезонную, шаровары шерстяные, брюки

шерстяные, брюки

шерстяные в сапоги

, галстук

и кашне - черного цвета, бешметшерстяной, бешмет утепленный - красного цвета, рубашку - светло-синего цвета.

6. Башлык, верх папахи, околыш и канты на фуражках шерстяных, петлицы

и канты на кителях шерстяных, петлицы

на куртках демисезонных, канты на шароварах шерстяных, брюках шерстяных и брюках шерстяных в сапоги

:

членов Кубанского войскового казачьего общества - красного цвета;

членов Терского войскового казачьего общества - светло-синего цвета.

Лампасы и канты на шароварах шерстяных, брюках шерстяных и брюках шерстяных в сапоги

у казачьих генералов - установленных цветов.

ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ

по чинам членов казачьих обществ, внесенных в

государственный реестр казачьих обществ

в Российской Федерации

1. Знаками различия по чинам членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - знаки различия

) являются погоны

с вышитыми и металлическими пятилучевыми звездами золотистого или защитного цвета, с нашивками серебристого (белого) цвета.

2. Размеры звезд и нашивок на погонах составляют:

а) диаметр размещаемых на погонах пятилучевых звезд-13 мм;

б) ширина размещаемых на погонах широких нашивок-30 мм;

в) ширина размещаемых на погонах узких нашивок-10 мм.

3. Члены войсковых казачьих обществ носят прямоугольные погоны

двух видов:

а) с трапециевидными (у высших, главных, старших чинов, старших вахмистров и вахмистров) и треугольными верхними краями (у младших вахмистров и нижних чинов), с полями из галуна специального переплетения серебристого цвета или цвета ткани одежды либо из сукна установленных цветов или цвета ткани одежды, без кантов или с кантами установленных цветов. Погоны

старших и главных чинов имеют просветы установленных цветов: для казачьих полковников и войсковых старшин - два просвета, для есаулов и старших чинов - один просвет. Погоны

нижних и младших чинов имеют поле установленных цветов, без кантов или с кантами установленных цветов;

б) из ткани одежды.

4. Знаки различия

:

а) казачьего генерала - погоны

с двумя звездами, размещенными с двух сторон от продольной осевой линии погона;

б) казачьего полковника - погоны

с двумя просветами без звезд;

в) войскового старшины - погоны

г) есаула - погоны

с одним просветом без звезд;

д) подъесаула - погоны

с четырьмя звездами, из которых две нижних звезды расположены с двух сторон посередине, между продольной осевой линией и краем погона, третья и четвертая звезды - выше первых двух - на продольной осевой линии погона;

е) сотника - погоны

с тремя звездами, из которых две нижних звезды расположены с двух сторон посередине, между продольной осевой линией и краем погона, третья звезда - выше первых двух - на продольной осевой линии погона;

ж) хорунжего - погоны

с двумя звездами, расположенными с двух сторон посередине, между продольной осевой линией и краем погона;

з) подхорунжего - погоны

с одной звездой, расположенной на продольной осевой линии погона;

и) старшего вахмистра - погоны

установленного цвета, с узким галуном специального переплетения серебристого (на походной форме - белого) цвета, с тремя звездами, расположенными на продольной осевой линии погона;

к) вахмистра - погоны

установленного цвета, с узким галуном специального переплетения серебристого (на походной форме -белого) цвета, с двумя звездами, расположенными на продольной осевой линии погона;

л) младшего вахмистра - погоны

установленного цвета, с узким галуном специального переплетения серебристого (на походной форме - белого) цвета;

м) старшего урядника - погоны

с одной широкой поперечной нашивкой;

н) урядника - погоны

с тремя узкими поперечными нашивками;

о) младшего урядника - погоны

с двумя узкими поперечными нашивками;

п) приказного - погоны с одной узкой поперечной нашивкой;

р) казака - погоны с полем установленных цветов или цвета одежды, без нашивок.

5. Погоны

членов казачьих обществ имеют цветовые различия:

а) поле погон

низших и младших чинов: войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" - синего цвета с красным кантом; Волжского, Енисейского, Кубанского и Сибирского войсковых казачьих обществ - красного цвета; Забайкальского и Иркутского войсковых казачьих обществ - желто-оранжевого цвета; Уссурийского войскового казачьего общества - желто-оранжевого цвета с зеленым кантом; Оренбургского и Терского войсковых казачьих обществ - светло-синего цвета;

б) канты на погонах старших, главных и высших чинов: войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" - синего с красным цветов; Волжского, Енисейского, Кубанского и Сибирского войсковых казачьих обществ - красного цвета; Забайкальского и Иркутского войсковых казачьих обществ - желто-оранжевого цвета; Уссурийского войскового казачьего общества -зеленого цвета; Оренбургского и Терского войсковых казачьих обществ - светло-синего цвета;

в) просветы на погонах старших и главных чинов: войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" - синего цвета; Волжского, Енисейского, Кубанского и Сибирского войсковых казачьих обществ - красного цвета; Забайкальского, Иркутского и Уссурийского войсковых казачьих обществ - желто-оранжевого цвета; Оренбургского и Терского войсковых казачьих обществ -светло-синего цвета.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

а) Положение об удостоверении казака, выдаваемом членам казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

б) образец бланка удостоверения казака, выдаваемого членам казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

2. Установить, что:

а) замена ранее выданных удостоверений казака на удостоверения нового образца осуществляется в течение двух лет;

б) лицам, принятым в члены казачьих обществ после вступления в силу настоящего Указа, выдаются удостоверения казака нового образца;

в) изготовление удостоверений казака осуществляется за счет средств казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об удостоверении казака, выдаваемом членам

казачьих обществ, внесенных в государственный

реестр казачьих обществ в Российской Федерации

1. Удостоверение казака является основным документом, подтверждающим членство в казачьем обществе, внесенном в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачье общество), чин и занимаемую должность в казачьем обществе.

2. Бланки удостоверения казака изготавливаются и заполняются на русском языке по утвержденному образцу, единому для Российской Федерации.

3. Удостоверение казака действительно на территории Российской Федерации при наличии паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации.

4. Удостоверение казака выдается сроком на пять лет с продлением на последующие 5-летние периоды.

5. В удостоверение казака вносятся следующие сведения:

а) наименование казачьего общества;

б) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;

в) отметка о присвоении чинов;

г) занимаемая должность в казачьем обществе;

д) отношение к военной службе;

е) особые отметки (участие в боевых действиях);

ж) отметка о наличии государственных наград;

з) отметка о наличии иных наград и нагрудных знаков;

и) отметка о наличии оружия;

к) отметка о продлении срока действия удостоверения казака.

6. Удостоверение казака выдается правлением войскового и (или) окружного (отдельского) казачьего общества.

7. Владелец удостоверения казака несет ответственность за его сохранность. За утрату, порчу, небрежное хранение и передачу другим лицам удостоверения казака виновный привлекается к ответственности в соответствии с уставами казачьих обществ.

8. Удостоверение казака подлежит сдаче при его замене или при исключении его владельца из членов казачьего общества.

9. Бланки удостоверений казака являются документами строгой отчетности.

ОБРАЗЕЦ

бланка удостоверения казака, выдаваемого членам казачьих

обществ, внесенных в государственный реестр

казачьих обществ в Российской Федерации

Забайкальское войсковое казачье общество

Забайка́льские казаки́ или Забайка́льское каза́чье во́йско - иррегулярное войско в XVII-XX веках в Российской империи, на территории Забайкалья. Войсковой штаб - в Чите.

Как самостоятельное, войско образовано в 1851 году.

Особенно забайкальские казаки отличились в Русско-японскую войну 1904-1905 гг. Активно участвовали и в Первой мировой.

Возрождение ЗВКО в современной России началось в 1990 году. 11 марта 1997 г. войско внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

Сегодня оно осуществляет свою деятельность на территории Сибирского федерального округа.

Организационно в его состав входит 3 отдельских казачьих общества: Агинское, Верхнеудинское, Читинское.

Штаб ЗВКО расположен в г. Чите.

Старшинство с 20 августа 1655 года. Войсковой праздник и войсковой круг-17 марта, в день преподобного Алексия, человека Божьего.

История

Знак войска утвержден 31 октября 1914 года и представляет собой жёлтую подкову. Внизу подковы - красный дракон, по сторонам сосновые ветки. Внутри подковы частокол, река, двуглавый орёл со Святым Георгием в нагрудном щите. В лапах орла бант, на котором даты "1655-1913", под бантом вензеля царей Алексея Михайловича и Николая II.

Герб Забайкальского казачьего войска до 2010 года

Костяк забайкальских казаков составили служилые люди, вёрстанные в казачью службу, которые появились в Забайкалье около 1639 года. В 1654 году казаки Петра Бекетова основали Нерчинск. По образцу казачьего войска были организованы буряты (4 полка) и тунгусы (500 человек-1 полк), которые позже слились с казаками. Отличительной особенностью забайкальских казаков был тот факт, что наряду с православием часть из них (преимущественно бурятского происхождения) исповедовалабуддизм Казаки яицкие и забайкальские, а также антибольшевистские евреи.

Забайкальское казачье войско было образовано 17 марта 1851 приказом императора Николая I, по предложению генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского, на территории Забайкалья из части сибирских казаков, бурят, эвенкийских военных формирований и крестьянского населения некоторых районов в составе трёх конных полков и трёх пеших бригад (1-й, 2-й, 3-й русские полки, 4-й тунгусский (эвенкийский) полк и 5-й, 6-й бурятские полки). Войско осуществляло охрану границы сКитаем и внутреннюю службу.

В 1854 году забайкальские казаки осуществили амурский сплав и основали пограничные посты вдоль границы с Китаем. В 1858 году из Забайкальского войска было выделено Амурское казачье войско .

В начале XX века забайкальские казаки выставляли в мирное время одну гвардейскую полусотню, 4 конных полка и две батареи; в Первую мировую войну выставили одну гвардейскую полусотню, 9 конных полков, 4 батареи и три запасные сотни.

Войско участвовало в подавлении Ихэтуаньского восстания 1899-1901 годов в Китае, в Русско-японской 1904-1905 годов и Первой мировой войнах. В 1916 годунаселение Забайкальского казачьего войска составляло 265 тысяч человек, из них на военной службе состояло 14,5 тысяч.

Во время Гражданской войны часть казачества активно воевала против большевиков под руководством атамана Г. М. Семёнова и барона Унгерна. Некоторые казаки поддержали красных.

В 1920 году Забайкальское войско, как и прочие казачьи войска в Советской России, было ликвидировано. После поражения Семёнова примерно 15 % казаков вместе с семьями ушли в Маньчжурию, где обосновались, создав свои станицы (Трехречье). В Китае они поначалу тревожили набегами советскую границу, а затем замкнулись и жили своим бытом до 1945 года (наступления Советской Армии). Затем некоторые из них эмигрировали в Австралию (Квинсленд)

Образование

В 1859 году в ведение Забайкальского казачьего войска была передана Русско-монгольская войсковая школа. Кроме этой школы, войско содержало: полковые, батальонные и поселковые школы.

В 1872 году, по официальным данным, существовало:

- 6 полковых школ (включая русско-монгольскую);

- 12 батальонных школ (Кайдаловская, Шелопугинская, Красноярская, Донинская, Аргунская, Сретенская, Ломовская, Ундинская, Новотроицкая, Торгинская, Кударинская, Харацайская);

- около 200 поселковых школ.

Полковые школы содержались на средства окружного интендантского управления. Батальонные школы содержались на средства войскового правления, которое ежегодно отпускало на содержание 12 школ 1165 рублей, 44 копейки. 10 беднейшим ученикам батальонных школ выделялось по 8 рублей каждому. В полковые и батальонные школы поступали ученики, окончившие поселковые школы. Поселковые школы содержались родителями учеников, или всеми жителями посёлка.

По приказу Государственного Совета, Высочайше утверждённому 31 мая 1872 года, в ведение Министерства народного просвещения были переданы полковые и батальонные школы А. Линьков Из истории народного образования в Забайкальской области до 1872 года // Сибирский архив. Журнал археологии, истории и этнографии Сибири. – Минусинск, №3-4, декабрь 1914, стр. 166-174.

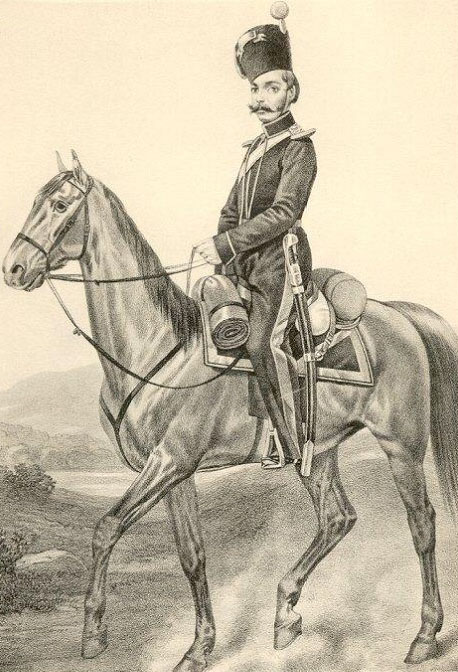

Забайкальский казак со знаменем 1-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска. Конец XIX века.

Современность

В эпоху советской Перестройки началось возрождение забайкальского казачества. В 1990 году в Москве был созван Большой казачий круг, на котором в числе прочих было принято решение о воссоздании Забайкальского казачьего войска История забайкальского казачества по редким изданиям из фондов областной библиотеки им. А. С. Пушкина.

В 1991 году был образован ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки»

В 2010 году в Чите был избран атаманом Забайкальского казачьего войска Сергей Бобров

30 марта 2014 года атаманом Забайкальского казачьего войска был избран заместитель председателя правительства Забайкальского края Геннадий Чупин.

Структура

Во главе Забайкальского казачьего войска стоял наказной атаман, подчинявшийся генерал-губернатору Сибири. Атаман совмещал права начальника дивизии и губернатора. При нём было учреждено два комитета: войсковое дежурство (для ведения военных дел) и войсковое правление (для ведения хозяйственных дел). Высшей формой организации казаков была бригада (всего было 6 бригад), которая делилась на полки (500-600 бойцов), а те на сотни.

Полки назывались по имени центрального поселения: Аргунский, Верхнеудинский, Читинский, Нерчинский Забайкальское казачье Войско

По приказу атамана ЗКВО С. Г. Боброва в июне 2011 года в Австралии образованно Отдельское казачье общество «Посольский Австралийский Отдел» из числа диаспоры потомков казаков-переселенцев из Забайкалья. Основная деятельность общества - развитие дружбы и сотрудничества между народами; укрепление связей с казачеством за рубежом; культурное, духовное и нравственное воспитания молодёжи, сохранение и развитие казачьих традиций и обычаев за рубежом.

- Агинское отдельское казачье общество

- Верхнеудинское отдельское казачье общество

- Читинское отдельское казачье общество

Знамя

Знамя Забайкальского казачьего войска представляло собой полотнище войсковых цветов с изображением лика Спаса Нерукотворного. На знамени была надпись: «С нами Бог».

19 февраля 1903 года за подвиги, проявленные во время похода в Китай в 1900-1901 годах Забайкальскому казачьему войску пожаловано простое войсковое знамя. Полотнище тёмно-зеленое, кайма жёлтая, шитье серебряное, икона - Спас Нерукотворный.

Старшинство Забайкальского войска установлено с 1655 года, даты выдачи Афанасию Пашкову с сыном Еремеем царской грамоты на "Государеву службу в новой Даурской земле". В 1755 году создан Якутский казачий полк. В 1851 году Забайкальское войско официально образовано. В 1852 году утверждено расписание частей войска: 12 пеших батальонов и 6 конных полков.

6 декабря 1852 года император Николай I пожаловал знамена "четырем русским конным полкам №1, 2, 3 и 4 и двенадцати пешим батальонам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 того [Забайкальского] войска".

Забайкальские казаки хранили 33 исторических знамени. Одно из них, Гвардейское знамя 1-го Читинского полка с надписью "За отличие в боях с Японией в 1904 и 1905 годах", и ныне хранится в Читинском краеведческом музее.

Знамя Забайкальского казачьего войска обр. 1891 года (лицевая сторона)

Знамя Забайкальского казачьего войска обр. 1891 года (оборотная сторона)

Цвета

Забайкальские казаки традиционно носили жёлтые лампасы, погоны, верх папахи, клапаны шинелей и околыши фуражек, и тёмно-зелёные мундир и чекмень Цвета казачьих войск России.

Цвет погона, лампаса и околыша фуражки определялся тем, в конном полку или артиллерийской батарее служит казак . Полковые погоны были жёлтого цвета, «батарейные» - красного. Так казаки, нёсшие службу на Батарейной горе города Верхнеудинска, носили лампасы и околыши красного цвета.

Дореволюционная форма казаков Забайкальского казацкого войска

Казак 1-го Читинского казачьего полка Забайкальского казачьего войска

Служебная форма Забайкальского казачьего войска (зимняя)

Вахмистр

Урядник Забайкальского казачьего войска в служебной форме (в шинели и папахе)

Казак Забайкальского казачьего войска в служебной форме (в шинели и папахе)

Походная форма пеших батальонов Забайкальского казачьего войска

Обер-офицер пеших батальонов Забайкальского казачьего войска в походной форме

Казак пеших батальонов Забайкальского казачьего войска в походной форме

Пиратский К. К. Пешие батальоны Забайкальского казачьего войска и конные: Иркутский и Енисейский казачьи полки, 1867 г.

1 и 2) Обер-Офицеры: Оренбургского и Семиреченского войска, 3) Урядник Забайкальского войска и 4) Рядовой Амурского войска. 1892 г.

Казак со знаменем 1-го Нерчинского Е.И.В. Наследника Цесаревича полка Забайкальского казачьего войска

Войсковой знак Забайкальского казачьего войска

.

Утверждён 31 октября 1914 года в память 250-летнего юбилея войска.

Знак представляет собой желтую эмалевую подкову удлиненной формы с золотыми краями. На подкове

внизу изображены красный

извивающийся дракон, а по сторонам - сосновые ветви.

Внутри подковы, внизу, помещен частокол, а под ним, по краю подковы -

извивающаяся узкая голубая полоса В верхней части подковы - двуглавый

черно-коричневый орел с распростертыми крыльями, опирающимися на боковые

стороны подковы.Головы орла увенчаны императорской короной, на груди помещен щит, на белом поле которого изображен

Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем дракона. Из-под крыльев орла

нисходят в виде молний золотые стрелы. В лапах орла - бант из желтой ленты, на

концах которой даты: слева - «1655 » (год старшинства Забайкальского казачьего

войска), справа - «1913 » (год вручения старшинства). Под бантом помещены вензеля Алексея

Михайловича и Николая II.

После начала возрождения, то есть в 90-е годы прошлого века и позже, появились новые образцы знака Забайкальских казаков.

Забайкальские казаки.

Войсковой знак для нижних чинов.

Задать вопрос

Показать все отзывы 0Читайте также

Герб войскового казачьего общества Всевеликое войско Донское

УТВЕРЖДЕН УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. 168

В лазоревом поле, под червленой главой, - идущий влево серебряный олень с золотыми рогами и копытами, пораженный золотой стрелой.

В червленой главе - возникающий золотой двуглавый орел - главная фигура Государственного герба Российской Федерации. За щитом, в косой крест, - четыре золотых знамени, на полотнищах которых - Государственный

Герб войскового казачьего общества Всевеликое войско Донское

УТВЕРЖДЕН УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. 168

В лазоревом поле, под червленой главой, - идущий влево серебряный олень с золотыми рогами и копытами, пораженный золотой стрелой.

В червленой главе - возникающий золотой двуглавый орел - главная фигура Государственного герба Российской Федерации. За щитом, в косой крест, - четыре золотых знамени, на полотнищах которых - Государственный

Атрибутика Центрального казачьего войска включает

герб

знамя

гимн

форма одежды казаков ЦКВ.

Герб ЦКВ

Знамя ЦКВ

Новое знамя ЦКВ

Хоругвь ЦКВ

Флаг ЦКВ

Нарукавный знак Государственного реестра казачьих обществ

в Российской Федерации.

Высший знак отличия ВКО ЦКВ войсковой крест

Атрибутика Центрального казачьего войска включает

герб

знамя

гимн

форма одежды казаков ЦКВ.

Герб ЦКВ

Знамя ЦКВ

Новое знамя ЦКВ

Хоругвь ЦКВ

Флаг ЦКВ

Нарукавный знак Государственного реестра казачьих обществ

в Российской Федерации.

Высший знак отличия ВКО ЦКВ войсковой крест

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГЕРБОВ И ЗНАМЕН ВОЙСКОВЫХ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Список изменяющих документов в ред. Указа Президента РФ от 14.10.2010 N 1240 В целях упорядочения официальных символов войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранения и развития исторических традиций российского казачества постановляю 1. Учредить гербы

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГЕРБОВ И ЗНАМЕН ВОЙСКОВЫХ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Список изменяющих документов в ред. Указа Президента РФ от 14.10.2010 N 1240 В целях упорядочения официальных символов войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранения и развития исторических традиций российского казачества постановляю 1. Учредить гербы

До 6 апреля 1834 года они назывались ротами. 1827 года января 1 дня - На офицерских эполетах, для различия чинов, установлены кованые звездочки, как в это время введено в регулярных войсках 23 . 1827 года июля 10 дня - В Донских Конно-артиллерийских ротах установлены круглые помпоны у нижних чинов из красной шерсти, у офицеров серебряные рисунки 1121 и 1122 24 . 1829 года августа 7 дня - Эполеты на офицерском обмундировании установлены с чешуйчатым полем, по образцу

До 6 апреля 1834 года они назывались ротами. 1827 года января 1 дня - На офицерских эполетах, для различия чинов, установлены кованые звездочки, как в это время введено в регулярных войсках 23 . 1827 года июля 10 дня - В Донских Конно-артиллерийских ротах установлены круглые помпоны у нижних чинов из красной шерсти, у офицеров серебряные рисунки 1121 и 1122 24 . 1829 года августа 7 дня - Эполеты на офицерском обмундировании установлены с чешуйчатым полем, по образцу

28-30 июня 1990 года состоялся I-й Учредительный Большой Круг съезд Союза казаков СК. 29 ноября-1 декабря 1990 года Совет атаманов Союза казаков принял Декларацию казачества, а также было принято Знамя Союза казаков, состоящее из горизонтальных белой, синей и красной полос с эмблемой Союза в центре.

Ныне у Союза казаков России СКР чёрно-жёлто-белый флаг с изображением в центре на синем круге. На лицевой стороне это эмблема СКР, а на обороте лик Христа.

28-30 июня 1990 года состоялся I-й Учредительный Большой Круг съезд Союза казаков СК. 29 ноября-1 декабря 1990 года Совет атаманов Союза казаков принял Декларацию казачества, а также было принято Знамя Союза казаков, состоящее из горизонтальных белой, синей и красной полос с эмблемой Союза в центре.

Ныне у Союза казаков России СКР чёрно-жёлто-белый флаг с изображением в центре на синем круге. На лицевой стороне это эмблема СКР, а на обороте лик Христа.

Первоначально Оренбургское нерегулярное войско длительное время существовало разделённым, как бы на три обособленные части нерегулярный корпус, линейных казаков и особое Исетское казачье войско, входившее в состав Оренбургского нерегулярного войска на правах автономного образования, имевшее свою собственную Войсковую избу, Войскового атамана и Войсковую территорию. Причём, командующий Оренбургским нерегулярным корпусом одновременно считался и Войсковым полковником атаманом всех, находящихся

Понимание образа казака представлено картиной молодца с лиховатым видом, серьгой в ухе, усами, шашкой и обязательно с папахой на голове. Такой образ прочно сложился благодаря многочисленным произведениям литературы, в которых казачество рассматривалось, как самостоятельный этнос, со своими традициями, культурным наследием, образом жизни. Но не каждый достоверно знает историю зарождения казачества на Руси, а между тем, в ней есть немало интересных фактов. История русского казачества

Казачьи чины это чины звания, персонально присваиваемые военнослужащим и военнообязанным в том числе казакам на льготе в соответствии с их военной и специальной подготовкой, служебным положением, заслугами, выслугой лет, принадлежностью к казачьему войску.

История

Первые чины должности у казаков так называемая казачья старшина Дон, Запорожье и так далее атаман, гетман, писарь, кантарей, сотник, десятник были выборные.

Позднее появление чинов в

Казачьи чины это чины звания, персонально присваиваемые военнослужащим и военнообязанным в том числе казакам на льготе в соответствии с их военной и специальной подготовкой, служебным положением, заслугами, выслугой лет, принадлежностью к казачьему войску.

История

Первые чины должности у казаков так называемая казачья старшина Дон, Запорожье и так далее атаман, гетман, писарь, кантарей, сотник, десятник были выборные.

Позднее появление чинов в

Агафонов, О. Шапки из черных смушков Казачья одежда от императоров О. Агафонов Родина. -2011. - 7. С. 25-26. Павел I оставил заметный след в развитии казачества. С его именем связано рождение лейб-гвардии Казачьего полка и установление первой форменной казачьей одежды, которая существовала не только на бумаге, но и в жизни. Первоначально она была установлена в 1796 году для казаков лейб-гвардейцев и состояла из меховой шапки, кафтана, полукафтана, плаща, кушака, шаровар

Офицеры казачьих войск, состоящие при Управлении Военного Министерства парадная и праздничная форма. 7 мая 1869. Лейб гвардии Казачий полк походная форма. 30 сентября 1867. Генералы, числящиеся в армейских казачьих частях парадная форма. 18 марта 1855 г. Генерал-адъютант, числящийся в казачьих частях в парадной форме. 18 марта 1855 г. Флигель-адъютант, числящийся в казачьих частях в парадной форме. 18 марта 1855 г. Обер-офицеры

Казачество с давних времен всегда ассоциировалось с некой романтикой, и большинство людей считали казаков кем-то вроде бесстрашных рыцарей. Но, к сожалению, мало кто знает, что это была достаточно серьезная организация, в которой были определенные звания. На первый взгляд, это кажется нехарактерным явлением в Средневековье. Тогда также существовали казачьи чины и звания, которые можно сопоставить с аналогами в армии РФ. В казачестве получаемые звания и возлагаемые права выполнялись

Погоны галунные, с просветами и кантами крапового цвета носятся на парадной форме одежды и по разрешению войскового атамана на повседневной форме одежды. Погоны суконные защитного цвета носятся на повседневной и полевой форме одежды. Погоны суконные крапового цвета носятся на парадной и повседневной форме одежды. Нашивные погоны носятся на шинелях, бекешах, кителях, мундирах высших чинов на парадной и повседневной формах одежды, для остальных чинов на полевой

Общие положения 1.Право ношения формы одежды казаками, членам СКС, как исторически сложившегося национального костюма предоставляется в соответствии с п.3.4 Устава Общероссийской Общественной организации Союз казаков СКР. 2.Казачья форма одежды носится строго в соответствии с Настоящими правилами. Предметы формы одежды должны отвечать установленным описаниям, быть тщательно подогнанными и содержаться в безупречном состоянии. 3.Казачья форма одежды устанавливается

О форме одежды и знаках различия кадетов общеобразовательных организаций - казачьих кадетских корпусов МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 21 октября 2013 года N 1169 О форме одежды и знаках различия кадетов общеобразовательных организаций - казачьих кадетских корпусов В соответствии с подпунктами а и б пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 20 апреля 2013 года N 366 О форме одежды и знаках различия кадетов общеобразовательных

О форме одежды и знаках различия по чинам членов окружных отдельских казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, но не входящих в состав войсковых казачьих обществ МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 22 апреля 2010 года N 180 О форме одежды и знаках различия по чинам членов окружных отдельских казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, но не входящих

Об утверждении Порядка ношения формы одежды членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 22 апреля 2010 года N 181 Об утверждении Порядка ношения формы одежды членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 9 февраля 2010 года N 171 О форме

Об утверждении Описания предметов формы одежды, знаков различия членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации с изменениями на 23 мая 2011 года МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 22 апреля 2010 года N 182 Об утверждении Описания предметов формы одежды, знаков различия членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации с изменениями на 23 мая 2011

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР,

в 22-й день Февраля и 27 день Октября сего года, Высочайше повелеть соизволил

1. Генералам, Штаб и Обер-офицерам и нижним чинам всех казачьих войск, кроме Кавказских, и кроме гвардейских казачьих частей, а равно гражданским чиновникам, состоящим на службе в казачьих войсках и в областных правлениях и управлениях на службе Кубанской и Терской областей, поименованным в 1-8 статьях прилагаемого списка приложение 1 иметь форму обмундирования по прилагаемым при сем

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР,

в 22-й день Февраля и 27 день Октября сего года, Высочайше повелеть соизволил

1. Генералам, Штаб и Обер-офицерам и нижним чинам всех казачьих войск, кроме Кавказских, и кроме гвардейских казачьих частей, а равно гражданским чиновникам, состоящим на службе в казачьих войсках и в областных правлениях и управлениях на службе Кубанской и Терской областей, поименованным в 1-8 статьях прилагаемого списка приложение 1 иметь форму обмундирования по прилагаемым при сем

Форма Забайкальского войскового казачьего общества Парадная форма Забайкальского войскового казачьего общества Полевая форма одежды членов Кубанского войскового казачьего общества Шевроны Казачьи погоны Казачий погон Забайкальского казачьего войска желто-оранжевого цвета просветы и канты, приборный металл золото, пуговицы серебристого цвета, с изображением герба Забайкальского

Забайкальское казачество Смирнов Николай Николаевич

1. Казаки - кто они?

1. Казаки - кто они?

Само слово «казак» тюркского происхождения, что означает «удалец», «вольный человек».

Это определение наиболее верно отражает смысл понятия «казак», хотя у разных народов существовало много вариантов его трактовки. Спор между историками о происхождении слова «казак», как и вообще - кто такие казаки, - остается нерешенным.

В трудах многих старых российских ученых существовала непоколебимая уверенность, что казаки - это часть славя некого народа, его особая ветвь. Другие отождествляют казаков с кочевыми народами индоиранской расы, пришедшими из Азии, где они жили в верховьях Енисея и на востоке от озера Байкал, доходя на западе до реки Ангары.

Встречаются работы, где казаков считают потомками нескольких южных приазовских и причерноморских племен, которые, породнившись между собой, и образовали особую народность - казаков.

Есть и такие, которые прародиной казачества считают Северный Кавказ.

Спорить можно много, но ясно одно, что каково бы ни было происхождение слова «казак», в конечном итоге носителем его стал русский человек со своим языком, обычаями и культурой. Как получилось, что многочисленные южные племена, носившие название кос-саки (ка-сака), меото-кайсары, аланы-асы, танаиты, азиаты хакасы, хасаки, кай-саки и т. д., явившиеся прародителями казаков, по мнению некоторых ученых, заговорили на русском языке, переняли русскую культуру, обычаи, бесследно растворились во всем русском, оставив лишь незначительные признаки своего существования?

Очевидно, что мощная волна русов, захлестнувшая юг, значительно превосходила местные племена, поглотила их, отчего стало преобладать все русское.

Кроме того, часть огромных южных пространств вообще не была никем заселена, так что переселившимся на эти земли русским некого было ассимилировать, и они полностью жили по своим обычаям, законам, сохраняя все признаки национальной культуры, но изменив их в соответствии с условиями существования.

Без сомнения, что переселенцы, общаясь с кочевниками, переняли часть их культуры, обычаев, породнились с местными племенами, вобрав в себя некоторые их внешние признаки, но корни остались русские. Подтверждением этому могут служить забайкальские казаки.

Современным казакам надо гордиться своим славянским происхождением, а не искать прародину в Скифии, Азии или на Кавказе.

Таким образом, можно предположить, что казаки - это уникальное славянское народонаселение, образованное за пределами Руси и в условиях, от нее не зависимых.

Покидая по различным обстоятельствам свою родину, русские люди селились на никем не занятых землях в бескрайних южных степях вне пределов Руси, где опасность грозила им со всех сторон. Отражая нападения кочевников на свои селения, казаки сами совершали набеги, экспедиции и походы в неизведанные земли. Война становилась для этих людей профессией, формировала характер и своеобразный быт.

«Существование казаков, как пограничного воинственного народонаселения, было естественно и необходимо по географическому положению Древней Руси, по открытости ее границ», - писал историк С.М. Соловьев. Характеризуя государственное значение казаков, он отмечал, что «на всех границах долженствовали быть и действительно были казаки, в особенности на тех границах, где никто не смел селиться, не имея характера воина, готового всегда отражать, сторожить врага. Граница запаслась казаками».

По своей организации казачья община являлась одновременно хозяйственной и военной. Во главе ее управления стоял круг, то есть собрание всех казаков. Кругу принадлежала распорядительная и высшая судебная власть. Для исполнительной деятельности круг выбирал войскового старшину - атамана, его помощника - есаула, войскового подьячего (писаря) для письменных дел.

Исполнитель воли казачьего круга в мирное время, атаман обладал неограниченной властью во время войны или похода. В то время в атаманы выбирались казаки прежде всего по своим деловым качествам, а не по имущественному положению, как стало значительно позднее. К атаману предъявлялись высокие требования: личная храбрость и смелость в бою, умение грамотно командовать отрядом в походе, знание военного дела, сильных и слабых сторон противника; обладание твердой волей и умением увлечь людей для достижения поставленной цели. Атаман должен быть хорошим администратором в мирные дни, заботиться о казаках, понимать их. При выборе атамана учитывался его ум, способность правильно оценивать обстановку и принимать решение. Случайных людей в атаманы не избирали - только тех, которых хорошо знали и кому казаки могли доверить свои жизни.

В мирное время казаки занимались скотоводством, охотой и рыболовством. Земледелие у них не поощрялось, так как считалось, что земля закрепощает людей, требует постоянства и покоя, да и непрекращающиеся набеги степных кочевников делали это занятие невозможным. Хлеб казаки получали из царской казны или у русских купцов в обмен на рыбу, пушнину или добытые в походах товары.

Очаговый характер расселения, большое удаление друг от друга не позволяли казачьим общинам поддерживать тесные связи между собой. Со временем, когда поток русских переселенцев на свободные пограничные земли увеличился, выросло и число казаков, активизировалась их военная деятельность, назрела необходимость для объединения разобщенных казачьих общин в войско с общим кругом и выборными атаманами.

Превратившись в грозную силу, казачьи войска в XV–XVII веках не раз предпринимали военные походы в Крым, к побережью Черного и Каспийского морей, отваживались на открытую борьбу с татарским и турецким войском, добирались даже до далекой Персии.

Вооружены были казаки саблями, пиками, легким огнестрельным оружием (карабины, пистолеты, мушкеты), была у них и артиллерия.

Характерной особенностью их тактики в наступлении являлись внезапные и дерзкие набеги, применение засад и «поисков». В обороне казаки опирались на созданные ими укрепленные городки, засеки, обозы. Широко использовали водные пути, для чего имели большие лодки, вмещавшие 50–70 человек, необходимые запасы воды, продовольствия и вооружения. Казаки имели свой кодекс чести и, тесно связанные общинными интересами, являлись монолитной, дружной, управляемой военной организацией, способной малыми силами достичь больших результатов. Так, например, запорожские казаки в 1614 году уничтожили 26 судов турецкого флота непосредственно у берегов Турции, у мыса Трапезунд (Трабзон), а донские казаки в 1637 году взяли мощную турецкую крепость Азов.

Казачьи общины, преобразованные в войско, получали наименование по территориальному признаку. За войском закреплялась земля, которая передавалась в пользование казачьим станицам. До 1719 года казачьи общины находились в ведении Приказов (Разрядного, Сибирского, Посольского и т. д.), а с 1721 года перешли в подчинение Военной коллегии.

Выборность атаманов и старшин постепенно ликвидировалась, они стали назначаться. Так появились наказные атаманы, т. е. назначенные правительством.

Отношение Русского правительства к казакам не было однозначным. С одной стороны, бояре и помещики не могли мириться с бегством своих крепостных, а с другой - правительству было выгодно иметь на границе государства казаков, войска которых сражались с общим врагом. При этом особых материальных издержек, как на регулярное войско, правительство не несло, а границы охранялись. Казачьи общины до определенной поры были признаны, и Москва не раз обращалась к ним за помощью в отражении нападений многочисленных врагов, сопровождения по степным просторам русских послов.

По отношению к правительству казаки разделялись на служилых и вольных. Первые официально считались подданными русского царя и обязаны были выполнять его приказы. Из числа этих казаков комплектовались гарнизоны пограничных городов и крепостей, пешие и конные полки. За службу получали денежное и хлебное жалованье по твердым окладам, обеспечивались порохом и свинцом. Служили они под началом «голов», назначаемых Разрядным приказом.

Вторые - не считались царскими подданными и не были обязаны служить по его приказу. В походах они участвовали по доброй воле и на определенных условиях. Свобода и независимость были для них превыше всего.

Царское правительство пользовалось услугами своих бывших подданных, но относилось к ним с недоверием. Не связанные присягой, вольные казаки не брезговали «разбойным» промыслом, нападая на иностранных и русских купцов, посольские караваны, что приносило правительству немало неприятностей. Были случаи, когда царь, не желая обострения внешнеполитических отношений с сопредельными государствами, приказывал публично казнить одного или нескольких «воровских людей». Так называли вольных казаков в XVI веке. Попытки царского правительства покончить с казацкой вольницей до 80-х годов XVI века не давали решающих результатов. По мере расширения границ государства и смещения пограничных линий на территорию их обитания вольные казаки уходили в Заволжье, на Яик, Кубань и Терек.

Из книги Детский мир императорских резиденций. Быт монархов и их окружение автора Зимин Игорь ВикторовичКамер-казаки Первых лиц Российской империи «по должности» окружали телохранители. При этом плотность кольца личной охраны менялась в зависимости от сложности внутриполитической ситуации в стране. Охраной царя занимались разные подразделения государственной охраны,

Из книги Великие советские фильмы автора Соколова Людмила АнатольевнаКубанские казаки (1949) Режиссер Иван ПырьевСценарист Николай ПогодинОператор Валентин ПавловКомпозитор Исаак ДунаевскийВ главных ролях:Марина Ладынина - Галина ПересветоваСергей Лукьянов - Гордей ВоронАлександр Хвыля - КореньВладимир Володин - завхоз

Из книги Хроники разрушенного берега автора Кречмар Михаил АрсеньевичОстров Завьялова. Казаки Дизель неторопливо постукивал. Серая, казалось бы, почти шершавая, как бугристая кожа слона, волна колыхала поплавок катера на теле Охотского моря. Вадим сидел на крыше каюты и наслаждался чистым морским ветерком, из которого исчезли все

Из книги Азовское сидение. Героическая оборона Азова в 1637-1642 г автора Венков Андрей ВадимовичГлава 1. Донские казаки, Москва и Азов в «Смутное время» Город Азов и его окрестности на протяжении веков, если не тысячелетий, были северным форпостом Средиземноморского бассейна. По мере того, как в Восточном Средиземноморье менялся хозяин, менялась власть и в Азове, а

Из книги Уроки украинского. От Майдана до Востока автора Ахмедова Марина МагомеднебиевнаГлава 3. Казаки захватывают Азов Сама жизнь ставила перед донскими казаками необходимость выбора. Бесконечно разбойничать невозможно. Сообщество разрастается, становится предельно опасным. Потенциальные жертвы начинают обходить эту опасную зону десятой дорогой. На что

Из книги Въездное & (Не)Выездное автора Губин ДмитрийГлава 4. Казаки в Азове Взятие Азова и перенос туда столицы не принесли сразу ожидаемых результатов. Город был разрушен, разграблен. Зная, что туркам и татарам в настоящее время не до Азова, донцы расслабились. Побывавший в Азове астраханский татарин рассказывал, что

Из книги Легенды Львова. Том 1 автора Винничук Юрий ПавловичГлава 8. Судьба Азова. Казаки временно оставляют город Итак, в ночь с 25 на 26 сентября турки ушли.По расспросу первых языков выходило, что у турок и татар побито 20 тысяч человек. 2 октября с этими сведениями отправился в Москву со станицей сам Наум Васильев.9 октября вышли

Из книги Забайкальское казачество автора Смирнов Николай НиколаевичШахтеры и казаки К штабу ополчения в Антраците Луганской области бесперебойно тянутся горожане. Сюда приходят пенсионерки узнать - когда будут бомбить. Сюда свозят нарушителей и пьяных. Воров и мародеров. Начальник штаба - местный казак Андрей - курит под деревом.

Из книги автора#Россия #Ростов-на-Дону Казаки и гопники Теги: Казаки, суши и «Маргарита». – Гопники, Nike и аутентичность. – Документальное кино, любовь и мат как лингвистический транспорт. Казаки в Ростове-на-Дону – хмельные, с иконами, с толстозадыми бабами – смотрят на тебя начиная с

Из книги автораКак казаки взяли Высокий замок В нижней части Стрыйского парка неподалёку от озерца протекает небольшой ручеёк с необычайно чистой водой. У этого ручейка своя интересная история.Когда в 1649 году казаки осадили Львов, гетман Хмельницкий дал приказ штурмовать в первую

Из книги автора1. Казаки - кто они? Само слово «казак» тюркского происхождения, что означает «удалец», «вольный человек».Это определение наиболее верно отражает смысл понятия «казак», хотя у разных народов существовало много вариантов его трактовки. Спор между историками о

Из книги автора2. Из крестьян в казаки Одной из существенных особенностей Забайкальского казачьего войска и было то, что социальная его основа состояла из крестьян. Потомственные казаки составляли явное меньшинство. Благодаря тому, что тысячи крестьян со своими семьями переселились в

Из книги автораЗабайкальские казаки на Кавказском фронте в 1916 году Весной для содействия кавалерийскому экспедиционному корпусу, продвигавшемуся на Керманшах-Багдадском направлении, русское командование предприняло силами Ван-Азербайджанского отряда наступление на Мосул. Город

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО (ЗКВ) (1851-1918), иррегулярное воинское образование, сформированное с целью усиления военного потенциала России, присоединения территорий, расположенных по Амуру и в Приморье на основании проекта, разработанного вост.-сиб. генерал-губернатором Н.Н.Муравьевым-Амурским . Утверждено Положением о ЗКВ, подписанным царем Николаем I 17.3.1851. Ко времени образования ЗКВ казаки Заб. входили в состав Заб. городового полка, станиц Верхнеудинского и Нерчинского у., Цурухайтуевского и Харацайского пограничных отделений, Тунгусского и Бур. казачьих полков. Из этих подразделений было образовано конное войско: 3 конные (по 2 полка) бригады. Позже на основании правительственного распоряжения об обращении крестьян Нерчинских заводов в казаки и образовании пешего войска было создано 3 пешие (по 4 батальона) бригады.

В пешее войско вошли крестьяне Верхнеудинского у. и Нерчинского горного округа (горных з-дов), станичные и городовые и частично пограничные казаки. Сформированы 2 конно-артиллерийские батареи в составе 12 орудий. Летом 1851 в ЗКВ состояло 48 169 казаков, из них 20 410 конных и 27 759 пеших (после реформ 1897-1906 пешие батальоны были расформированы). Позже состав ЗКВ увеличился: в конном войске — 21 тыс. чел., в пешем — более 30 тыс. Первая конная бригада состояла из рус. казаков, живших вдоль по Селенгинской границе от Ключевского караула до Акшинской крепости. Здесь базировались 1-й и 2-й конные полки. Штаб бригады находился в ст-це Кударинской. Из рус. казаков, живших на Акшинской границе по рр. Онону, Аргуни, Шилке от Акши до ст-цы Горбиченской, состояла 2-я конная бригада. На этом участке располагались 3-й и 4-й конные полки. Штаб бригады находился в ст-це Новоцурухайтуевской. Казаки-буряты, проживавшие позади пограничной линии по рр. Селенге, Чикою, Хилку и др., составляли 3-ю конную бригаду. Штаб находился в Селенгинске. Три пешие бригады состояли из бывших горнозаводских крестьян, проживавших между Аргунью, Шилкой и нижним течением Онона. Штаб 1-й пешей бригады — д. Олочинская; штаб 2-й пешей бригады — с. Шелопугинское; штаб 3-й пешей бригады — с. Бянкинское. В рус. конных бригадах было от 5 до 6 тыс. казаков, в бур. конной — 10 тыс., в пеших бригадах — по 10 тыс. чел. Делами ЗКВ ведало особое казачье отделение при Гл. упр. Вост. Сиб. в г. Иркутске. Общее руководство принадлежало вост.-сиб. генерал-губернатору, подчинявшемуся военному министру. В связи с образованием ЗКВ 11.7.1851 была учреждена Забайкальская область с центром в Чите.

Обязанности наказного (назначенного царем) атамана ЗКВ возлагались на военного губернатора. С 23.10.1851 их стал выполнять генерал-майор П.И.Запольский . Летом 1852 состоялся 1-й смотр ЗКВ, к-рый продемонстрировал успехи в его формировании. В дек. 1852 особой грамотой, подписанной Николаем I, 4 конным полкам и 12 пешим батальонам ЗКВ были пожалованы знамена. В 1872 территориально ЗКВ было разделено на 3 военных отдела, в 1898 был создан 4-й. В 1916 в них насчитывалось 516 войсковых поселений, объединенных в 63 станицы. Первый военный отдел (центр г. Троицкоcавск) выставлял 1, 2 и 3-й Верхнеудинские конные полки; 2-й военный отдел (центр г. Чита) — 1-й и 2-й Чит. полки; 3-й военный отдел (центр г. Нерчинск) — 1-й и 2-й Нерчинские полки; 4-й военный отдел (центр с. Нерчинский Завод) — 1-й и 2-й Аргунские полки. Военными отделами управляли также атаманы, к-рых назначал наказной атаман. Станицами и поселками управляли соответственно станичные и поселковые атаманы, избираемые жителями этих населенных пунктов с последующим утверждением их атаманами военных отделов. ЗКВ имело собственное судопроизводство, системы здравоохранения, образования, торговли и др., а также правоохранительные структуры, подчинявшиеся непосредственно наказному атаману ЗКВ.

Казаки, зачисленные на службу в ЗКВ, как и раньше, охраняли границы с Китаем и Монголией; несли внутреннюю службу: конвоировали арестантские партии, охраняли гос., военные объекты, исполняли др. полицейские функции; сопровождали дипломатические, торговые, научные и иные миссии и экспедиции за границу — ЗКВ участвовали в экспедициях ученых Н.М.Пржевальского , П.К.Козлова , П.А.Кропоткина , Г.Н.Потанина и др.; охраняли рус. консула в Пекине, Маймачене и Урге. Казаки ЗКВ участвовали в Вост. (Крымской) войне 1853-56, рус.-турецкой войне 1877-78, в войне с Китаем 1900-01 (см. Китайский поход ), рус.-япон. войне 1904-05 и 1-й мировой войне 1914-18. В 1917 в ЗКВ насчитывалось ок. 100 полных Георгиевских кавалеров из числа рядовых и ок. 50 офицеров, награжденных орденом Св. Георгия и золотым Георгиевским оружием — самыми почетными военными наградами России. Ок. 10 тыс. заб. казаков имели георгиевские медали и кресты разных степеней. В 1903 ЗКВ получило войсковое знамя. Первый Чит. и 1-й Верхнеудинский полки получили Георгиевские знаменами с надписью «За отличие в войне с Японией в 1904 и 1905». За военные отличия в кит. походе и рус.-япон. войне отдельные части ЗКВ получили знаки отличия на головные уборы: «За отличия против китайцев в 1900» — 4-й и 6-й пешие батальоны, 4-я и 5-я сотни 1-го Верхнеудинского полка, 2-я Заб. казачья батарея; «За отличие в Сев. Маньчжурии в 1900» — 3-й Верхнеудинский полк; «За Бейцан и Пекин в 1900» — 3-я сотня 1-го Чит. полка, «За поход в Корею в 1904 и 1905» — 1-й Нерчинский полк; «За отличие в войну с Японией в 1904 и 1905» — 1-я, 3-я и 4-я Заб. батареи, 2-й Верхнеудинский, 2-й Чит., 1-й и 2-й Аргунские полки. Георгиевскими серебряными трубами были награждены 1-я и 2-я сотни 1-го Нерчинского полка — 4 с надписью «За Эюр, Хинган и Цицикар в 1900»; 1, 2, 4-й сотням 1-го Аргунского полка — 6 «За отличие в Сев. Маньчжурии»; 6-й сотне 1-го Верхнеудинского полка — 2 «За Тяньцзинь и Пекин в 1900»; 1-й Заб. казачьей батарее — 2 «За Шахэ и Мукден в 1900»; 2-й Заб. батарее — 2 «За Бейдалинский перевал с 16 по 23 февр. 1905»; 4-й сотне 1-го Верхнеудинского полка — 2 «За Порт-Артур в 1904».

Неравные социально-экономические условия проживания, несоизмеримые с предоставленными льготами тяготы казачьей службы, а также активная работа политических партий, в первую очередь большевиков, способствовали тому, что часть казачьего войска не только подавляла рев. движение 1905-07, часть участвовала в нем. Это привело к репрессиям со стороны правительства. После февр. 1917 в ЗКВ произошел раскол. Часть казаков 3-го и 4-го военных отделов, потомки горнозаводских крестьян, потребовали ликвидации ЗКВ и казачества как сословия. Казаки 1-го и 2-го военных отделов, так называемые «караульцы», поддержали походного атамана ЗКВ подъесаула Г.М.Семенова . Семенов на 2-м Войсковом круге в авг. 1917 выступил за сохранение ЗКВ и впоследствии из добровольцев сформировал Особый маньчжурский отряд для борьбы с Сов. вл. После установления Сов. вл. в Чите с помощью казаков-фронтовиков 2-го Чит. полка в марте 1918 ЗКВ как гос. структура прежнего строя было ликвидировано. Восстановлено в полном объеме после падения Сов. вл. в сент. 1918. В авг. 1917 впервые за всю историю ЗКВ избрало войскового атамана, к-рым стал полковник В. В. Зимин, в июне 1919 его сменил Г. М. Семенов. В окт. 1920, после окончательного установления Сов. вл. в Заб., ЗКВ было вторично ликвидировано. Ушедшие в эмиграцию заб. казаки под руководством Семенова самоорганизовались по территориальному признаку. Ими было образовано 20 станиц во Внутренней Монголии, Маньчжурии и вдоль КВЖД.

Была воссоздана структура ЗКВ с выборным войсковым атаманом, правлением, почетными судьями и т.п. Организованы учебные заведения, больницы и др. учреждения. В этом состоянии ЗКВ просуществовало до вступления Кр. Армии в Сев. Китай в авг. 1945 и было ликвидировано Сов. вл. Казаки были большей частью репрессированы под предлогом возмездия за сотрудничество с Японией и «измену Родине». За редким исключением казаки ЗКВ в Маньчжурии в годы ВОВ в основной своей массе занимали патриотическую позицию. Так, сформированные японцами из молодых заб. казаков-эмигрантов части в авг. 1945 отказались вступить в бой с Красной Армией. За это они частично были уничтожены, частично расформированы японцами. Некоторая часть заб. казаков, избежав сов. и япон. репрессий, эмигрировала в третьи страны, незначительное количество в 1960-е вернулось в СССР, в основном в целинные районы Казахстана. 16.11.1991 войсковой учредительный круг положил начало формированию казачьих общин на традиционных территориях ЗКВ. Была создана общественная организация «Забайкальское казачье войско». Первым атаманом ЗКВ (общественной организации) избран подполковник Г. В. Кочетов, в 1993 — подполковник А.В. Богданов (переизбирался в 1997 и в 2000). С 1993 начинают решаться вопросы правового, кадрового, хоз.-экономического становления заб. казачества. Стали отрабатываться различные формы взаимодействия с СибВО (ЗабВО) (сборы и слеты с казачатами, учебные стрельбы, комплектование воинских частей казаками и др.). В новом пос. Сенькина Падь на границе размещены казаки-переселенцы из Казахстана. В 1997 вышел президентский указ «Об утверждении Устава ЗКВ», позволивший активизировать работу по вхождению указанного общества в систему гос. устройства, а заб. казачества — в структуру госслужбы на профессиональной основе. 1.11.2000 утверждены эскизные проекты войскового герба, нагрудного знака и знамени (см. Знамена Забайкальского казачьего войска ). Они сохраняют историческую символику заб. казачества и учитывают его современное состояние, а также новые геральдические требования.

Ист.: РГВИА, ф. 2007; ГАЧО, ф. 30.

Лит.: Казачьи войска: Справочник / Под ред. В. К. Шенка. — СПб., 1912; Васильев А. П. Заб. казаки. Исторический очерк. — Чита, 1916; Смирнов Н. Н. Слово о заб. казаках: Ист. очерк-хроника. — Волгоград, 1994; Заб. казачество: история, традиции, перспективы развития: Материалы региональной научно-практической конференции. — Чита, 2000.

В ноябре 1905 года казаки участвуют во всех крупных собраниях солдат Читинского гарнизона и рабочих читинских железнодорожных мастерских. В совете солдатских и казачьих депутатов РСДРП, избранном на собрании 22 ноября, работали такие известные казаки, как Ц. Ранжуров, К. Белоглазов, А. Беломестнов, Г. Гантимуров, П. Селяев, А. Лопатин, К. Пешков, М. Козулин, К. Рюмкин, И. Перевалов, А. Простокишин, М. Братеньков, Г. Шишкин.

Третья часть забайкальских станиц выступает с требованиями политического характера, используя митинги и так называемые «революционные переговоры». Для них характерны призывы созвать Учредительное собрание, уравнять казачье сословие с другими в отбывании воинской повинности, сократить срок действительной армейской службы, ввести подоходный налог, уничтожить винную монополию, захватить земли кабинета его Величества и изгнать царских чиновников.

Хорошее, как известно, забывается скорее. Народ помнил о казаках все-таки больше как о «нагаечниках», «лампасочниках», помогавшим душить свободу. Поэтому о ликвидации казачества как сословия мечтали и большевики, и эсеры, и даже кадеты. Но первым приложило к этому руку Временное правительство после Февральской революции 1917 года.

Под нажимом военного министра А. Гучкова 17 апреля в Чите состоялся Первый съезд казаков Забайкальской области. Делегаты на него не избираются, а только посылаются представители станиц и тыловых казачьих частей. Фронтовиков оставляют в стороне, опасаясь их явного сопротивления, ведь на повестке дня съезда стоял вопрос о ликвидации казачьего сословия. Фактически съездом объявляют казачью секцию Первого съезда сельского населения.

Всеми делегатами (при незначительном числе воздержавшихся) принимается резолюция: «Казачье сословие, как пережиток старины и следствия существования постоянных армий, должно быть уничтожено и сравнено со всеми свободными гражданами России».

Съезд предложил упразднить должность наказного атамана, образовать уездные земства, но на первый период войны государство должно обеспечивать казаков оружием, лошадьми и обмундированием.

В забайкальских станицах к решению съезда относятся неоднозначно. Одни одобряют, другие выступают против. Ярко выраженными противниками ликвидации казачьего сословия становятся Сретенская и Верхнеудинская станицы

. Забайкальские казаки разделяются на «граждан» и «казаков». К первым, разумеется, тяготеют бедные и средние слои, ко вторым – более зажиточные и часть средних.

Такое деление не могло не сказаться потом, в период гражданской войны, поставившей казаков перед мучительным выбором: за какую власть проливать кровь?

В августе 1917 года в Чите состоится второй областной Казачий съезд, подготовленный есаулом Г. Семеновым, генералом И. Шильниковым и кадетом С. Таскиным. Он отменяет решение Первого съезда, восстанавливает казачье сословие. Забайкальское казачье войско вступает в Союз казачьих войск России.

После установления Власти Советов в марте – апреле 1918 года состоится Третий казачий съезд. Большинство делегатов голосуют за ликвидацию казачьего сословия. Но спустя пять месяцев власть в Забайкалье захватывает есаул Г. Семенов

(в период гражданской войны генерал- лейтенант, атаман Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих войск) и своим приказом восстанавливает в станицах атаманов и казачьи правления.

Летят над Аргунью

Проклятья и стоны

И красною пеной

Вскипает волна

Разрублены шашкой

Судьба и погоны.

Казацкая доля –

Чужая война.

Сыны на отцов,

Брат на кровного брата,

И шашка – острее,

И пуля – точней,

Но всем уготовлена

Страшная плата-

Вселенское горе родных матерей.

Прощай, атаман,

Мы устали от сечи,

И кони устали по крови скакать.

Мерцают в церквах погребальные свечи,

И нас по приказу

Спешат проклинать.

Мы тоже сражались

За счастье и волю.

Казачья Отчизна – едина для всех.

Пробита душа вековечною болью:

Простит ли она обоюдный наш грех.

Закатное солнце маньчжурской границы.

Под кровом чужбины судьба умирать.

Господь, помоги нам в родимых станицах

С последним поклоном еще побывать.

А волны Аргуни отчаянно бьются,

И ветер степной закусил удила.

Не дети, так внуки

Однажды вернуться.

Даурия – наша родная земля.

В годы существования Дальневосточной республики принимается Конституция, одна из статей которой отменяет «сословные деления граждан, сословные преимущества и привилегии» и, таким образом, автоматически ликвидирует казачье сословие. Но все-таки борьбу за то, быть ему или не быть, завершает советская власть.

Несмотря на то, что Советы изначально не являются инициаторами расказачивания, они как органы власти играют решающую роль в ликвидации, а точнее, уничтожении казачества.

24 января 1919 года Оргбюро ЦК РКП(б) принимает циркулярное письмо по отношению к казачеству, а через пять дней после этого Я. Свердлов подписывает директиву, которую историки называют «страшной директивой». Вот строка из нее: «Провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем казакам».

Так росчерком пера одного человека на эшафот и в ссылку посылается более двух миллионов человек (около 125000 –казнены), среди них женщины, дети, старики.

В большей степени страдают казаки Дона и Кубани. В Забайкалье репрессии начинаются в 1921 году. Немало казаков уходят за Аргунь и селится на китайской стороне в районе так называемого Трехречья: Хулу, Дербула и Гана. Места здесь не обжитые. Поначалу несчастные эмигранты строят землянки, надеясь на быстрое возвращение на родную землю. Но идут годы, власть в России не меняется, приходится обживаться основательно. Однако спокойно жить не дают. Казаки постоянно подвергаются набегам и грабежам с советского берега.

Казачество как сословие ликвидируется, но мысль о возрождении в казачьем народе не умирает.

Предыдущая статья: Чему равна скорость света Следующая статья: Углерод — характеристика элемента и химические свойства