Известные японские хокку. Японские трёхстишия хокку

Первые японские стихи, позднее получившие название хайку, появились еще в XIV веке. Сначала они были частью другой поэтической формы, но выделились в самостоятельный жанр благодаря творческой деятельности знаменитого поэта Мацуо Басе, которого японская поэзия признает как лучшего мастера японских трехстиший. А как научиться писать собственные стихи в классическом японском стиле, вы узнаете далее.

Что такое хайку?

Хайку представляет собой традиционную японскую стихотворную форму, состоящую из трех силлабических блоков, первый и третий из которых содержат по пять слогов, а второй - семь, то есть в целом эти японские стихи состоят из семнадцати слогов. Иначе их структуру можно записать как 5-7-5. При силлабическом стихосложении ударения не важны, рифма также отсутствует - имеет значение только количество слогов.

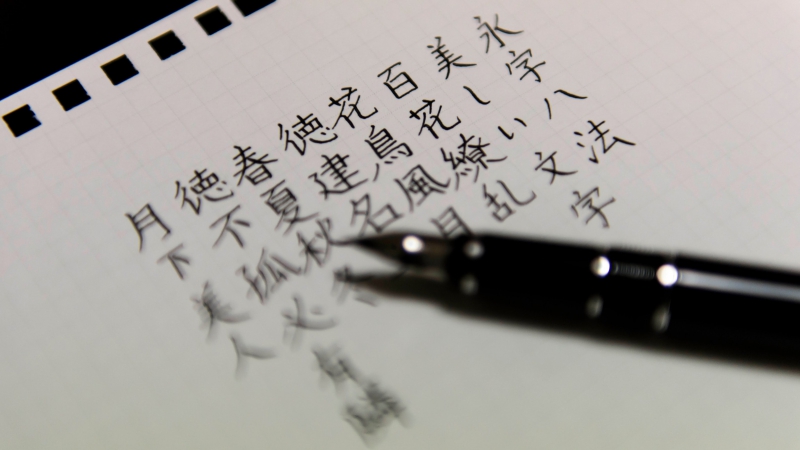

В оригинале японские хайку записываются одной строкой (одним столбцом из иероглифов). Но в переводе на русский и другие языки, как правило, европейские, было принято записывать данные японские стихи в виде трех строчек, каждая из которых соответствует отдельному силлабическому блоку, то есть первая строка трехстишия состоит из пяти слогов, вторая - из семи, третья - из пяти.

Маленький краб

Побежал по ноге.

Чистая вода.

Мацуо Басе

По смысловому содержанию японские стихи с помощью различных средств изображают природные явления и образы, неразрывно связанные с человеческой жизнью, подчеркивая единство природы и человека.

Чем хайку отличается от хокку?

Наверное, вас могло привести в замешательство то, что некоторые японские стихи также называют хокку, но для этой путаницы существует свое объяснение.

Изначально словом «хокку» обозначали первую строфу рэнга - одного из множества жанров, которые насчитывает старинная японская поэзия. Его можно было назвать поэтическим диалогом, или даже полилогом, поскольку очень часто его писали два поэта или больше. Буквально рэнга означает «нанизывание строф».

Первая строфа рэнги пишется из семнадцати слогов по схеме 5-7-5 - это и есть хокку. Затем идет вторая строфа из четырнадцати слогов - 7-7. Третья и четвертая строфы, а также все последующие повторяют этот шаблон, то есть схема рэнги выглядит как 5-7-5-7-7-5-7-5-7-7-…5-7-5-7-7. Количество строф принципиально не ограничивается.

Если выделить из рэнги первую и вторую строфы (5-7-5-7-7), то получим еще одну популярную поэтическую форму, в которой до сих пор пишут японские стихи - она состоит из тридцати одного слога и называется танка. В переводах на европейские языки танка записывают в виде пятистишия.

Позднее хокку выделилось в самостоятельный жанр, поскольку японские поэты стали писать эти стихи вне рамок рэнги. А чтобы различать самостоятельные японские трехстишия и самую первую строфу рэнги, в XXI веке японский поэт Масаока Сики предложил использовать для первых термин «хайку». Именно так подобные трехстишия и называют теперь сами японцы.

Японские трехстишия: формальные элементы

Как мы уже выяснили, если записать оригинальные японские хайку, как трехстишия, то в каждой строке будет представлен один силлабический блок, по пять, семь и пять слогов соответственно. В русском языке неукоснительно соблюдать это правило не представляется возможным, потому что длина слов здесь отличается от длины слов в японском.

Поэтому было решено, что русские стихи по структуре могут отличаться от схемы 5-7-5, но длина каждой строки не должна превышать десять слогов, а одна из строк должна быть длиннее, чем все остальные.

Ты улыбнулась.

С медленной льдины вдали

Птица взлетает.

Андрей Шляхов

Важным элементом являются киго - так называемые сезонные слова. Их функция заключается в том, чтобы обозначить время года или период времени, в момент которого происходит действие, описанное в стихотворении. Такое слово либо прямо называет сезон года, например, «летнее утро», либо обозначает связанное с этим сезоном событие, по которому читатель сразу может догадаться, какой период времени изображается в стихотворении.

В японском языке существуют свои киго, указывающие на природные и культурные достопримечательности Японии , а у нас такими словами могут быть, например, «первые подснежники» - это весна, «первый звонок» - осень, первое сентября и т. д.

Хоть и нет дождя,

В день посадки бамбука —

Плащ и зонт.

Мацуо Басе

Вторая составляющая, которая характеризует японские стихи - кирэдзи , или так называемое режущее слово. Аналогов ему в других языках попросту не существует, поэтому при переводе стихов на русский язык или при написании оригинальных русских трехстиший режущие слова заменяют знаками препинания, выражая их с помощью интонации. Кроме того, все подобные японские трехстишия можно писать со строчной буквы.

Для японских стихотворений характерно понятие двухчастности - деление стихотворения на две части, по двенадцать и пять слогов. В хайку на русском языке тоже нужно соблюдать двухчастность: не писать стихи тремя законченными предложениями, равно как и не записывать их в виде одного предложения. И первая, и вторая части трехстишия должны описывать разное, но быть взаимосвязанными по смыслу между собой.

бабье лето…

над уличным проповедником

смеются дети.

Владислав Васильев

Пишем японские стихи правильно: основные принципы хайку

- Сочинение хайку довольно сильно отличается от написания классических рифмованных стихов . Чтобы писать стихи в японском стиле, нужно научиться использовать минимальное количество слов, но наполненных необходимым смыслом, и отсекать все лишнее. Важно не допускать повторы, тавтологию и однокоренные слова, если возможно. Уметь сказать многое через малое - главный принцип написания японских трехстиший.

- Научитесь передавать смысл, не описывая его буквально. Автор имеет право на недосказанность: его задача - вызвать у читателей определенные чувства и ощущения, а не подробно разжевать их. Читателям нужно самостоятельно домыслить и понять заложенное автором содержание. Но при этом данное содержание должно быть легко доступным для понимания, читатель не должен часами сидеть и разгадывать одно-единственное трехстишие.

Первый летний дождик.

Раскрываю и…

складываю зонт.

Феликс Тамми

- Японские хайку не терпят пафоса и надуманности. Искусство составления трехстиший основывается на искренности, поэтому не сочиняйте того, чего не может произойти на самом деле. Подобная японская поэзия должна быть понятна всем, поэтому не употребляйте при написании сленговые слова и выражения.

- Следует писать хайку лишь в форме настоящего времени, поскольку данные японские стихи изображают только те события, которые только что произошли и были увидены, услышаны или прочувствованы автором.

- Японская поэзия богаче омонимами, чем русская, но и при написании русских трехстиший не стоит упускать возможности использовать игру слов.

Паром отходит,

Рвется душа на ветру…

Прощай и не плачь.

О"Санчес

- Прием, который часто используют японские поэты - это сравнение различных явлений и объектов. Главным условием является использование таких сравнений, которые случаются сами собой и которые не нужно подкреплять сравнительными словами и союзами «как будто», «подобно» и т. д.

замело все пути...

сосед выходит во двор

со своею дорожкой.

Тайша

Надеемся, что наши советы помогут вам овладеть мастерством сочинения хайку. А сейчас предлагаем вам поучиться у лучших и посмотреть следующее видео, где рассматривается японская поэзия, в частности, такие известные японские поэты, как Мацуо Басе, Кобаяси Исса, Еса Бусон и многие другие.

Народ любит и охотно создаёт короткие песни - сжатые поэтические формулы, где нет ни одного лишнего слова. Из народной поэзии эти песни переходят в литературную, продолжают развиваться в ней и дают начало новым поэтическим формам.

Так родились в Японии национальные стихотворные формы: пятистишие - танка и трехстишие - хокку .

Хокку (хайку) - лирическое стихотворение, отличается предельной краткостью и своеобразной поэтикой. Оно изображает жизнь природы и жизнь человека на фоне круговорота времён года.

Японская поэззия является силлабической, т.е. ритмика её основана на чередовании определённого количества слогов. Рифмы нет: звуковая и ритмическая организация трехстишия - предмет большой заботы японских поэтов.

Хокку обладает устойчивым метром. В каждом стихе определённое количество слогов: пять в первом, семь во втором и пять в третьем - всего семнадцать слогов. Это не исключает поэтической вольности, особенно у таких смелых поэтов-новаторов, каким был Мацуо Басё (1644-1694). Он иногда не считался с метром, стремясь достигуть наибольшей поэтической выразительности.

Размеры хокку так малы, что по сравнению с ним европейский сонет кажется большой поэмой. Оно вмещает в себя считанное количество слов, и тем не менее ёмкость его относительно велика. Искусство писать хокку - это прежде всего умение сказать многое в немногих словах.

Краткость роднит хокку с народными пословицами. Некоторые трехстишия получили хождение в народной речи на правах пословиц, как, например, стихотворение Басё:

Слово скажу -

Леденеют губы.

Осенний вихрь!

Как пословица оно означает, что "осторожность иногда заставляет промолчать".

Но чаще всего хокку отличается от пословицы по своим жанровым признакам. Это не назидательное изречение, короткая притча или меткая острота, а поэтическая картина, набросанная одним-двумя штрихами. Задача поэта - заразить читателя лирическим волнением, разбудить его воображение, и для этого не обязательно рисовать картину во всех её деталях.

Чехов писал в одном из своих писем к брату Александру: "... у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звёздочкой мелькало стёклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки или волка..."

Такой способ изображения требует от читателя максимальной активности, втягивает его в творческий процесс, даёт толчок его мысли. Сборник хокку нельзя "пробегать глазами", листая страницу за страницей. Если читатель будет пассивным и недостаточно внимательным, он не воспримет импульса, посланного ему поэтом. Японская поэтика учитывает встречную работу мысли читателя. Так удар смычка и ответное дрожание струны вместе рождают музыку.

Хокку невелико по своим размерам, но это не умаляет того поэтического или философского смысла, который способен придать ему поэт, не ограничивает масштаб его мысли. Однако дать многосторонее изображение и пространно, до конца развить свою мысль в пределах хокку поэт, конечно, не может. В каждом явлении он ищет лишь его кульминационный пункт.

Отдавая предпочтение малому, хокку иногда рисовало и картину большого масштаба:

Бушует морской простор!

Далеко, до острова Садо,

Стелется Млечный Путь.

Это стихотворение Басё - своего рода смотровая щель. Прильнув к ней глазом, мы увидим большое пространство. Перед нами откроется Японское море в ветреную, но ясную осенню ночь: блеск звёзд, белые буруны, а вдали, на краю неба, черный силуэт острова Садо.

Или возьмем другое стихотворение Басё:

На

высокой насыпи - сосны,

А меж ними вишни сквозят, и дворец

В глубине цветущих деревьев...

В трёх строчках - три плана перспективы.

Хокку сродни искусству живописи. Они нередко писались на сюжеты картин и, в свою очередь, вдохновляли художников; подчас они превращались в компонент картины в виде каллиграфически выполненной надписи на ней. Иногда поэты прибегали к способам изображения, родственным искусству живописи. Таково, например, трёхстишие Бусона:

Цветы сурепки вокруг.

На западе гаснет солнце.

Луна на востоке встаёт.

Широкие поля покрыты желтыми цветами сурепки, они кажутся особенно яркими в лучах заката. С огненным шаром заходящего солнца контрастирует восходящая на востоке бледная луна. Поэт не рассказывает нам подробно, какой при этом создается эффект освещения, какие краски на его палитре. Он только предлагает по-новому взглянуть на ту картину, которую каждый видел, может быть, десятки раз... Группировка и выбор живописных деталей - вот в чем основная задача поэта. В колчане у него всего две-три стрелы: ни одна не должна пролететь мимо.

Часто поэт создаёт не зрительные, а звуковые образы. Вой ветра, стрёкот цикад, крики фазана, пение соловья и жаворонка, голос кукушки - каждый звук исполнен особого смысла, рождает определённые настроения и чувства.

Жаворонок поёт,

Звонким ударом в чаще

Вторит ему фазан

Японский поэт не развёртывает перед читателем всей панорамы возможных представлений и ассоциаций, возникающих в связи с данным предметом или явлением. Он только будит мысль читателя, даёт ей определённое направление.

На

голой ветке

Ворон сидит одиноко.

Осенний вечер.

(Басё)

Стихотворение похоже на монохромный рисунок тушью. Ничего лишнего, всё предельно просто. При помощи нескольких умело выбранных деталей создана картина поздней осени. Чувствуется отсутствие ветра, природа словно замерла в грустной неподвижности. Поэтический образ, казалось бы, чуть намечен, но обладает большой ёмкостью и, завораживая, уводит за собой. Кажется, что смотришь в воды реки, дно которой очень глубоко. И в то же время он предельно конкретен. Поэт изобразил реальный пейзаж возле хижины и через него - своё душевное состояние. Не об одиночестве ворона говорит он, а о своём собственном.

Немудрено, что за века своего существования старинные хокку обросли слоями комментариев. Чем богаче подтекст, тем выше поэтическое мастерство хокку. Оно, скорее, показывает, чем подсказывает. Намёк, подсказ, недоговорённость становятся дополнительными средствами поэтической выразительности. Тоскуя об умершем ребёнке, поэт Исса сказал:

Наша

жизнь - росинка

Пусть лишь капелька росы

Наша жизнь - и всё же...

Роса - обычная метафора бренности жизни, так же как вспышка молнии, пена на воде или быстро опадающие цветы вишни. Буддизм учит, что жизнь человека кратка и эфемерна, а потому не имеет особой ценности. Но отцу нелегко смириться с потерей любимого ребёнка. Исса говорит "и всё же..." и кладёт кисть. Но само его молчание становится красноречивей слов.

Вполне понятно, что в хокку есть недоговорённость. Стихотворение состоит всего из трёх стихов. Каждый стих очень короток. Чаще всего в стихе два значащих слова, не считая формальных элементов и восклицательных частиц. Всё лишнее отжимается, отсеивается; не остается ничего, что служит только для украшения. Даже грамматика в хокку особая: грамматических форм немного, и каждая несёт на себе предельную нагрузку, иногда совмещая несколько значений. Средства поэтической речи отбираются крайне скупо: хокку избегает эпитета или метафоры, если может без них обойтись.

Иногда всё хокку целиком - развёрнутая метафора, но её прямое значение обычно скрыто в подтексте.

Из

сердцевины пиона

Медленно выползает пчела...

О, с какой неохотой!

Басё сложил это стихотворение, расставаясь с гостеприимным домом своего друга.

Было бы, однако, ошибкой в каждом хокку искать подобный двойной смысл. Чаще всего хокку - конкретное изображение реального мира, не требующее и не допускающее никакого другого толкования.

"Идеальный", освобождённый от всего грубого пейзаж - так рисовала природу старая классическая поэзия. В хокку поэзия вновь обрела зрение. Человек в хокку не статичен, он дан в движении: вот уличный разносчик бредёт сквозь снежный вихрь, а вот работник вертит мельницу-крупорушку. Та пропасть, которая уже в десятом веке легла между литературной поэзией и народной песней, стала менее широкой. Ворон, долбящий носом улитку на рисовом поле, - образ этот встречается и в хокку, и в народной песне.

Хокку учит искать потаённую красоту в простом, незаметном, повседневном. Прекрасны не только прославленные, много раз воспетые цветы вишен, но и скромные, незаметные на первый взгляд цветы сурепки, пастушьей сумки.

Внимательно вглядись!

Цветы пастушьей сумки

Увидишь под плетнём.

(Басё)

В другом стихотворении Басё лицо рыбака на рссвете напоминает цветущий мак, и оба они одинаково хороши. Красота может поражать, как удар молнии:

Едва-едва я добрёл,

Измученный, до ночлега...

И вдруг - глициний цветы!

(Басё)

Красота может быть глубоко скрыта. Ощущение прекрасного в природе и в жизни человека сродни внезапному постижению истины, извечного начала, которое, согласно буддийскому учению, незримо присутствует во всех явлениях бытия. В хокку мы находим новое переосмысление этой истины - утверждение красоты в незаметном, обыденном:

Пугают их, гонят с полей!

Вспорхнут воробьи и спрячутся

Под защитой чайных кустов.

(Басё)

Дрожат у коня на хвосте

Весенние паутинки...

Харчевня в полуденный час.

(Идзэн)

Некоторые особенности хокку можно понять, только познакомившись с его историей.

С течением времени танка (пятистишие) стала чётко делиться на две строфы: трёхстишие и двустишие. Случалось, что один поэт слагал первую строфу, второй - последующую. Позднее, в двенадцатом веке, появились стихи-цепи, состоящие из чередующихся трёхстиший и двустиший. Эта форма получила название "рэнга" (буквально "нанизанные строфы"); первое трёхстишие называлось "начальной строфой", по-японски "хокку". Стихотворение рэнга не имело тематического единства, но его мотивы и образы чаще всего были связаны с описанием природы, причём с обязательным указанием на время года.

Рэнга достигла наивысшего расцвета в пятнадцатом веке. Для неё были разработаны точные границы времён года и чётко определена сезонность того или иного явления природы. Появились даже стандартные "сезонные слова", которые условно обозначали всегда один и тот же сезон года и в стихотворениях, описывающих иное время года, уже не употреблялись.

Начальная строфа (хокку) часто бывала лучшей строфой в составе рэнги. Так стали появляться отдельные сборники образцовых хокку.

Трёхстишие прочно утвердилось в японской поэзии и обрело подлинную ёмкость во второй половине семнадцатого века. На непревзойдённую художественную высоту поднял его великий поэт Японии Мацуо Басё , создатель не только поэзии хокку, но и целой эстетической школы японской поэтики. Стихи Басё и ныне, по прошествии трёх веков, знает наизусть каждый культурный японец. О них создана огромная исследовательская литература.

У лирического героя поэзии Басё есть конкретные приметы. Это поэт и философ, влюблённый в природу родной страны, и в то же время - бедняк из предместья большого города. И он неотделим от своей эпохи и народа. В каждом маленьком хокку Басё чувствуется дыхание огромного мира.

Басё родился в замковом городе Уэно провинции Ига в семье небогатого самурая Мацуо Ёдзаэмона. Он был третьим ребёнком в семье. Басё - литературный псевдоним, но он вытеснил из памяти потомков все прочие имена и прозвища поэта.

Провинция Ига была расположена в самой колыбели старой японской культуры, в центре главного острова - Хонсю. Многие места на родине Басё известны своей красотой, а народная память сохранила там в изобилии песни, легенды и старинные обычаи. Басё любил свою родину и нередко на склоне лет посещал её.

Ворон-скиталец, взгляни!

Где гнездо твоё старое?

Всюду сливы в цвету.

Всё, что когда-то казалось привычным, вдруг преображается, как старое дерево весною. Радость узнавания, внезапное постижение красоты, такой знакомой, что её уже не замечаешь, - одна из самых значительных тем в стихах Басё.

Родные поэта были людьми образованными, что предполагало в первую очередь знание китайских классиков. И отец, и старший брат кормились тем, что преподавали каллиграфию.

С детства товарищ княжеского сына - большого любителя поэзии, Басё сам начал писать стихи. После ранней смерти своего молодого господина он ушёл в город и принял постриг, освободившись тем самым от службы своему феодалу. Однако Басё не стал настоящим монахом. Он жил в маленьком домике в бедном предместье Фукагава, близ города Эдо. Хижина эта со всем окружающим её скромным пейзажем - банановыми деревьями и маленьким прудом во дворе - описана в его стихах. У Басё была возлюбленная. Её памяти он посвятил лаконичную элегию:

О,

не думай, что ты из тех,

Кто следа не оставил в мире!

Поминовения день...

Басё шёл по дорогам Японии, как посол самой поэзии, зажигая в людях любовь к ней и приобщая их к подлинному искусству. Он умел найти и пробудить творческий дар даже в профессиональном нищем. Басё проникал иногда в самую глубь гор, где "никто не подберёт с земли упавший плод дикого каштана", но, ценя уединение, всё же никогда не был отшельником. В странствиях своих он не бежал от людей, а сближался с ними. Длинной чередой проходят в его стихах крестьяне за полевыми работами, погонщики лошадей, рыбаки, сборщицы чайных листьев.

Примостился мальчик

На седле, а лошадь ждёт.

Собирают редьку.

В 1682 году хижина Басё сгорела во время большого пожара. С этого времени он начал свои многолетние странствия по стране, мысль о которых зародилась у него уже давно. Следуя давней литературной традиции Китая и Японии, Басё посещает места, прославленные в стихах старинных поэтов, всматривается в повседневную жизнь во всех её подробностях.

Во время одного из своих путешествий Басё умер. Перед своей кончиной он создал "Предсмертную песню":

В

пути я занемог,

И всё бежит, кружит мой сон

По выжженным лугам.

Поэзия Басё отличается возвышенным строем чувств и в то же время удивительной простотой и жизненной правдой. Для него не было низменных вещей. Бедность, тяжёлый труд, быт Японии с её базарами, харчевнями на дорогах и нищими - всё это отразилось в его стихах. Но мир для него остаётся прекрасным. В любом нищем, может быть, таится мудрец.

Поэзия была для Басё не игрой, не забавой, не средством пропитания, как для многих современных ему стихотворцев, но призванием всей его жизни. Он говорил, что поэзия возвышает и облагораживает человека.

По мере того, как росла слава Басё, к нему стали стекаться ученики всех званий, где бы он не жил, где бы ни останавливался в своих странствиях. К концу жизни у него было множество учеников по всей Японии. Но школа Басё не была просто школой мастера и смиренно внимающих ему учеников, обычной для того времени. Напротив, Басё, сам находившийся в непрерывном духовном движении, поощрял приходивших к нему на поиски собственного пути. Сёфу (стиль Басё), или истинный стиль в поэзии хокку, рождался в спорах. Это споры людей, преданных своему высокому ремеслу. Вот почему из школы Басё вышло столько талатливых поэтов. Бонтё, Кёрай, Дзёсо, Рансэцу, Сико и другие - их имена не теряются в мощном свете поэзии Басё. Каждый обладал своим почерком, подчас весьма отличным от почерка учителя. Таков один из первых его учеников, его старинный друг Такараи Кикаку, образованнейший эдосский житель, беспечный гуляка, воспевший улицы и богатые торговые лавки родного города, изысканный, тонкий поэт природы.

В 1691 году Мукаи Кёрай и Нодзава Бонтё составили антологию "Соломенный плащ обезьяны" ("Сарумино"), выдающийся памятник поэзии "истинного стиля".

Кёрай, Хаттори Тохо, Сико, Кёрику донесли до нас в своих книгах мысли учителя об искусстве.

Воздействие творчества Басё, его идей, самой его личности на последующую японскую поэзию было огромно. Можно сказать, оно было решающим. И хотя в начале восемнадцатого века искусство хокку пришло в кпадок, уже в середине этого века появился поэт очень большого таланта, давший ему новую жизнь, - Ёса Бусон. Он был одинаково одарён как поэт и как художник. (Замечательны его иллюстрации к путевому дневнику Басё "По тропинкам севера" .) Его стихи при жизни были почти неизвестны, их оценили лишь в девятнадцатом веке, а настоящее понимание пришло к поэзии Бусона только в нашем столетии.

Поэзия Бусона романтична. Часто в трёх строках стихотворения он умел рассказать целую новеллу. Так, в стихах "Смена одежды с наступлением лета" он пишет:

Cкрылись от господского меча...

О, как рады юные супруги

Лёгким платьем зимнее сменить.

Согласно феодальным порядкам, господин мог покарать своих слуг смертью за "греховную любовь". Но влюбленным удалось бежать. Сезонные слова "смена теплой одежды" передают радостное чувство освобождения на пороге новой жизни.

В стихах Буссона оживает мир сказок и легенд:

Юным

вельможей

Оборотилась лисица...

Весенний вечер.

Туманный вечер весной. Тускло светит луна сквозь дымку, цветут вишни, и в полумгле среди людей появляются сказочные существа. Бусон рисует только контуры картины, но перед читателем встаёт романтический образ красавца юноши в старинном придворном наряде.

Нередко Бусон воскрешал в поэзии образы старины:

Зал

для заморских гостей

Тушью благоухает...

Белые сливы в цвету.

Это хокку уводит нас в глубь истории, в восьмой век. Для приема "заморских гостей" тогда строились особые здания. Можно вообразить поэтический турнир в прекрасном старинном павильоне. Приехавшие из Китая гости пишут благоухающей тушью китайские стихи, а японские поэты соревнуются с ними в стихах на своём родном языке. Перед глазами читателя как будто развёртывается свиток с древней картиной.

Буссон умел самыми простыми средствами создавать стихи большой лирической силы:

Они

прошли, дни весны,

Когда звучали далёкие

Соловьиные голоса.

Кобаяси Исса создавал свои стихи в конце восемнадцатого - начале девятнадцатого веков, на заре нового времени. Он был выходцем из деревни. Большую часть своей жизни он провёл среди городской бедноты, но сохранил любовь к родным местам и крестьянскому труду, от которого он был оторван:

Всем

сердцем я чту,

Отдыхая в полдневный жар,

Людей на полях.

Биография этого выдающегося мастера трагична. Всю жизнь он боролся с нищетой. Его любимый ребёнок умер. Поэт рассказал о своей судьбе в стихах, полных щемящей боли, но в них пробивается также струя народного юмора. Его поэзия говорит о любви к людям, и не только к людям, но и ко всем маленьким существам, беспомощным и обиженным. Наблюдая потешный бой между лягушками, он восклицает:

Эй,

не уступай,

Тощая лягушка!

Исса за тебя.

Но по временам поэт умел быть резким и беспощадным: ему претила всякая несправедливость, и он создавал едкие, колючие эпиграммы.

Исса был последним крупным поэтом феодальной Японии. Хокку потеряли своё значение на многие десятилетия. Возрождение этой формы в конце девятнадцатого века относится уже к истории поэзии нового времени.

Хайку это стиль классических лирических японских стихотворений вака, получивший распространение с 16 века .

Особенности и примеры хайку

В отдельный жанр этот вид поэзии, называвшийся тогда хокку, оформился в 16 столетии; нынешнее название данный стиль получил в 19 веке благодаря поэту Масаока Сики. Известнейшим поэтом хайку во всем мире признан Мацуо Басё.

Как завидна их судьба!

К северу от суетного мира

Вишни зацвели в горах!

Осеннюю мглу

Разбила и гонит прочь

Беседа друзей

Строение и стилистические особенности жанра хайку (хокку)

Настоящее японское хайку представляет собой 17 слогов, которые образуют одну колонку иероглифов. Специальными разграничивающими словами кирэдзи (яп. «режущее слово») - стих хайку разбивается в пропорции 12:5 на 5-ом слоге, или на 12-ом.

Хайку на японском (Басё):

かれ朶に烏の とまりけり 秋の暮

Караээда никарасу но томарикэри аки но курэ

На голой ветке

Ворон сидит одиноко.

Осенний вечер.

При переводе стихов хайку на языки западных стран кирэдзи заменяют разрывом строки, поэтому хайку принимают вид трёхстишия. Среди хайку очень редко можно встретить и стихи, состоящие из двух строк, составленные в отношении 2:1. Нынешние хайку, которые составлены на языках стран запада, как правило, включают в себя менее 17-ти слогов, в то время как хайку, написанные на русском языке могут иметь большую длину.

В оригинальном хайку особое значение имеет образ, связанный с природой, который сопоставляется с человеческой жизнью. В стихе обозначают время года, применяя необходимое сезонное слово киго. Хайку составляют лишь в настоящем времени: автор пишет о своих личных ощущениях от только что произошедшего события. У классического хокку отсутствует название и оно не использует распространенные в поэзии запада художественно-выразительные средства (например, рифму), но применяет некоторые особые приёмы, созданные национальной поэзией Японии. Мастерство создания стихов хайку заключается в искусстве в трех строках описать свое чувство или мгновение жизни. В японском трехстишии каждое слово и любой образ на счету, они имеют больщое значение и ценность. Основное правило хайку - выразить все свои чувства, применяя минимум слов.

В сборниках хокку каждый стих зачастую размещается на индивидуальной странице. Так делают для того, чтобы читатель смог сосредоточенно, без спешки, прочувствовать атмосферу хайку.

Фотография хайку на японском

Хокку видео

Видео с примерами японской поэзии про сакуру.

Японские хокку (трёхстишия)

Путешествие в страну восходящего солнца.

Цель урока : познакомить с жанром хокку,

с поэтами- представителями этого жанра,

уметь определять тему и идею трёхстишья,

воспитывать любовь и уважение к культуре

разных народов.

Название Японии. (Нихон - ни-солнце, хон-корень, основа) . «Путь гор» - таково одно из толкований древнего имени этой страны - Ямато. Действительно, Япония - это, прежде всего, страна гор. Но страна огнедышащих гор больше известна как Страна восходящего солнца.

Сами жители записывают имя родины двумя иероглифами. Именно здесь рождается новый день. Именно отсюда начинает светило свой каждодневный путь.

Весь мир давно признал: у японцев существует культ красоты. Когда-то предки современных японцев верили, что любой элемент природы имеет душу и является божеством. Именно поэтому многие праздники и символы Японии связаны с природой.

Символом японского императорского дома являются большие хризантемы огику . Им посвящен осенний Праздник Хризантем.

Этот цветок изображен на гербе страны, на монетах и ордене Хризантемы - высшей награде Японии.

Символом японца является бамбук . Склонившийся под тяжестью снега бамбук символизирует выносливого и гибкого японца, который противостоит невзгодам и приспосабливается к самым неожиданным трудностям.

С конца марта японцы с нетерпением ждут, когда зацветет японская вишня - сакура. Японцы любуются сакурой уже много веков, собираясь в ее пышных бело-розовых садах. Эта традиция называется ханами.

Цветение сакуры в Японии считается символом обновления

, потому что лепестки не знают увядания: свежими они опадают на землю.

Осенью в Японии проходят также праздник любования луной и праздник любования кленовыми листьями.

Каждый образованный человек в Японии должен уметь красиво, каллиграфически, писать и владеть мастерством стихосложения. Одним из самых распространенных жанров японской поэзии является хайку (хокку), появившийся в ХVІІ - ХVІІІ вв.

Хокку (или хайку) - лирическое стихотворение, форма японской поэзии.

Хокку состоит из трех стихов: первый и последний стих хокку - пятисложные, а второй стих хокку - семисложный. Всего в хокку 17 слогов .

Содержание хокку.

Это лирическое стихотворение, отличающееся предельной краткостью и своеобразной поэтикой. Оно изображает жизнь природы и жизнь человека на фоне круговорота времен года. Многие хокку строятся на приеме, который называется со-сложением : имеются два объекта, и хокку представляет динамику их отношений.

Пример №1.

Старый пруд.

Лягушка прыгает.

Всплеск воды.

Тема - философский взгляд на природу;

Два объекта - пруд и лягушка.

В японском языке существует выражение " цивилизация сосновой иглы ". Оно обозначает способность наслаждаться красотой одной хвоинки. Как в капельке росы отражается солнце, так и в одном цветке, в одной ветке отражается природа.

Мастера японской поэзии были лаконичны . Они призывали: всматривайтесь в привычное - увидите неожиданное, всматривайтесь в некрасивое - увидите прекрасное, всматривайтесь в простое - увидите сложное, всматривайтесь в частицы - увидите целое, всматривайтесь в малое - увидите великое!

Авторы хокку ставили перед собой задачу не описать, а передать свое настроение, переживание в данный момент времени.

В хокку есть недосказанность , намек, недоговоренность. Авторы надеются, что читатели поймут и оценят и изображение реального мира, не требующее никакого другого толкования, и подтекст.

Основные черты хокку:

1. Лаконичность (3 строки);

2. Внимание к деталям;

3. Недосказанность, подтекст.

Басё — философ, поэт, влюбленный в природу. Он жил в конце XVII столетия. Его жизненный путь необычен.

Сын мелкого самурая, учителя каллиграфии, Мацуо Басё с детских лет был товарищем в играх княжеского сына. После ранней смерти своего молодого господина Мацуо ушел в город, принял постриг, освободившись этим от службы своему феодалу. Однако монахом не стал, жил в скромном домике в бедном предместье Фукагава, близ города Эдо. Хижина эта со скромным пейзажем описывается поэтом. Он изучает творчество китайских поэтов. Вскоре к нему начинают стекаться многочисленные ученики, которым Басё передает свое учение о поэзии. После того как сгорела его хижина, он начинает многолетние странствия, во время которых и умирает.

Его поэзия, по свидетельству исследователей его творчества, была для поэта не забавой или игрой, а высоким призванием его жизни. Он читал, что она облагораживает и возвышает человека.

Пример №2.

Гляжу - опавший лист Опять взлетел на ветку: То бабочка была. Жанр данного стихотворения - хокку (трехстишье);

Тема -

Образы - лист - бабочка ;

Состояние - опавший - взлетел (смерть - жизнь);

Недосказанность (подтекст): Может быть, глядя на бабочку поэт мечтает о вечной жизни и возможности возрождения.

Пример №3.

Ночная тишина.

Лишь за картиной на стене

Звенит -звенит сверчок.

Жанр данного стихотворения - хокку (трехстишье);

Тема - философское восприятие природы;

Образы: ночь -сверчок;

Состояние: тишина - звон

Недосказанность (подтекст):

ночью поэт не спит, что-то его тревожит. Интересно: переживания приятные или не очень?

Еще один известный японский поэт - Исса Кобаяси (1763 - 1827)

Сын крестьянина, Исса рано лишился матери. Новый брак отца не принес счастья никому. На фоне неблагоприятной обстановки в семье в возрасте 13 лет Исса уехал в Эдо (нынешний Токио) на заработки. В возрасте 25 лет он начал изучать поэзию.

Жизнь поэта была трагична. Всю жизнь он боролся с нищетой. Его любимый ребенок умер. Поэт рассказал о своей судьбе в стихах, полных щемящей боли.

Его поэзия говорит о любви к людям, и не только к людям, но и ко всем маленьким существам, беспомощным и обиженным.

Исса был последним крупным поэтом феодальной Японии. Он оставил после себя около 20000 хокку.

Пример № 3.

Наша жизнь - росинка.

Пусть лишь капелька росы

Наша жизнь - и все же ...

Жанр - хокку (трехстишье);

Тема - философская (смысл жизни);

Образы - жизнь - росинка;

Состояние выражено через частицы - пусть, все же;

Идея - жизнь каждого человека коротка по сравнению с вечностью, однако и ее прожить стоит достойно. Надо добавить, что стихотворение было написано в тоске об умершем ребенке.

Пример № 4.

Тихо, тихо ползи

Улитка по склону Фудзи,

Вверх , до самых высот!

Жанр - хокку (трехстишье);

Тема - философская (через наблюдение за природой);

Образы - улитка - священная гора Фудзи;

Состояние: тихо ползет вверх;

Идея: смысл жизни в медленном и трудном приближении к истине.

Что вы узнали о японцах и Японии?

Как вы поняли, что такое хокку?

Сколько в нём слогов?

Назовите его основные черты?

Каких поэтов Японии вы узнали?

Попробуйте сами сочинить хокку. Не бойтесь, не сомневайтесь в себе. Посмотрите вокруг и творите.

Может быть вам поможет совет Ильи Эренбурга:

“Почти каждый образованный японец сочинил в жизни несколько хокку. Конечно, из этого не следует, что в Японии миллионы поэтов… часто это только дань обычаю; но даже машинальные жесты накладывают на человека свой отпечаток. Можно от скуки напиться, можно почитать детективный роман, можно написать хокку… автор если и не возвысился, его сочиняя, то, во всяком случае, не принизил при этом своего человеческого образа”.

Домашнее задание

Прочитайте и проанализируйте хокку (2-3 по выбору)

Мацуо Басё, Кобаяси Исса

Японские трехстишия хокку для школьников

Японские трехстишия хокку

Японская культура довольно часто причисляется к «закрытым» культурам. Не сразу, не с первого знакомства открываются европейцу своеобразие японской эстетики, непривычное очарование японских

обычаев и красота памятников японского искусства. С одним из проявлений «загадочной японской души» – поэзией хокку – знакомит нас в своем материале лектор-методист Светлана Викторовна Самыкина, г. Самара.

Едва-едва я добрел,

Измученный, до ночлега…

И вдруг — глициний цветы!

Басё

Всего три строчки. Несколько слов. А воображение читателя уже нарисовало картину: усталый путник, который много дней был в пути. Он голоден, измучен, и вот, наконец, ночлег! Но наш герой не спешит войти, потому что вдруг, в одно мгновение, он забыл обо всех невзгодах на свете: он любуется цветами глициний.

Хокку, или хайку. Как вам нравится. Родина — Япония. Дата рождения — Средние века. Открыв один раз сборник хокку, вы навсегда останетесь пленником японской поэзии. В чем же тайна этого необычного жанра?

Из сердцевины пиона

Медленно выползает пчела…

О, с какой неохотой!

Басё

Вот так чутко японец относится к природе, трепетно наслаждается ее красотой, впитывает ее.

Может быть, причину такого отношения надо искать в древней религии японского народа — синтоизме? Синто проповедует: будь благодарен природе. Она бывает безжалостной и суровой, но чаще — щедрой и ласковой. Именно синтоистская вера воспитала в японцах чуткость к природе, умение наслаждаться ее бесконечной переменчивостью. На смену синто пришел буддизм, подобно тому как на Руси христианство вытеснило язычество. Синто и буддизм — разительный контраст. С одной стороны — священное отношение к природе, почитание предков, с другой — сложная восточная философия. Парадоксально, но эти две религии мирно уживаются в Стране восходящего солнца. Современный японец будет любоваться цветущей сакурой, вишней, осенними кленами, полыхающими огнем.

От людских голосов

Пугливо вздрагивают по вечерам

Красавицы вишни.

Исса

В Японии очень любят цветы, причем предпочитают простые, полевые с их робкой и неброской красотой. Около японских домиков часто сажают крошечный огородик или клумбу с цветами. Знаток этой страны, В.Овчинников, пишет, что надо увидеть Японские острова, чтобы понять, почему их жители считают природу мерилом красоты.

Япония — страна зеленых гор и морских заливов, мозаичных рисовых полей, сумрачных вулканических озер, живописных сосен на скалах. Здесь можно увидеть необычное: бамбук, склоненный под тяжестью снега, — вот символ того, что в Японии соседствуют север и юг.

Ритм своей жизни японцы подчиняют событиям в природе. Семейные торжества приурочиваются к цветению сакуры, к осеннему полнолунию. Весна на островах не совсем похожа на нашу, европейскую, с таянием снегов, ледоходами, разливами. Она начинается с буйной вспышки цветения. Розовые соцветия сакуры восхищают японцев не только своим множеством, но и недолговечностью. Лепестки настолько непрочно держатся в соцветиях, что при малейшем дуновении ветерка на землю струится розовый водопад. В такие дни все устремляются за город, в парки. Вслушайтесь, как лирический герой казнит себя за то, что сломал ветку цветущего деревца:

Камнем бросьте в меня.

Ветку цветущей сливы

Я сейчас обломил.

Кикаку

Первый снег — тоже праздник.

В Японии он выпадает не часто. Но когда он идет, в домах становится очень холодно, так как дома японцев — легкие беседки. И все же первый снег — праздник. Открываются окна и, сидя у маленьких жаровен, японец пьет сакэ, любуется снежными хлопьями, которые ложатся на лапы сосен, на кусты в саду.

Первый снег.

Я бы насыпал его на поднос,

Все бы глядел да глядел.

Кикаку

Заполыхали осенней листвой клены — в Японии праздник любования багряной листвой кленов.

О, кленовые листья.

Крылья вы обжигаете

Пролетающим птицам.

Сико

Все хокку — обращение. К кому?

К листьям. Почему именно к кленовым листьям обращается поэт? Он любит их яркие краски: желтые, красные — обжигающие даже крылья птиц. Представим на миг, что поэтическое воззвание было бы обращено к листьям дуба. Тогда родился бы совершенно иной образ — образ стойкости, выносливости, ведь листья дубов до зимних морозов крепко держатся на веточках.

В классическом трехстишии должно быть отражено какое-то время года. Вот Исса заговорил об осени:

Крестьянин в поле.

И дорогу мне указал

Сорванной редькой.

О скоротечности печального зимнего дня Исса скажет:

Клюв свой раскрыв,

Запеть не успел крапивник.

Кончился день.

А здесь вы, без сомнения, вспомните знойное лето:

Дружно слетелись

К спящему комары.

Время обеда.

Исса

Задумайтесь, кого ждет обед. Конечно, комаров. Автор ироничен.

Понаблюдаем, каково строение хокку. Каковы законы этого жанра? Его формула проста: 5 7 5. Что обозначают эти цифры? Мы можем предложить детям исследовать эту проблему, и они непременно обнаружат, что указанные выше цифры обозначают количество слогов в каждой строке. Если внимательно посмотреть сборник хокку, то мы заметим, что не все трехстишия имеют такое четкое построение (5 7 5). Почему? Дети сами ответят на этот вопрос. Дело в том, что мы читали японское хайку в переводе. Переводчик должен донести авторскую мысль и в тоже время сохранить строгую форму. Не всегда это удается, и в этом случае он жертвует формой.

Средства художественной выразительности этот жанр выбирает крайне скупо: мало эпитетов, метафор. Нет рифмы, не соблюдается строгий ритм. Как же автору удается создать образ в немногих словах, скупыми средствами. Оказывается, поэт творит чудо: он будит фантазию самого читателя. Искусство хокку — это умение сказать многое в нескольких строчках. В каком-то смысле каждое трехстишие заканчивается многоточием. Прочитав стихотворение, представляешь себе картину, образ, ПЕРЕживаешь его, ПЕРЕосмысливаешь, додумываешь, творишь. Вот почему мы впервые работаем во втором классе с понятием «художественный образ» на материале японских трехстиший.

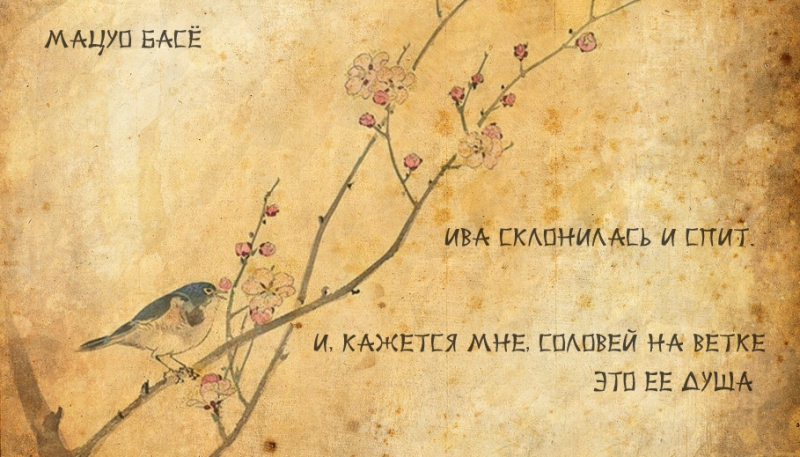

Ива склонилась и спит.

И кажется мне, соловей на ветке —

Это ее душа.

Басё

Обсуждаем стихотворение.

Вспомните, какой мы обычно видим иву?

Это дерево с серебристо-зелеными листочками, склоненное у воды, у дороги. Все веточки ивы печально опущены вниз. Недаром в поэзии ива — символ печали, грусти, тоски. Вспомните стихотворение Л. Друскина «Там ива…» (см. учебник В. Свиридовой «Литературное чтение» 1 класс) или Басё:

Все волнения, всю печаль

Своего смятенного сердца

Гибкой иве отдай.

Печаль, тоска — это не твой путь, говорит нам поэт, отдай этот груз иве, ведь она вся — олицетворение грусти.

Что вы можете сказать о соловье?

Эта птичка невзрачная, серенькая, но как поет!

Почему же соловей — это душа печальной ивы?

По-видимому, мы узнали о мыслях, о мечтах, о надеждах деревца из песни соловья. Он и поведал нам о ее душе, загадочной и красивой.

На ваш взгляд, соловей поет или молчит?

На этот вопрос (как это часто бывает на уроке литературы) может быть несколько правильных ответов, ведь у каждого родился свой образ. Одни скажут, что соловей, конечно, поет, а иначе как бы мы узнали о душе ивы? Другие посчитают, что соловей молчит, ведь стоит ночь, и все в мире спит. Каждый читатель увидит свою картину, создаст свой образ.

Японское искусство красноречиво на языке недомолвок. Недосказанность, или югэн, это один из его принципов. Красота — в глубине вещей. Сумей ее заметить, а для этого нужен тонкий вкус. Японцы не любят симметрии. Если ваза на столе будет стоять посередине, ее автоматически сдвинут на край стола. Почему? Симметрия как законченность, как завершенность, как повторение неинтересна. Так, например, посуда на японском столе (сервиз) будет обязательно с разным рисунком, разного цвета.

Часто в финале хокку появляется многоточие. Это не случайность, а традиция, принцип японского искусства. Для жителя Страны восходящего солнца важна и близка мысль: мир вечно изменяется, поэтому и в искусстве не может быть завершенности, не может быть вершины — точки равновесия и покоя. У японцев есть даже крылатая фраза: «Пустые места на свитке исполнены большего смысла, чем начертала на нем кисть».

Наивысшее проявление понятия «югэн» — философский сад. Это поэма из камня и песка. Американские туристы видят в нем «теннисный корт» — прямоугольник, засыпанный белым гравием, где в беспорядке разбросаны камни. О чем думает японец, всматриваясь в эти камни? В.Овчинников пишет, что словами философский смысл сада камней не передать, для японца это выражение мира в его бесконечной изменчивости.

Но вернемся к литературе. На непревзойденную высоту поднял жанр великий японский поэт Мацуо Басё. Его стихи знает наизусть каждый японец.

Басё родился в семье небогатого самурая в провинции Ига, которую называют колыбелью старой японской культуры. Это необыкновенно красивые места. Родные поэта были образованными людьми, и сам Басё уже в детстве начал писать стихи. Необычен его жизненный путь. Он принял постриг, но настоящим монахом не стал. Басё поселился в маленьком домике у города Эдо. Эта хижина воспета в его стихах.

В ХИЖИНЕ, КРЫТОЙ ТРОСТНИКОМ

Как стонет от ветра банан,

Как падают капли в кадку,

Я слышу всю ночь напролет.

В 1682 году случилось несчастье — сгорела хижина Басё. И он начал многолетнее странствие по Японии. Росла его слава, появилось множество учеников по всей Японии. Басё был мудрым учителем, он не просто передавал секреты своего мастерства, он поощрял тех, кто искал свой путь. Истинный стиль хокку родился в спорах. Это были споры людей, воистину преданных своему делу. Бонте, Керай, Рансэцу, Сико — ученики знаменитого мастера. Каждый из них обладал своим почерком, подчас весьма отличным от почерка учителя.

Басё ходил по дорогам Японии, неся поэзию людям. В его стихах — крестьяне, рыбаки, сборщики чая, весь быт Японии с ее базарами, харчевнями на дорогах…

Бросил на миг

Обмолачивать рис крестьянин,

Глядит на луну.

Во время одного из своих путешествий Басё умер. Перед смертью он создал «Предсмертную песню»:

В пути я занемог,

И все бежит, кружит мой сон

По выжженным лугам.

Еще одно знаменитое имя — Кобаяси Исса. Часто его голос печален:

Наша жизнь — росинка.

Пусть лишь капелька росы

Наша жизнь — и все же…

Это стихотворение написано на смерть его маленькой дочки. Буддизм учит не переживать из-за ухода близких, ведь жизнь — росинка… Но прислушайтесь к голосу поэта, сколько неизбывного горя в этом «и все же…»

Исса писал не только на высокие философские темы. Собственная жизнь, судьба отразилась в творчестве поэта. Исса родился в 1763 году в крестьянской семье. Отец мечтал о том, чтобы сын стал преуспевающим торговцем. Для этого он отправляет его учиться в город. Но Исса стал поэтом и, подобно собратьям по поэтическому цеху, ходил по селениям, зарабатывал на жизнь сочинением хайку. В 50 лет Исса женился. Любимая жена, 5 детей. Счастье было быстротечным. Исса теряет всех близких.

Может быть, поэтому он грустит даже в солнечную пору цветения:

Печальный мир!

Даже когда расцветают вишни…

Даже тогда…

Верно, в прежней жизни

Ты сестрой моей была,

Грустная кукушка…

Он женится еще два раза, и единственный ребенок, продолживший его род, родится уже после смерти поэта в 1827 году.

Исса нашел свой путь в поэзии. Если Басе познавал мир, проникая в его сокровенные глубины, отыскивая связи между отдельными явлениями, то Исса в своих стихах стремился запечатлеть точно и полно окружающую его действительность и собственные ощущения.

Снова весна.

Приходит новая глупость

Старой на смену.

Прохладный ветер,

Пригнувшись к земле, изловчился

Достать и меня.

Тсс… Хоть на миг

Замолчите, сверчки луговые.

Начинается дождь.

Исса делает предметом поэзии все то, что старательно избегали упоминать в стихах его предшественники. Он соединяет низкое и высокое, утверждая, что каждая малость, каждая тварь в этом мире должна цениться наравне с человеком.

Жемчужиной светлой

Новый год засиял и для этой

Маленькой вошки.

Кровельщик.

Зад ему обвевает

Весенний ветер.

Интерес к творчеству Иссы в Японии велик и сегодня. Жив и горячо любим сам жанр хокку. До сих пор в середине января устраивается традиционное поэтическое состязание. Десятки тысяч стихотворений на заданную тему поступают на этот конкурс. Такой чемпионат проводится ежегодно с четырнадцатого века.

Наши соотечественники на интернетовских сайтах создают свои, русские хокку. Подчас это совершенно изумительные образы, например, осени:

Новая осень

Открыла сезон свой

Токкатой дождя.

И серых дождей

Длинные пальцы соткут

Долгую осень…

И «русские» хокку заставляют читателя домысливать, строить образ, вслушиваться в многоточие. Подчас это озорные, ироничные строки. Когда российская сборная проиграла на чемпионате по футболу, в Интернете появилось такое хокку:

Даже в футболе

Надо чего-то уметь.

Жалко, не знали…

Встречаются и «дамские» хайку:

Дальше некуда

Укорачивать юбку:

Кончились ноги.

Забыла, кто я.

Мы так давно не ругались.

Напомни, милый.

А вот более серьезные:

Спрячу надежно

Боль и обиды свои.

Сверкну улыбкой.

Не говори ничего.

Просто будь рядом.

Просто люби.

Подчас «русские» хокку перекликаются с известными сюжетами, мотивами:

Сарай не горит.

Тихо конь спит в конюшне.

Что бабе делать?

Перекличку с Некрасовым вы, конечно же, уловили.

Потеряла лицо Таня-тян,

Плачет о мяче, укатившемся в пруд.

Возьми себя в руки, дочь самурая.

Энеке и Бэнеке лакомились суши.

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы

Не пило сакэ.

И всегда строки хокку — это путь к собственному творчеству читателя, то есть к лично твоему внутреннему решению темы, тебе предложенной. Стихотворение кончается, и вот тут начинается поэтическое постижение темы.

——————————————

Данная статья является частью группы пособий из цикла «Тематическое планирование к учебникам В.Ю. Свиридовой и Н.А. Чураковой «Литературное чтение» 1-4 класс.»

Предыдущая статья: Чему равна скорость света Следующая статья: Углерод — характеристика элемента и химические свойства