Русско турецкая война 1768 1774 годов повод. Русско-турецкая война (1768–1774)

Русско-турецкая война 1768—1774 годов: причины, ход сражений, итоги

В восемнадцатом веке Екатерина II активно искала выходы к Черному морю. Русско-турецкая война 1768—1774 годов, стала пятой попыткой России в борьбе за свободное перемещение по черноморской акватории.

Незнание подобного, а также не владение информацией о начале военной кампании против Турции, основных сражениях, где проходили, кто командовал армиями, других общеизвестных фактов может привести к низкой оценке на экзаменах или полному его провалу. Не знать итоги подписания Кючук-Кайнарджийского мира, не понимать, что он значит для Российского государства — недостойно образованного человека.

Картина «Аллегория победы Екатерины II над турками». Художник Стефано Торелли, 1772 год

Истоки

Формальным поводом начала турецкой кампании стало вторжение казачьих войск в турецкий город Балту. Отряд преследовал польских оппозиционных конфедератов, ведших сопротивление против польского короля С.Понятовского, поддерживаемого Екатериной II. Кстати более детально обо всей внешней политике этой императрицы .

Этот факт, безусловно, известен всем, даже школьникам, изучающим историю страны XVIII века. А вот еще одну причину, доказывающую неизбежность конфликта, знают те, кто разбирается в геополитической ситуации екатерининских времен.

Польские конфедераты обязались после победы отдать Подолию и Волынь Османской Империи, что фактически увеличивало ее владения на Кавказе, Северном Причерноморье. Россия, не могла допустить такого распространения влияния Турции на ближайшего соседа — Речь Посполитую и на укреплении османов на Черном море.

Екатерина II Великая. Годы царствования 1762 — 1796

Многие историки соглашаются, что инициатором конфликта стала Россия, стратегической целью которой было завоевание Крымского Ханства и получения возможности свободно перемещаться по черноморской акватории.

Тем не менее, это Османская Империя объявила о войне России 25 сентября 1768 г. Общую характеристику всем русско-турецким войнам .

Союзники турецкой стороны

Турция в борьбе с имперской Россией надеялась на помощь союзных войск. Польские конфедераты обещали участвовать стотысячной армией, хотя фактически она едва достигала семнадцати тысяч. Противник также надеялись на поддержку Австрии с Францией. Среди союзников России были в основном очень мелкие государства, поэтому можно с полной уверенностью говорить, что она воевала в одиночку.

Ключевые события турецкой кампании

Турецкая кампания, начавшись в 1768 году, длилась 6 лет. За это время произошли вот такие основные сражения.

Кампания 1768 года

1768 год хоть и считается началом войны, но боевых действий в этот год не велось – стороны занимались подготовкой.

Россия выступала двумя фронтами. Наступательные действия против турецкой крепости Хотин должна была вести 80-тыс. армия генерала Александра Голицына. 40-тыс. армии генерала Петра Румянцева была поставлена задача: защищать южные рубежи от нападений крымских татар.

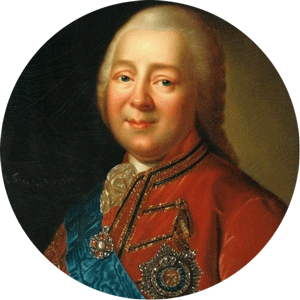

Никита Иванович Панин, видный государственный деятель XVIII века, дипломат.

Годы жизни 1718 — 1783.

Союзником России в этом конфликте была Англия. Никита Панин, занимавшийся при Екатерине внешней политикой, договорился о помощи в организации флота и его снабжении с англичанами. Англия, помимо этого, делала многое, чтобы французы не мешали русским на Средиземном море.

Кампания 1769 года

Главное событие 1769 года – Хотинская военная операция. Крепость защищал 20-тыс. гарнизон визиря Мехмет-Эмина. 45-тыс. армия Голицына, переправившись через Днестр 15 апреля начала операцию. 22 июля русские блокировали Хотин. На помощь гарнизону шло 60-тыс. человек Молдаванчи-паши. Первое поражение 80-тыс. армия противника получила 29 августа у Каменца. 5 сентября 12-тыс. отряд Молдаванчи-паши был окончательно разгромлен. 10 сентября русские заняли Хотин.

Несмотря на первые победы, Екатерина II была недовольна пассивными действиями Голицына и сняла его с должности. Его место занял Румянцев, а вторую армию возглавил Петр Панин.

Зимой 1769-70 годов русский конный 17-тыс. корпус генерала Штофельна сражался в Молдавии:

- нанес поражение туркам у Фокшан;

- остановил наступление на Бухарест и на Журжу.

Это помешало туркам перевести боевые действия на левобережную часть Дуная.

Кампания 1770 года

Первый бой в 1770 произошел у Рябой Могилы, где сражался конный корпус Репнина, заменившего скончавшегося от чумы Штофельна. 17 июня, объединившись с 1-й армией и проведя маневр по окружению османских войск, вынудили Каплан-Гирея отойти на новый рубеж. Потери россиян в этом бою – 46 человек, турок – 400.

7 июля 1770 38-тыс армия Румянцева сразилась с 80-тыс армией Каплан-Гирея в районе Ларги. Основной костяк турецкого войска – 65-тыс составляла крымская конница. В бою Румянцев применил новаторское более маневренное построение людей – дивизиями. Русские смогли отразить нападение крымской конницы, пошли в атаку и победили. Наши потери – 90 человек, турок – 1000.

После такого поражения крымский хан с войсками фактически больше не участвовал в войне.

Григорий Андеевич Спиридов. Русский адмирал. Годы жизни 1713 — 1790

С пятого по седьмое июля 1770 года произошла знаменитое сражение в Чесменской бухте, в котором русский военный флот по командованием адмирала Спиридова наголову разбила турецкий флот.

Битва на реке Кагул

В конце июля у наши войска насчитывали, по словам историков, не более 17 тыс. Им противостояла 150-тыс человек визиря Халиль-паши, перешедшая Дунай и движущаяся навстречу русским, с тыла грозила 80-тыс. конница крымского хана. Положение наших было критичным.

Применив вновь каре, и разбив людей на дивизии, Румянцев 21 июля перешел Траянов вал и атаковал турков полукругом со всех сторон. Окончательная битва произошла 23 июля с оставшимся 10-тыс. воинством Халиль-паши. Турки потеряли – 20 000, мы -1500. В это же время были взяты Измаил, Килию. Более укрепленный Браилов защищался до ноября 1770.

Кагульская победа — одна из самых выдающихся. Румянцеву за нее пожаловали чин фельдмаршала.

Самым кровавым сражением этой кампании историки называют взятие Бендеры. Войско Панина в количестве 33 тыс.человек в ночь 15-16 сентября после сильной огневой поддержки атаковала 18-тыс.гарнизон турок. Сопротивление турок было сильным. Утром она была взята. Наши потери около 6 000, у противника убитыми насчитывают 5 000, взятыми в плен -11 000.

По окончании кампании 1770 г. территория между Прутом и Днестром была под контролем русских. Это был решающий год в войне.

Кампания 1771 года

2-ю армию возглавил Василий Долгоруков, который по плану наступлений 1771 г. должен был овладеть Крымом. Подойдя к Перекопу 14 июня 1771 войска Долгорукова начала приступ укреплений, защищавших ханом Селим-Гиреем с 57-тыс.воинством. Перекоп сдался почти без сопротивления. В 1772 по договору Крымское ханство перешло под контроль России и стало независимым от Турции. Долгорукий получил за победу приставку Крымский.

На Дунае Румянцев вел оборонительные и наступательные бои. Наиболее серьезные битвы проходили под Журжой, где в августе русские потеряли 2000 человек. Это были самые большие потери этого года.

В 1771 были взяты Мачин, Тулчу, Систово, Исакчи, Бабадаг.

Краткое перемирие в 1772 года

Поражения в войне, внутренние затруднения вынудили Османскую Империю в 1772 г. начать мирные переговоры, завершившиеся подписанным в мае перемирием. Однако, все еще надеясь на поддержку союзников, османы отказывались от предложений по миру русской стороны. В результате краткое перемирие продолжилось войной в 1773 г.

Кампания 1773 года

После годичного перемирия Румянцеву предписывалось начать наступление, чтобы вынудить Турцию к миру по итогам боев. Однако, будучи хорошим стратегом, он решил перед наступлением провести разведывательные вылазки боем.

Наиболее значимыми были: на Туртукай, под командованием генерала Суворова и разгром 12-тыс.отряда у Карасу генералом Вейсманом. Изучив донесения, в июне 1773 войско перешло Дунай.

Осада крепости Силистрии

Одна из длительных осад за всю турецкую операцию – за крепость Силистрию началось 18 июня. Русские на тот момент насчитывали 20 тыс., гарнизон — 30 тыс. человек. На помощь осажденным выступил Нуман-паши с 30-тыс. войском. Решив предотвратить соединение войск, навстречу ему выступил 5-тыс.корпус Вейсмана. Сражение произошло 22 июня у Кайнарджа. Корпус атаковал вчетверо превосходящие основные силы противника и нанес им поражение, сам генерал погиб в атаке. Потери неприятеля — 5000, русских- 167 чел.

Несмотря на то, что помощи противнику больше не было, произошло отступление. Этому решению способствовало плохое обеспечение боеприпасами, провиантом и малочисленность. Во второй раз осада началась в октябре под командованием Григория Потемкина, однако и она окончилась неудачей – гарнизон не сдавался. Не сдавались и крепости Шумла и Варна, которые атаковали отряды под командованием Унгерна и Долгорукова.

Морские победы на Черном море

В июне 1773 турки решили возобновить военные действия в Крыму и высадить десант в районе Балаклавы. Два русских корабля «Корона» и «Таганрог», несущие патрульную службу атаковали четыре корабля турецкой эскадры. После 6-ти часового боя турки вынуждены были отступить с большими повреждениями. Через месяц эскадра турок из 18 кораблей атаковала русскую 6-ти корабельную эскадру у крепости Суджук-Кале. Бой длился 2 часа, турки отступили. Это первые победы российского флота на Черном Море.

Кампания 1774 года

Россия нуждалась в победе и заключении мира. В стране шла крестьянская война под руководством Е.Пугачева, о которой вы можете подробнее . Поэтому дополнительных сил и средств на ведение военных действий не было.

Главное сражение 1774 г. произошло при Козлудже. 25-тыс. русская армия из корпусов и М.Каменского начала бой с 40-тыс. турецким воинством Абдул-Резака. Была угроза окружения корпуса Каменского, но атаку турок отразили. В это время авангард Суворова атаковал основные силы противника. Заняв с кавалерией высоту в тылу турецких войск, он, при поддержке отряда Каменского, уничтожил основной отряд Абдул-Резака. Потери неприятеля – 1200, наши- 209 чел.

После победы, Суворов с Каменским пошли на Шумлу, где располагалась ставка великого визиря. Не имея возможности продолжать войну, 4 июля турки начали мирные переговоры.

Кючук-Кайнарджийский мир

В результате войны был подписан мирный договор был подписан в городке Кючук-Кайнарджи в русской ставке 10 июля 1774 г.

- По его итогам изменен статус Крымского ханства, ставшего независимым от Турции под протекторатом Российской империи, позже к ней присоединенное.

- Империя расширилась, получив земли между Бутом и Днепром, крепости Азов, Кабарду, Еникале, Керчь.

- Екатерина II получила основное: выход к Азовскому и Черному морям. Договор позволял ей иметь военный и торговый флот, свободное перемещение в черноморской акватории и через проливы Босфор и Дарданеллы, контролируемых Османской империей.

- По договору Турции обязалась уплатить контрибуцию в 4,5 млн золотом.

- Со стороны русских погибло около 75 000, из них около 60 000 умерло от болезней.

- Ниже в таблице представлена краткая информация кратко о ходе войны, датах военных операций, а также итогах военной кампании 1768—1774 гг.

Наиболее важные сражения, построение войск и направления их движения отражены на карте:

Мнения историков о событиях турецкой кампании

Победы российской армии происходили во многом благодаря талантам и стратегии русских военачальников. Так, военный историк Д.Ф. Масловский считал Румянцева "самым видным деятелем в истории военного искусства России, не имеющим себе равного со времен Петра».

Другой историк И.И.Лещиловская считала, что основополагающим фактором в развязывании войны с Османской Империей стало решение о влиянии на Балканах. Она замечает, что: «русско-турецкая война 1768—1774 годов помогла вывести Россию на решение широких задач на международной арене, в т.ч. изменить внешнюю политику на Балканах».

Рассмотренная война позволила России иметь свой черноморский флот, расширила границы империи, решила другие внешнеполитические вопросы.

Русско-турецкая война 1768-1774 годов

Борьбу за выход к Черному морю и приобретение новых земель на юге Россия продолжила в царствование Екатерины II.

В войне с Турцией в 1768-1774 гг. русское правительство приняло решение действовать наступательно, при этом главным направлением военных действий были избраны Дунайские княжества - Молдавия и Валахия.

В начале войны крымский хан Крым-Гирей нанес удар по Украине. В середине января 1769 г. он во главе 100-тысячной крымской конницы вторгся в пределы Новороссийской губернии и Запорожья. Два татарских отряда, встретив решительный отпор и понеся большие потери, отступили в Крым. Однако, 50-тысячный отряд во главе с Крым-Гиреем сумел проникнуть достаточно далеко в глубь Украины; обходя крупные укрепленные города, они смогли захватить и сжечь большое количество сел. Но, как только хан узнал, что против него направлены войска. он тут же отошел в степи. Это был последний набег крымских татар на украинские земли.

Русское правительство отдает приказ о создании Азовской флотилии. Корабли для нее строились на старых петровских верфях Дона и его притоков, а впоследствии - в Азове и Таганроге. Руководил строительством талантливый флотоводец вице-адмирал А. Сенявин, ставший впоследствии первым командующим молодого флота.

Большой успех принес русским войскам 1770 год. Возглавляемая талантливым полководцем Румянцевым, армия в ряде сражений разгромила турецко-татарскую армию. Особенно крупными были победы на реках Ларге 7(18) июля и Кагул 21 июля (1 августа). Успехи на суше были подкреплены морскими победами, которые создали благоприятные предпосылки для решительных действий против вассала и союзника Турции - Крымского ханства. Разработанный план ведения военных действий в 1771 году в качестве основной задачи предусматривал овладение Крымом силами 2-й русской армии.

К наступлению готовились довольно основательно. Во второй половине 1770 - начале 1771 г. на землях Запорожья была построена новая линия укреплений - Днепровская. Она проходила от Днепра по рекам Конке и Берде к Азовскому морю. Здесь и был создан плацдарм, с которого 2-ая армия начала наступательные операции по овладению Крымом.

В это время к новому командующему 2-й армией П. Панину обратились ногайские татары с просьбой разрешить вернуться в родные края - Приазовье и Причерноморье (в 1769 году их вытеснили оттуда русские войска, преследовавшие конницу Крым-Гирея).

Русское правительство дало утвердительный ответ с условием, что ногайцы примут российское подданство. На эти условия согласились ногайские татары Белгородской, Буджакской, Едисанской, впоследствии Едигкульской и Джамбулукской орд.

Занятие Крыма русскими войсками

Главные силы 2-й армии, насчитывавшие 24 тысячи человек, во главе с новым командующим В. Долгоруковым направились к Перекопу в конце апреля 1771 года.

Крымское руководство понимало, что русские войска, подошедшие вплотную к полуострову, вскоре начнут свое наступление. Были предприняты попытки максимально сосредоточить имеющиеся силы в самом Крыму, с этой целью хан Селим-Гирей, находившийся со своими войсками в турецком лагере на Дунае, прорвал в сентябре 1770 г. линии русских войск и вернулся в край.

Турецкий султан был крайне заинтересован в сохранении Крыма под своей властью. Несмотря на то, что сама Турция находилась в чрезвычайно сложном положении, в Крым направились турецкие войска, военные специалисты, инструктора во главе с Ибрагимом - пашой и одним из лучших полководцев Абазех-Мухаммед-пашой. Под их руководством возводились укрепления, проходили обучение крымские войска.

В это время основные силы русской армии во главе с генералом В. Долгоруковым подходили к Перекопу, в то же время отряд под командованием генерала Щербатова, используя корабли Азовской военной флотилии, высадился в 50 километрах от Перекопа.

Когда 9 июня 1771 г. основные силы 2-й армии начали атаку перекопских укреплений, во фланг неприятеля ударил отряд генерала Прозоровского, переправившись через Сиваш. Селим-Гирей оказался вынужденным снять часть войск с основного направления и бросить их против отрядов Щербатова и Прозоровского. Этим не преминул воспользоваться генерал Долгоруков и, отбросив крымскотатарские войска от Перекопа, развил наступление в глубь Крыма. Армия под его командованием направилась к Бахчисараю, в направлении Гезлева устремился отряд Брауна, отряд же Щербатова двинулся в сторону Каффы. Генерал Щербатов разбивает 100-тысячное войско крымского хана 29 июня на подходе к Каффе и после этого овладевает Керченским и Таманским полуостровами. Браун без проблем занимает Гезлев. Не встретили особого сопротивления и основные силы под командованием Долгорукова. Подойдя к Ак-Мечети, командующий 2-й армией расположил свой лагерь у р. Салгир (на том месте, где находилась палатка командующего, ныне в центре Симферополя стоит обелиск - Долгоруковский шпиль).

К концу июня русская армия овладела, фактически, всей территорией полуострова. Турецкий флот, находившийся у крымского побережья, побоялся высадить десант для поддержки ханских войск, он даже не решился на сражение с кораблями Азовской флотилии. Вскоре султанская эскадра приняла остатки турецких войск, воевавших в Крыму, хана Селим-Гирея с его гаремом, частью беев и мурз и отбыла в Константинополь.

В то же время к В. Долгорукову обратилась высшая татарская знать (беи и мурзы) и мусульманское духовенство с просьбой о союзе и дружбе Крыма с Россией. Генерал В. Долгоруков принял 27 июля 1771 г. ширинского мурзу Исмаила, передавшего ему присяжной лист о вечной дружбе и неразрывном союзе с Россией, подписанный 110 представителями высшей крымскотатарской знати. Накануне по инициативе Джахан-Гирея, Бегадыр-Гирея и влиятельных беев Ширинских был созван совет высшей крымской знати, утвердивший указанный присяжный лист. После этого совет избрал нового хана - орского бея Сагиб-Гирея (который считался сторонником сближения с Россией), а калгой-султаном его брата, Шагин-Гирея. В. Долгоруков принял присяжной лист и утвердил избрание крымским ханом Сагиб-Гирея. Это означало, что Крымское ханство становилось независимым государством под протекторатом России.

В ноябре 1771 года и в Стамбуле состоялся подобный совет крымской знати, бежавшей в Турцию, который избрал ханом Максуд-Гирея. Турецкий султан, утвердив это избрание, прилагал все усилия для возвращения Крыма в свою зависимость.

Оставив небольшие гарнизоны в основных городах Крыма и в портах Керчь, Еникале и Кинбурн, русские войска ушли с полуострова.

Кючук-Кайнарджийский договор (1774 г.)

Успешно развивались события для русской армии, воевавшей с Турцией, на других направлениях. Особых успехов добивались войска под командованием А. Суворова. В частности, в начале июня 1774 г. русская армия форсировала Дунай, а 9 июня ее авангард под командованием Суворова, насчитывавший всего 8 тысяч солдат, разгромил 40-тысячную турецкую армию у Козлуджей. В конце июня русские войска, перейдя Балканы, стали угрожать Константинополю. Турция предложила России заключить мирный договор. Целый ряд европейских государств, обеспокоенные чрезвычайными успехами, стали оказывать давление на русское правительство и вынудили его уступить.

После коротких переговоров в небольшой болгарской деревушке Кючук-Кайнарджи, 10 июля 1774 года представители России и Турции подписали мирный договор. Свои подписи под ним поставили П. Румянцев и турецкий великий визирь Муссун-заде Мехмет-паша. Турция признавала независимость Крымского ханства, при этом обязалась не вмешиваться в его внутренние дела. Только согласно традициям сохранялось подчинение хана турецкому султану в религиозных вопросах, как верховному халифу. В состав России вошли Большая и Малая Кабарда, восточная часть Керченского полуострова с Керчью и Еникале, Азов с прилегающим районом, крепость Кинбурн в устье Днепра, территория между Днепром и Южным Бугом в их нижнем течении до побережья Черного моря. Особое значение для России имели статьи договора, согласно которым она добилась права свободного торгового судоходства по Черному морю через Босфор и Дарданеллы и захода русских торговых судов в турецкие порты. Кроме этого, Турция должна была в течение трех лет выплачивать России контрибуцию в размере 4,5 млн. рублей.

Для Крымского ханства важнейшей была третья статья Кючук-Кайнарджийского договора, где определялся его статус: «Все татарские народы имеют быть признаны вольными и совершенно независимыми от посторонней власти, но пребывающими под самодержавной властью собственного их хана чингисского поколения, всем татарским обществом избранного и возведенного, который да управляет по древним их законам и обычаям, не отдавая отчета ни в чем никакой посторонней державе, и для того ни российский двор, ни Оттоманская Порта не имеет вступаться как в избрание и возведение помянутого хана, так и в домашние их дела ни под каким видом...»

Кючук-Кайнарджийский договор имел ряд существенных противоречащих друг другу пунктов, которые в любой момент могли дестабилизировать обстановку в Крыму. Политика и Турции, и России способствовали расколу крымского общества на две части - пророссийскую и проосманскую, что еще более накаляло обстановку на полуострове.

Правление Шагин-Гирея

В 1775 году турецкий султан решается сместить с престола Сагиб-Гирея, чье правление особого удовлетворения Турции не принесло. Новым крымским ханом назначается Девлет-Гирей. Это совсем не устраивало российское правительство. Воспользовавшись тем, что Турция не выполнила ряд положений Кючук-Кайнарджийского договора (в частности, ее войска, продолжали оставаться в Каффе), выдвинув еще ряд претензий, Екатерина II отдает приказ о вводе российских войск в Крым. В ноябре 1776 года корпус под командованием А. Прозоровского без сопротивления занял Перекоп.

Весной 1777 года войска под командованием А. Суворова заняли степную часть полуострова. Поддержанный русской императрицей Шагин-Гирей высаживается в Еникале. Абсолютное большинство крымскотатарской знати переходит на его сторону. 29 марта 1777 г. Диван принимает решение об отстранении Девлет-Гирея и провозглашении крымским ханом Шагин-Гирея. После того, как 20 мая русские войска овладели Каффой, Девлет-Гирей оказался вынужденным отправиться в Турцию.

Шагин-Гирей, видя сложность положения в своем государстве, обратился к Екатерине II с просьбой оставить в Крыму часть русских войск, которые расположились у Ак-Мечети. Правление Шагин-Гирея нельзя признать удачным: стремясь ускорить развитие и преобразование своего государства, он пытается осуществить многочисленные реформы, при этом совершенно не считаясь со сложным внутренним и внешним положением ханства. Многие преобразования серьезно нарушали установившиеся традиции, требовали огромных денег (особенно попытка построить новую столицу в Каффе), увеличивали налоги с населения. Крайне негативную реакцию вызывало у народа введение «европейских новшеств»: сам Шагин-Гирей ездил не верхом на коне, как подобало хану, а в карете, была проведена перепись населения (вызвавшая значительный переполох, так как никогда ранее подобные мероприятия не проводились, а разъяснить населению ее цель никто по-настоящему не удосужился). После того, как хану вздумалось создавать в ханстве войско на европейский манер, а уж тем более введения оскорбляющих человеческое достоинство телесных наказаний в виде порки шпицрутенами, против него в октябре 1777 г. взбунтовался весь Крым.

Этим тут же воспользовалась Турция. Назначив в Стамбуле нового хана Селим-Гирея III, султан помогает ему высадиться в Крыму в декабре 1777 г. Против Шагин-Гирея выступили не только крымские, но и ногайские татары. И только вмешательство русских войск во главе с А. Прозоровским помогло Шагин-Гирею подавить это выступление. Турция вынуждена была согласиться с утверждением на ханском престоле Шагин-Гирея (Селим-Гирей III в ходе восстания был убит).

Однако Шагин-Гирей нужных выводов не сделал и продолжал введение новшеств, чем и предопределил свою дальнейшую судьбу.

Оценив всю сложность положения в Крыму, Екатерина II предпринимает необходимые меры. Вместо А. Прозоровского она назначает командующим русскими войсками А. Суворова, который являлся не только блистательным полководцем, но и мудрым дипломатом.

С одной стороны, Суворов проводил ряд мероприятий по укреплению обороны полуострова, особенно побережья, в частности, построил укрепления у входа в Ахтиарскую бухту, запретил турецким кораблям брать пресную воду из р. Бельбек и усилил охрану побережья. В то же время он прилагает максимум усилий, чтобы «российское присутствие» не вызывало у крымских татар озлобления, с этой целью им был издан специальный приказ по своей армии: «Соблюдать полную дружбу и утверждать обоюдное согласие между россиян и разных звеньев обывателей». Зная о том, что европейская дипломатия уже неоднократно обращала внимание России на незаконность присутствия ее войск в Крыму, по предложению Г. Потемкина было принято решение возложить на эти войска во главе с А. Суворовым обеспечение переселения христианского населения из Крыма (в основном, греческого). Такие действия осуществлялись русским правительством с целью подрыва, и без того находящейся в тяжелом состоянии, экономики Крыма. (Европе представили другие мотивы этого переселения - притеснение христиан на полуострове). А. Суворов проводит операцию с присущей ему молниеносностью (при этом он даже не поставил в известность Шагин-Гирея), с мая по сентябрь 1778 года в Приазовье и в Северное Причерноморье было переселено 31 тысяча христиан.

Турецкий султан несколько раз направлял к берегам большие эскадры своих кораблей, но, зная насколько решительно и успешно могут действовать русские войска под командованием А. Суворова, турки так и не отважились высадить свой десант.

В свою очередь, Екатерина II не решалась на присоединение Крыма к России, зная отношение к этому вопросу ряда европейских государств. Более того, под их давлением Россия согласилась подписать с Турцией 10 марта 1779 г. Айналы-Кавакскую конвенцию. В ответ на обязательства турецкого султана не вмешиваться во внутренние дела Крымского ханства, Россия выводила свои войска из Крыма, соглашаясь на подчинение ханства султану в делах религии, в том числе и благословение им хана при возведении на престол. Турция также обязывалась беспрепятственно пропускать через Босфор и Дарданеллы русские торговые суда и признать крымским ханом Шагин-Гирея.

Выполняя решение конвенции, русское правительство выводит свои войска из Крыма, оставив только 6-тысячный гарнизон в Керчи и Еникале.

Ничему не наученный Шагин-Гирей безуспешно продолжал «европеизировать» свое ханство, и, как следствие, осенью 1781 г. вспыхнуло новое восстание, которое возглавил собственный брат хана Батыр-Гирей вместе с крымским муфтием. На этот раз Шагин-Гирею удалось самому справиться с выступлением своих подданных. Однако устроенные ханом казни вызвали в 1782 году новое восстание, и Шагин-Гирею пришлось бежать под защиту русского гарнизона в Керчь. Турция провозгласила ханом Махмут-Гирея. Российское правительство для восстановления Шагин-Гирея у власти направляет свои войска в Крым. Сторонники Махмут-Гирея потерпели поражение, и Шагин-Гирей занял ханский престол.

Положение дел в Крымском ханстве постоянно ухудшалось, и русское правительство понимало, что дальнейшее «правление» Шагин-Гирея только усугубляет положение и вызывает резкое недовольство крымских татар. В то же время было очевидно, что свою самостоятельность Крым в такой ситуации сохранить не сможет. Согласиться с тем, что Крымское ханство вновь станет вассалом Турции, Екатерина II, разумеется, не могла. После долгих совещаний с Г. Потемкиным она решается на присоединение Крыма к России.

Этому способствовала и сложившаяся международная обстановка 80-х годов XVIII в. Внимание ведущих европейских государств, и прежде всего Англии и Франции, было приковано к Северной Америке, где в английских колониях развернулась война за независимость. Поэтому вмешаться в «выяснение отношений» между Россией и Турцией Европа не могла.

К Шагин-Гирею направили генерала Самойлова, который передал хану предложение Екатерины II добровольно отречься от престола и передать Крым России. При этом Шагин-Гирею гарантировалось дальнейшее покровительство и выделение ему ежегодно 200 тысяч рублей. Понимая, что никакой поддержки у своих подданных он уже давно не имеет, в феврале 1783 г. Шагин-Гирей отрекается от престола.

8 апреля 1783 г. Екатерина II подписывает манифест (рескрипт) «О принятии полуострова Крыма, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». Понимая чрезвычайную сложность происходивших событий и возможных последствий, в манифесте императрица приводит доводы правильности принятого решения: «В прошедшую с Портой оттоманскую войну, когда силы и победы оружия Нашего давали нам полное право оставить в пользу Нашу Крым, в руках наших бывший. Мы сим и другими пространными завоеваниями жертвовали тогда возобновлению доброго согласия и дружбы с Портою Оттоманскою, преобразив на тот конец народы татарские в область вольную и независимую, чтобы удалить навсегда случаи и способы к распрям и отстуде, происходившим часто между Россиею и Портою в прежнем татар состоянии Но ныне, по долгу предлежащего Нам попечения о благе и величии Отечества, стараясь в пользу и безопасность его утвердить, как равно полагая средством, навсегда отдаляющим неприятные причины, возмущающие вечный мир между империями Российскою и Оттоманскою заключенный, который мы навсегда искренне сохранить желаем, не меньше же и в замену и удовлетворение убытков Наших, решалися Мы взять под державу Нашу полуостров Крымский, остров Таман и Кубанскую сторону». Тут же в манифесте императрица уверяет крымских татар, что она обязуется: «содержать их наравне с природными Нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную веру».

На восточном направлении важнейшими задачами внешней политики, стоявшими перед Россией, во второй половине XVIII века были: борьба за выход к Чёрному морю; защита южных границ от набегов крымского ханства подстрекаемого Турцией; и борьба с агрессией Османской империи, которая стремилась к расширению своей территории за счёт Северного Черноморья и Кавказа, а также рассчитывала захватить Астрахань, получить Подолию и Волынь, которые ей обещала передать Барская конфедерация и установить протекторат над Польшей. Все эти задачи были решены в правление Екатерины II.

В 1768 году Турция подстрекаемая Австрией и Францией объявила России войну. Официальным поводом к войне явилось отклонение Россией ультиматума от турецкого правительства о выводе русских войск из Польши, которые в это время вели военные действия против Барской конфедерации. Так началась Русско-турецкая война (1768-1774).

В первый год войны, несмотря на её официальное объявление, султаном Мустафой III из-за неподготовленности Турции военных действий не велось. Они начались лишь в 1769 году, с нападения крымских татар по приказу Султана на южные окраины России. Это был последний в истории татарский набег на Россию. Он не имел успеха. Войска крымского хана Селим Гирея сумели дойти до Елисаветграда (современного Днепропетровска) и были отбиты русскими войсками под командованием генерал-губернатора Малороссии П.А. Румянцева.

Военные действия против Турции велись одновременно на трёх фронтах: на Дунае, в Крыму и в Закавказье, куда русские воска вошли по приглашению Грузии.

В 1769 году первой русской армии под командованием А.М. Голицына в Молдавии сумела взять Хотин и Ясы. Вскоре Голицына на посту командующего первой армии сменил Румянцев. Он продолжил наступление. В 1770 году русские войска, форсировав реку Прут начали летнюю кампанию. Румянцев умело используя боевые качества русской регулярной армии, а также перевес в артиллерии и ручном огнестрельном оружии, 17 июня с тридцати восьми тысячным войском у урочища Рябая Могила, разгромил и обратил в бегство семидесятитысячную турецкую армию, под командованием крымского хана Каплан-Гирея. Менее чем через месяц, 7 июля на реке Ларге Румянцев одержал ещё одну победу. Бой длился 8 часов, и турки снова были вынуждены бежать, потеряв всю артиллерию и более тысячи человек убитыми. Очередную выдающуюся победу Румянцев одержал 21 июля на реке Кагул. Имея всего тридцати восьми тысячную армию и 118 орудий, полководец выделил из этих сил одиннадцать тысяч для прикрытия тыла, которому угрожала конница крымских татар, а остальными двадцатью семью тысячами и всеми наличными орудиями атаковал восьмидесятитысячную турецкую армию великого визиря Халиль - паши, и после упорного боя сумел обратить её в бегство. Эти победы обеспечили выход русских войск к нижнему течению Дуная.

В то же самое время, русский экспедиционный корпус в Грузии овладел Кутаиси и осадил Поти, а переправившаяся через реку Куру турецкая армия была разбита в Аспинзском сражении совместными русско-грузинскими силами. Кабарда, абазины и грузинский царь Ираклий II перешли на сторону России. Продвижение русских армий больше замедлялось не сопротивлением турок, а трудностями снабжения продовольствием и фуражом.

1770 год был ознаменован и крупной морской победой. Балтийская эскадра, под командованием А.Г. Орлова и Г.А. Спиридова обогнув Европу, вошла в средиземное море, и в апреле захватила Наварин, а 24 июня нанесла поражение турецкому флоту в Хиосском проливе. Русский флот уступал турецкому по количеству кораблей, но зато русская артиллерия превосходила турецкую скорострельностью и дальностью стрельбы, а русские экипажи имели гораздо лучшую подготовку, чем турецкие. Кроме того боевой порядок расположения турецкого флота был на редкость неудачным. Он оказался скучен на небольшом пространстве и мог использовать в бою менее половины своей артиллерии. В результате турецкий флот, понеся существенный урон, был вынужден отступить в Чесменскую бухту под прикрытие береговых батарей. Там его блокировал русский флот и уничтожил, открыв по нему артиллерийский огонь зажигательными снарядами. Весь турецкий флот сгорел. Турки потеряли убитыми десять тысяч человек. Потери русских составили всего 11 человек. Чесменская победа дала возможность русскому флоту завоевать господство в Эгейском море, блокировать Дарданеллы и нарушить турецкие коммуникации в архипелаге. Одним словом имела чрезвычайно важное значение. За победу в Чесменской битве А. Орлов получил титул князя Чесменского, и был награждён орденом святого Георгия 1 степени, Спиридов был удостоен ордена святого Андрея Первозванного, ордена святого Георгия второй степени и Грэйг - чина контр адмирала.

Таким образом, компания 1770 года прошла под знаком явного превосходства России, как на суше, так и на море. Турция хотя и располагала огромной по численности армией, но по своему военному и эконмическому потенциалу явно уступала России.

В 1771 году военные действия велись преимущественно в Крыму. Армия генерала В.М. Долгорукова, при поддержке Азовской флотилии под руководством вице- адмирала А. Н. Сенявина, захватила Перекоп, а затем взяла Феодосию и Евпаторию. В течении 1771 года все основные центры Крыма были заняты русской армией. В результате этих побед крымский хан Шагин-Гирей, заключил в следующем году с князем В.М. Долгоруким договор, по которому Крым провозглашался независимым под покровительством России.

В 1772 году Турция оказалась в сложном положении, она уже была не в состоянии продолжать войну, как по причине военных поражений, так и из-за начавшихся антитурецких восстаний в Египте и Сирии. Поэтому султан Мустафа III предложил Екатерине II заключить мир. Переговоры проходили сначала в Фокшанах, а затем в Бухаресте, и длились с июля 1772 до зимы 1773 года.

Однако надеясь на поддержку Австрии, Франции и Австрии, Турция не спешила капитулировать. К тому - же турецкое правительство надеялось использовать тяжёлое внутреннее положение России, где как раз началась крестьянская война под предводительством Пугачёва, и поэтому отклонило требования российской стороны о предоставлении независимости крымскому ханству и свободном пропуске русских судов через Босфор и Дарданеллы. Поэтому переговоры закончились безрезультатно.

Военные действия возобновились в феврале 1773 года, велись на Дунае и небыли отмечены громкими победами. Неудачей завершилась осада крепости Силистрия, и Румянцев ввиду недостатка сил, был вынужден отвести войска за Дунай, несмотря на настойчивое требование императрицы продолжать наступательные действия, чтобы ускорить окончание войны. Самыми крупными военными успехов этого года были разгром турок генералом А.В. Суворовым под Гирсовым и Туртукаем, а также занятие русским флотом после двухмесячной осады города Бейрута.

В следующем 1774 году А.В. Суворов, имея всего восемнадцати тысячную армию, разгромил сорокатысячное турецкое войско. В этой битве турки потеряли 500 человек убитыми и ранеными, 29 пушек и 107 знамён. Потери русских составили 200 человек. Эта победа открыла русским войскам путь на Стамбул. Надежды Турции на помощь европейских держав и сложное внутреннеполитическое положение России не оправдались. Султан запросил мира.

Война завершилась в 1774 году, подписанием Кучук - Кайнарджрского мирного договора, который Румянцев согласился подписать только после того, как турки приняли все предложенные Россией условия. По условиям договора Крымское ханство объявлялось независимым от Турции, и фактически переходила под контроль России. Россия получала в вечное и неприкосновенное владение город Азов с уездом, крепости Керчь и Еникале в Крыму, запиравшие Российской империи выход к Азовскому и чёрному морю, замок Кинбурн с округом и степями в междуречье Буга и Днепра, Большую и Малую Кабарду. Крепость Очаков оставалась за блистательной Портой. Турция предоставляла торговым русским кораблям беспрепятственное право прохода через Босфор и Дарданеллы, давала балканским христианам свободу вероисповедания, и признавала за Российской империей право выступать защитницей славянского населения Османской империи. Русские подданные получали право беспрепятственно и бесплатно посещать Иерусалим и другие святые места. Порта обязывалась не брать с Грузии дань юношами и девушками. В свою очередь Россия возвращала Турции всю Бессарабию с городами Аккрманом, Килией, Измаилом, крепость Бендеры, княжества Молдавское и Валашское со всеми крепостями, городами, слободами, деревнями, и всем тем, что в них находится, а также обязывалась вывести войска из Грузии и Мингрелии, но с условием, чтобы крепости этих земель охранялись не турецкими, а местными гарнизонами. Однако возвращённые земли оставались под властью Турции уже только формально.

Кучук-Кайнарджирский договор имел большое историческое значение. Именно с момента его заключения начинается медленное, но неуклонное ослабление Османской империи. Одновременное с этим договор превратил Российскую империю в черноморскую державу и укрепил её позиции на Балканах и Закавказье, обезопасил границы на юге. Также в результате подписания Кучук-Кайнарджирского договора усилилась национально-освободительное движение в дунайских княжествах Молдавии и Валахии, и последовал ряд обращений от властей этих княжеств к России с просьбами контроля за выполнением обязательств Османской империи.

Регистрационный номер 0236657 выдан для произведения:

На восточном направлении важнейшими задачами внешней политики, стоявшими перед Россией, во второй половине XVIII века были: борьба за выход к Чёрному морю; защита южных границ от набегов крымского ханства подстрекаемого Турцией; и борьба с агрессией Османской империи, которая стремилась к расширению своей территории за счёт Северного Черноморья и Кавказа, а также рассчитывала захватить Астрахань, получить Подолию и Волынь, которые ей обещала передать Барская конфедерация и установить протекторат над Польшей. Все эти задачи были решены в правление Екатерины II .

В 1768 году Турция подстрекаемая Австрией и Францией объявила России войну. Официальным поводом к войне явилось отклонение Россией ультиматума от турецкого правительства о выводе русских войск из Польши, которые в это время вели военные действия против Барской конфедерации. Так началась Русско-турецкая война (1768-1774) .

В первый год войны, несмотря на её официальное объявление, султаном Мустафой III из-за неподготовленности Турции военных действий не велось. Они начались лишь в 1769 году, с нападения крымских татар по приказу Султана на южные окраины России. Это был последний в истории татарский набег на Россию. Он не имел успеха. Войска крымского хана Селим Гирея сумели дойти только до Елисаветграда (современного Днепропетровска) и были отбиты русскими войсками под командованием генерал-губернатора Малороссии П.А. Румянцева.

Военные действия против Турции велись одновременно на трёх фронтах: на Дунае, в Крыму и в Закавказье, куда русские воска вошли по приглашению Грузии.

В 1769 году первой русской армии под командованием А.М. Голицына в Молдавии сумела взять Хотин и Ясы. Вскоре Голицына на посту командующего первой армии сменил Румянцев. Он продолжил наступление. В 1770 году русские войска, форсировав реку Прут начали летнюю кампанию. Румянцев умело используя боевые качества русской регулярной армии, а также перевес в артиллерии и ручном огнестрельном оружии, 17 июня с тридцати восьми тысячным войском у урочища Рябая Могила, разгромил и обратил в бегство семидесятитысячную турецкую армию, под командованием крымского хана Каплан-Гирея . Менее чем через месяц, 7 июля на реке Ларге Румянцев одержал ещё одну победу. Бой длился 8 часов, и турки снова были вынуждены бежать, потеряв всю артиллерию и более тысячи человек убитыми. Очередную выдающуюся победу Румянцев одержал 21 июля на реке Кагул. Имея всего тридцати восьми тысячную армию и 118 орудий, полководец выделил из этих сил одиннадцать тысяч для прикрытия тыла, которому угрожала конница крымских татар, а остальными двадцатью семью тысячами и всеми наличными орудиями атаковал восьмидесятитысячную турецкую армию великого визиря Халиль - паши, и после упорного боя сумел обратить её в бегство. Эти победы обеспечили выход русских войск к нижнему течению Дуная.

В то же самое время, русский экспедиционный корпус в Грузии овладел Кутаиси и осадил Поти, а переправившаяся через реку Куру турецкая армия была разбита в Аспинзском сражении совместными русско-грузинскими силами. Кабарда, абазины и грузинский царь Ираклий II перешли на сторону России. Продвижение русских армий больше замедлялось не сопротивлением турок, а трудностями снабжения продовольствием и фуражом.

1770 год был ознаменован и крупной морской победой. Балтийская эскадра, под командованием А.Г. Орлова и Г.А. Спиридова обогнув Европу, вошла в средиземное море, и в апреле захватила Наварин, а 24 июня нанесла поражение турецкому флоту в Хиосском проливе. Русский флот уступал турецкому по количеству кораблей, но зато русская артиллерия превосходила турецкую скорострельностью и дальностью стрельбы, а русские экипажи имели гораздо лучшую подготовку, чем турецкие. Кроме того боевой порядок расположения турецкого флота был на редкость неудачным. Он оказался скучен на небольшом пространстве и мог использовать в бою менее половины своей артиллерии. В результате турецкий флот, понеся существенный урон, был вынужден отступить в Чесменскую бухту под прикрытие береговых батарей. Там его блокировал русский флот и уничтожил, открыв по нему артиллерийский огонь зажигательными снарядами. Весь турецкий флот сгорел. Турки потеряли убитыми десять тысяч человек. Потери русских составили всего 11 человек. Чесменская победа дала возможность русскому флоту завоевать господство в Эгейском море, блокировать Дарданеллы и нарушить турецкие коммуникации в архипелаге. Одним словом имела чрезвычайно важное значение. За победу в Чесменской битве А. Орлов получил титул князя Чесменского, и был награждён орденом святого Георгия 1 степени, Спиридов был удостоен ордена святого Андрея Первозванного, ордена святого Георгия второй степени и Грэйг – чина контр адмирала.

Таким образом, компания 1770 года прошла под знаком явного превосходства России, как на суше, так и на море. Турция хотя и располагала огромной по численности армией, но по своему военному и эконмическому потенциалу явно уступала России.

В 1771 году военные действия велись преимущественно в Крыму. Армия генерала В.М. Долгорукова, при поддержке Азовской флотилии под руководством вице- адмирала А. Н. Сенявина, захватила Перекоп, а затем взяла Феодосию и Евпаторию. В течении 1771 года все основные центры Крыма были заняты русской армией. В результате этих побед крымский хан Шагин-Гирей, заключил в следующем году с князем В.М. Долгоруким договор, по которому Крым провозглашался независимым под покровительством России.

В 1772 году Турция оказалась в сложном положении, она уже была не в состоянии продолжать войну, как по причине военных поражений, так и из-за начавшихся антитурецких восстаний в Египте и Сирии. Поэтому султан Мустафа III предложил Екатерине II заключить мир. Переговоры проходили сначала в Фокшанах, а затем в Бухаресте, и длились с июля 1772 до зимы 1773 года.

Однако надеясь на поддержку Австрии, Франции и Австрии, Турция не спешила капитулировать. К тому – же турецкое правительство надеялось использовать тяжёлое внутреннее положение России, где как раз началась крестьянская война под предводительством Пугачёва, и поэтому отклонило требования российской стороны о предоставлении независимости крымскому ханству и свободном пропуске русских судов через Босфор и Дарданеллы. Поэтому переговоры закончились безрезультатно.

Военные действия возобновились в феврале 1773 года, велись на Дунае и небыли отмечены громкими победами. Неудачей завершилась осада крепости Силистрия, и Румянцев ввиду недостатка сил, был вынужден отвести войска за Дунай, несмотря на настойчивое требование императрицы продолжать наступательные действия, чтобы ускорить окончание войны. Самыми крупными военными успехов этого года были разгром турок генералом А.В. Суворовым под Гирсовым и Туртукаем, а также занятие русским флотом после двухмесячной осады города Бейрута.

В следующем 1774 году А.В. Суворов, имея всего восемнадцати тысячную армию, разгромил сорокатысячное турецкое войско. В этой битве турки потеряли 500 человек убитыми и ранеными, 29 пушек и 107 знамён. Потери русских составили 200 человек. Эта победа открыла русским войскам путь на Стамбул. Надежды Турции на помощь европейских держав и сложное внутреннеполитическое положение России не оправдались. Султан запросил мира.

Война завершилась в 1774 году, подписанием Кучук - Кайнарджрского мирного договора, который Румянцев согласился подписать только после того, как турки приняли все предложенные Россией условия. По условиям договора Крымское ханство объявлялось независимым от Турции, и фактически переходила под контроль России. Россия получала в вечное и неприкосновенное владение город Азов с уездом, крепости Керчь и Еникале в Крыму, запиравшие Российской империи выход к Азовскому и чёрному морю, замок Кинбурн с округом и степями в междуречье Буга и Днепра, Большую и Малую Кабарду. Крепость Очаков оставалась за блистательной Портой. Турция предоставляла торговым русским кораблям беспрепятственное право прохода через Босфор и Дарданеллы, давала балканским христианам свободу вероисповедания, и признавала за Российской империей право выступать защитницей славянского населения Османской империи. Русские подданные получали право беспрепятственно и бесплатно посещать Иерусалим и другие святые места. Порта обязывалась не брать с Грузии дань юношами и девушками. В свою очередь Россия возвращала Турции всю Бессарабию с городами Аккрманом, Килией, Измаилом, крепость Бендеры, княжества Молдавское и Валашское со всеми крепостями, городами, слободами, деревнями, и всем тем, что в них находится, а также обязывалась вывести войска из Грузии и Мингрелии, но с условием, чтобы крепости этих земель охранялись не турецкими, а местными гарнизонами. Однако возвращённые земли оставались под властью Турции уже только формально.

Кучук-Кайнарджирский договор имел большое историческое значение. Именно с момента его заключения начинается медленное, но неуклонное ослабление Османской империи. Одновременное с этим договор превратил Российскую империю в черноморскую державу и укрепил её позиции на Балканах и Закавказье, обезопасил границы на юге. Также в результате подписания Кучук-Кайнарджирского договора усилилась национально-освободительное движение в дунайских княжествах Молдавии и Валахии, и последовал ряд обращений от властей этих княжеств к России с просьбами контроля за выполнением обязательств Османской империи.

Война с Турцией 1768–1774 гг.

С начала 60-х годов XVIII века русский военно-морской флот начал возрождаться. Екатерина II, придя к власти в 1762 г. и начав большую и сложную внешнюю политику, учитывала значение флота и необходимость оздоровить и укрепить его. Были пересмотрены штаты кораблей, упорядочено их артиллерийское вооружение, началось усиленное судостроение, заложены новые большие многопушечные суда, реконструировались порты и верфи.

Царствование императрицы Екатерины II, продолжавшееся 33 года, является одной из самых блестящих эпох в истории русского флота.

Усиление России в середине XVIII в, в особенности после Семилетней войны и с восшествием Екатерины II на русский престол, вызвало сильное противодействие со стороны ряда западноевропейских государств, особенно Франции, стремившейся ослабить русскую экспансию в Западной Европе.

Интересы экономического развития России настоятельно требовали выхода к Черному морю, по которому могла идти торговля хлебом из южных районов России.

Не меньшее значение Черное море имело для обороны Русского государства, так как турки и крымские татары совершали набеги на русскую территорию с захваченного ими Северного Причерноморья. Таким образом, для возобновления исторических связей с Ближним Востоком и средиземноморскими государствами и обеспечения безопасности южных границ необходимо было очистить от турок северное побережье Черного моря.

Русско-турецкая война 1735–1739 гг. не решила противоречий между двумя государствами. Россия не получила выхода к Черному морю, которое оставалось внутренним морем Турции.

Инициатором новой войны стала Турция. Под давлением Франции и других европейских государств Турция всячески провоцировала войну. Воспользовавшись незначительным пограничным инцидентом, Турция 25 сентября 1768 г. объявила войну России.

Тайный совет, созданный Екатериной II 4 ноября 1768 г., разработал план войны и, по выражению Екатерины, приступил «к подпаливанию Турецкой империи со всех четырех углов ». Решено было вести войну наступательную и одну армию направить к Днестру для вторжения на территорию Турции, а другую - на Украину для действий в Крыму. Кроме того, предполагалось двинуть отряды войск в Грузию и на Кубань.

Конечными целями войны для России было утверждение на берегах Азовского и Черного морей и открытие через них свободного торгового пути в Средиземное море. Для достижения этих целей, после занятии Азова и Таганрога, с поспешностью началось возобновление Донской (Азовской) флотилии.

Архипелагская экспедиция русского флота 1769–1774 гг.

Самым смелым морским предприятием этой войны был проект графа Алексея Григорьевича Орлова по отправлению русской эскадры в Средиземное море для действий против Турции со стороны Архипелага.

А.Г Орлов, находившийся в Италии, ознакомившись с положением христианских подданных Турции, уже давно мечтал в случае войны воспользоваться их недовольством, организовать общее одновременное восстание против турок и помочь им возвратить себе свободу и самостоятельность.

Предполагалось, что во время войны подобное восстание сможет отвлечь часть турецких войск от нашей главной армии, а при заключении мира послужит некоторому ослаблению Турции и, следовательно, большей безопасности наших южных границ. А.Г. Орлов обнадежил императрицу в успехе предприятия, если только на помощь восставшим народам будет прислана достаточно сильная русская эскадра.

Подробный план военно-морских действий в Архипелаге был представлен братом Алексея Орлова Григорием и утвержден Советом; «распоряжение же и руководство всего сего подвига » поручалось Алексею Орлову.

Основная задача состояла в том, чтобы объединить разрозненные выступления балканских народов в единую борьбу их против Турции.

Впервые в истории нашего флота русские эскадры отправлялись в Средиземное море вокруг Европы. Между Англией и Францией в то время шла борьба за господство в колониях. Поэтому английское правительство поддерживало Россию в борьбе за выход к южным морям, рассчитывая тем самым ослабить французское влияние на Ближнем Востоке. Англия предоставила русским кораблям свои базы на пути в Архипелаг. Под давлением Англии Франция, находившаяся во враждебных отношениях с Россией, отказалась от своего плана нападения на русский флот во время его следования в Эгейское море (Архипелаг).

К отправлению в Средиземное море были подготовлены две эскадры, из которых одна, под командованием адмирала Григория Андреевича Спиридова, должна была содействовать восстанию против турок подвластных им греков и славян, а другая, под начальством контр-адмирала Джона Эльфинстона (англичанина на русской службе), предназначалась для уничтожения морской торговли Турции в Архипелаге и особенно для прекращения подвоза в Константинополь продовольствия через Дарданеллы. Оба флагмана, находившиеся под начальством Алексея Орлова, действуя независимо один от другого, должны были поддерживать связь между собой и в случае нужды оказывать взаимную помощь.

В эскадру Г.А. Спиридова были включены линейные корабли «Святослав», «Евстафий», «Европа», «Иануарий», «Северный Орел», «Трех Иерархов», «Трех Святителей», фрегат «Надежда Благополучия», бомбардирский корабль «Гром», 2 пакетбота, 4 пинка (транспортных судна). Таким образом, вся эскадра состояла из 15 кораблей, вооруженных 640 орудиями. Личный состав кораблей насчитывал 3011 человек, кроме того, на кораблях разместили десантные войска численностью 2571 человек (всего на эскадре находилось 5582 человека).

Эскадра должна была действовать в южных водах, где процесс разрушения деревянных корпусов кораблей был значительно быстрее, чем в северных водах. Для предохранения кораблей от быстрого разрушения корпуса их были покрыты войлоком и сверху обшиты досками. Поэтому первая Архипелагская эскадра Г.А. Спиридова называлась еще «обшивной». К середине июля 1769 г. подготовка эскадры была закончена.

18 июля 1769 года ее корабли вышли из гавани на Кронштадтский рейд и встали у Красной Горки. В тот же день императрица Екатерина II прибыла к эскадре и посетила флагманский корабль «Евстафий».

26 июля эскадра Г.А. Спиридова снялась с якоря и двинулась на запад. Переход эскадры был очень тяжелым из-за противных ветров и начавшихся болезней. 9 августа корабль «Святослав» из-за полученных повреждений отделился от эскадры и вернулся в Ревель. 30 августа корабли прибыли в Копенгаген. Здесь Г.А. Спиридов присоединил к эскадре только что пришедший из Архангельска вновь построенный корабль «Ростислав» вместо выбывшего «Святослава». Только 12 сентября эскадра продолжила плавание. Спустя четыре дня на Скагенском рифе разбился пакетбот «Лапоминк». 25 сентября, спустя два месяца после выхода, эскадра прибыла в английский порт Гулль. К этому времени число больных на кораблях достигло 700.

Ввиду того, что часть кораблей нуждалась в ремонте, Г.А. Спиридов решил дальнейшее движение совершать «по способности». Сборным пунктом был назначен Порт-Магон на острове Менорка.

10 октября 1769 г. адмирал на линейном корабле «Евстафий» вышел из Гулля и 18 ноября первым прибыл в Порт-Магон. К концу декабря в Порт-Магоне собрались 4 линейных корабля («Евстафий», «Трех Иерархов», «Трех Святителей», «Иануарий»), фрегат «Надежда Благополучия» и три малых судна. Пятый корабль «Ростислав» в январе 1770 подходил к Менорке, но здесь был настигнут штормом и ввиду повреждения грот- и бизань-мачты вынужден был спуститься к Сардинии. Шестой корабль «Европа» - при выходе из Портсмута сел на мель, получил пробоину и потерял руль. После ремонта оба корабля присоединились к отряду Г.А. Спиридова. Седьмой корабль «Северный Орел» из-за повреждений вернулся в Портсмут, где был продан на слом.

Пакетбот «Почтальон»

В конце января 1770 г. отряд из линейного корабля «Трех Иерархов», фрегата «Надежда Благополучия» и пакетбота «Почтальон» под командованием бригадира С.К. Грейга был направлен из Порт-Магона в Ливорно, в распоряжение находившегося там графа А.Г. Орлова. Остальные 5 судов 18 февраля 1770 г подошли к полуострову Морея, где в порту Витуло высадили десант, к которому присоединились восставшие местные жители. Эти войска разделились на два отряда, из которых один (восточный) под командой капитана Баркова, разбив турок, 8 марта взял город Мизитру (Спарту). Но затем 31 марта из-за нестойкости наших недисциплинированных союзников был разбит и совершенно уничтожен у города Триполицы. Другой же (западный) отряд под командованием майора П.П. Долгорукова овладел Аркадией и направился к Наварину. 29 марта из состава эскадры был выделен отряд капитана 1-го ранга И.А. Борисова (линейные корабли «Иануарий», «Трех Святителей» и греческий фрегат «Св. Николай») с десантными войсками бригадира И.А. Ганнибала, который подошел к крепости Наварин. Высаженный десант совместно с подошедшими войсками П.П. Долгорукова 10 апреля овладели Наварином. Адмирал Г.А. Спиридов собирался создать в Наварине базу для эскадры.

К 18 апреля здесь, под начальством графа А.Г. Орлова, собрались 5 кораблей и 7 судов других рангов, 2 греческих судна, поднявших русские флаги, и 2 наемных транспорта.

Чтобы обезопасить себя от неожиданных нападений и для надежного удержания Наварина необходимо было взять соседнюю приморскую крепость Модон. К ней был направлен отряд в 500 человек с 4 пушками под командованием генерала Ю.В. Долгорукова совместно с 800 греками. К Модону 26 апреля прибыл А.Г. Орлов с линейным кораблем «Трех Иерархов», фрегатами «Надежда Благополучия» и «Св. Николай». Однако во время осады крепости при первом натиске неприятеля действовавшие с нами греки разбежались, и русские, бросив всю находившуюся на берегу артиллерию, с большой потерей убитыми и ранеными, вынуждены были снять осаду Модона.

Турецкое правительство, обеспокоенное событиями в Морее, направило туда часть войск с Дунайского театра для подавления восстания и борьбы с русскими отрядами. Одновременно к берегам Мореи с целью уничтожения русских кораблей была послана эскадра Ибрахима Хасан-паши.

Поражения под Модоном и Триполицей убедили А.Г. Орлова в ошибочности расчета на успешное содействие местных жителей. При появлении русских войск они присоединялись к ним значительными массами и с полной готовностью шли против ненавистных им турок, но во время боя при первой опасности обращались в бегство, оставляя в жертву туркам малочисленные отряды русских. В случае же успеха их невозможно было удержать от варварских истязаний побежденных неприятелей. При таких ненадежных союзниках и малочисленности русского десанта серьезный успех на берегах и тем более внутри страны был невозможен.

Создавшаяся на театре обстановка показала А.Г. Орлову, что до тех пор, пока турецкий флот будет располагать возможностью свободно перебрасывать свои подкрепления в места, где происходят военные операции против турецких крепостей и сухопутных сил, рассчитывать на успех при слабости своих десантных сил и неподготовленности греков невозможно.

Г.А. Спиридову стало ясно, что без нанесения удара по турецкому флоту невозможно достигнуть успеха на суше. А.Г. Орлов, по настоянию адмирала, решил перенести военные действия на море. К этому времени русские морские силы в Архипелаге увеличились после прибытия эскадры Д. Эльфинстона, состоявшей из 3 кораблей, 2 фрегатов и 3 других судов.

15 мая Г.А. Спиридов с четырьмя линейными кораблями и фрегатом вышел из Наварина для соединения с эскадрой Д. Эльфинстона. Для обороны крепости был оставлен отряд А.Г. Орлова (линейный корабль и несколько малых судов).

Вторая Архипелагская эскадра под командованием контр-адмирала Д. Эльфинстона, в составе трех линейных кораблей «Тверь», «Саратов», «Не Тронь Меня», фрегатов «Надежда» и «Африка», трех транспортов и пинка (всего 3250 человек) вышла из Кронштадта 9 октября 1769 г. Корабль «Тверь», потерявший во время шторма в Балтийском море все мачты, вернулся в Ревель, вместо него к эскадре присоединился корабль «Святослав». После тяжелого перехода эскадра дошла до Англии, где все суда были введены в док для починки. В начале мая 1770 г. Д. Эльфинстон подошел к берегам Мореи и, не дождавшись приказания главнокомандующего А.Г. Орлова, по собственной инициативе высадил десантные войска, доставленные из России, в Колокинфской бухте в порте Рупино и приказал им идти к Мизитре.

После высадки войск Д. Эльфинстон, получив сведения от греков о нахождении поблизости турецкого флота, вместо соединения с эскадрой Г.А. Спиридова отправился на поиски турок. 16 мая, пройдя мыс Анджелло, русские моряки увидели неприятеля у острова Специя. Не обращая внимания на то, что турецкий флот, состоявший из 10 линейных кораблей, 5 фрегатов и 7 мелких судов, был втрое сильнее его эскадры, Эльфинстон, заботившийся только о своей собственной славе, не дождавшись соединения с первой эскадрой, опрометчиво бросился на турок. В решимости адмирала вступить в бой с такими неравными силами немалую роль играло честолюбие англичанина, не желавшего делить лавры возможной победы с русским адмиралом, поражение же Д. Эльфинстона, между тем, неминуемо повело бы к разгрому и Г.А. Спиридова. В шестом часу вечера русский отряд догнал турок, и у острова Специя между кораблями завязался бой. «Не Тронь Меня», «Саратов», поддержанные фрегатом «Надежда», атаковали два корабля турок. Турецкий адмирал Ибрахим Хасан-паша, предполагавший, что перед ним только авангард русского флота, за которым следуют главные силы, под всеми парусами поспешил укрыться под защитой батарей крепости Наполи-ди-Романья.

Утром следующего дня 17 мая Д. Эльфинстон атаковал турецкие корабли, стоявшие на шпрингах под прикрытием батарей. Русские корабли вели огонь на ходу. От выстрелов «Святослава» на турецком флагмане загорелся бушприт, и он вышел из боевой линии. Русские суда также получили несколько незначительных повреждений, на них было до 10 человек убитых и раненых. Опасаясь, что с наступлением штиля суда не смогут маневрировать, и поняв, что своими силами он не сможет одержать победу над превосходящими силами противника, Д. Эльфинстон вышел из бухты.

Продержавшись 5 дней у входа в Навплийский залив и получив сведения, что эскадра Г.А. Спиридова находится в Колокинфской бухте, Д. Эльфинстон пошел навстречу адмиралу и 22 мая соединился с ним у острова Цериго.

После ухода Д. Эльфинстона турецкий флот поспешил выйти из Навплийского залива, и наши соединенные эскадры настигли его 24 мая уже у острова Специя. Шедшие в авангарде корабли, несмотря на дальность расстояния, открыли по неприятелю огонь, но попаданий не достигли. С этого времени, то есть с 25 мая, почти месяц продолжалась погоня русских за убегающим флотом капудан-паши. Следует отметить, что турецкие суда не уступали русским ни по качеству постройки, ни по силе артиллерии.

Преследуемые в продолжение двух дней турки наконец скрылись из виду между островами Зея и Фермо, а наш флот, имея недостаток в пресной воде, зашел за нею в залив Рафти, и отряд Д. Эльфинстона успел овладеть у крепости Негропонт 4-пушечною неприятельской батареей.

Тем времени к Наварину подошли турецкие войска, и пребывание русских в этом порту оказалось под угрозой. Поэтому 23 мая укрепления крепости были взорваны, а оставшиеся корабли под командой А.Г. Орлова 27 мая ушли на соединение к флоту, ожидавшему его между островами Гермией и Мило.

Г.А. Спиридов и Д. Эльфинстон, преследуя одну общую цель, плавали вместе, но при независимости один от другого и дерзком, неуживчивом характере Д. Эльфинстона не могли не поссориться. Узнав о ссоре флагманов, главнокомандующий граф А.Г. Орлов, не разбирая их взаимных претензий, принял начальствование над обеими эскадрами и 11 июня поднял на своем корабле «Три иерарха» кайзер-флаг.

Теперь флот наш состоял из 9 линейных кораблей (один 80-пушечный и восемь 66-пушечных), 3 фрегатов, 1 бомбардирского судна, 3 пинок, 1 пакетбота и 13 наемных и призовых судов. На русских кораблях насчитывалось около 740 орудий.

Узнав от греков, что турецкий флот от острова Пароса пошел на север, русские корабли также направились на север вдоль малоазиатского побережья. Высланный 23 июня на поиски неприятельского флота отряд бригадира С.К. Грейга (линейный корабль «Ростислав» и 2 малых судна), скоро обнаружил его стоящим на якоре в проливе между берегом Малой Азии и островом Хиос. В 17 часов он поднял сигнал: «Вижу неприятельские корабли». Турецкий флот насчитывал 16 линейных кораблей (один 100-пушечный, один 96-пушечный, четыре 84-пушечных, один 80-пушечный, два 74-пушечных, один 70-пушечный, шесть 60-пушечных), 6 фрегатов и до 60 мелких судов, галер и пр.

Турки стояли в двух линиях у анатолийского берега. В первой - 10 наиболее мощных линейных кораблей 70–100-пушечных, во второй - 60-пушечные. Причем корабли второй линии стояли в промежутках между кораблями первой линии. Такое построение давало возможность туркам ввести в бой артиллерию одного борта сразу всех кораблей. Мелкие суда располагались между берегом и линиями линейных кораблей. На берегу находился лагерь противника. Всего турецкий флот имел свыше 1400 орудий. Флотом командовал известный своей храбростью алжирский моряк Джейзайрмо-Хассан-бей; главный же начальник флота капудан-паша (генерал-адмирал) Хассан-Эддин съехал на берег и находился в лагере сухопутных войск, расположенном на ближайшем берегу.

«Увидя такое сооружение, - доносил граф А.Орлов, - я ужаснулся и был в неведении: что мне предпринять должно?».

В ночь на 24 июня на корабле «Трех Иерархов» состоялся военный совет в котором участвовали А.Г. и Ф.Г. Орловы, Г.А. Спиридов, Д. Эльфинстон, С.К. Грейг, генерал Ю.В. Долгоруков. На нем был принят план атаки турецкого флота. Отступив от правил линейной тактики, господствовавшей в европейских флотах, был избран новый тактический прием: спуститься на противника в кильватерной колонне почти перпендикулярно к его боевой линии и атаковать под парусами с короткой дистанции (50–70 м) авангард и часть центра и нанести сосредоточенный удар по турецкому флагману, что должно было привести к нарушению управления турецким флотом.

24 июня 1770 г. в 11-м часу утра, при тихом северо-западном ветре, русский флот, будучи на ветре относительно турок, построившись в линию, начал сближаться с неприятелем.

66-пушечный линейный корабль «Трех Иерархов»

Флот был построен в ордер-баталии. Девять линейных кораблей были разделены на три равные группы: авангард - линейные корабли «Европа» (капитан 1-го ранга Ф.А. Клокачев), «Евстафий» (флаг адмирала Г.А. Спиридова, командир капитан 1-го ранга А.И. фон Круз), «Трех Святителей» (капитан 1-го ранга С.П. Хметевский); кордебаталия - линейные корабли «Иануарий» (капитан 1-го ранга И.А. Борисов), «Трех Иерархов» (кайзер-флаг А.Г Орлова, командир-капитан-бригадир С.К. Грейг), «Ростислав» (капитан 1-го ранга В.М. Лупандин); арьергард - линейные корабли «Не Тронь Меня» (флаг контр-адмирала Д. Эльфинстона, командир-капитан 1-го ранга П.Ф. Бешенцов), «Святослав» (капитан 1-го ранга В.В. Роксбург), «Саратов» (капитан 2-го ранга А.Г. Поливанов). В составе русского флота был только один 80-пушечный корабль «Святослав», остальные корабли 66-пушечные. Всего русские имели 608 орудий.

Бомбардирский корабль, фрегаты, пакетботы и другие малые суда шли вне линии и в сражении не участвовали.

Корабль «Европа» шел головным, направляясь почти на середину неприятельской линии, перпендикулярно к ней. Следующий в строю «Евстафий» шел так близко, что его бушприт почти касался кормы «Европы». Когда «Европа» приблизилась к неприятелю на пушечный выстрел (500–600 м), турки открыли огонь и стали обстреливать и другие наши корабли, которые продолжали идти на сближение, не отвечая на огонь противника.

У турок в начале боя было явное преимущество - они встречали русские корабли продольными залпами, в то время как русские корабли могли стрелять только из погонных (носовых) пушек, но и они молчали.

Только сблизившись на дистанцию пистолетного выстрела, «Европа» повернулась и открыла огонь всем бортом. Следующие за ней русские корабли поворачивали к северу и давали залпы сдвоенными ядрами по турецким кораблям. Затем они медленно, вплотную друг к другу стали продвигаться вдоль линии турецких кораблей, ведя артиллерийский огонь.

Но вскоре, по настоянию греческого лоцмана, объявившего, что курс ведет на камни, Ф.А. Клокачев должен был поворотить на правый галс и выйти из линии. Адмирал Г.А. Спиридов, не поняв этого маневра, был так рассержен, что не удержался и закричал: «Господин Клокачев! Поздравляю вас матросом», то есть на глазах у всей эскадры обвинил его в трусости и грозил разжаловать. Но уже через день Ф.А. Клокачев доказал свои мужество и отвагу.

66-пушечный линейный корабль «Евстафий»

Место «Европы» занял «Евстафий», по которому сосредоточились выстрелы трех турецких кораблей, из которых самый большой и ближайший был корабль главнокомандующего. «Евстафий» развернулся бортом к противнику и с дистанции 50 м (пистолетный выстрел) сосредоточил огонь по флагманскому кораблю турок «Реал-Мустафе». Вслед за «Евстафием» последовательно вступили в бой и остальные корабли эскадры Г.А. Спиридова, находившиеся же в арьергарде три корабля Д. Эльфинстона отстали и успели подойти только к концу сражения.

«Трех Святителей» пытался оказать помощь флагману, но на нем были перебиты брасы, серьезно повреждены паруса и его снесло в середину турецкого флота. Во время нахождения между турецкими кораблями «Трех Святителей», действуя с обеих бортов, произвел из пушек 684 выстрела. В дыму кроме неприятельского огня он попал под выстрелы флагманского корабля А.Г. Орлова «Трех Иерархов». В начале боя «Иануарий», идя за «Тремя Святителями», непрерывно поражал неприятеля меткими выстрелами В кильватер «Иануарию» следовал «Трех Иерархов» под кайзер-флагом А.Г. Орлова.

Войдя в гущу боя, он стал на якорь и обрушил огонь своих орудий на 100-пушечный корабль турецкого капудан-паши, который в это время находился на берегу. Палили из орудий, ружей, даже пистолетов. Смятение охватило команду турецкого судна, турки обрубили якорный канат, но забыли о шпринге, и турецкий корабль неожиданно повернулся к «Трем Иерархам» кормой и минут пятнадцать стоял так под опустошительными продольными выстрелами. При таком положении ни одно турецкое орудие не могло действовать против «Трех Иерархов».

В 12.30, когда бой был в разгаре, «Трех Святителей» под огнем противника исправил повреждения и снова вошел в линию четвертым кораблем. За ним вошел в строй «Ростислав», а затем «Европа», вышедший в начале боя из линии.

«Евстафий», подошедший к турецкому флагманскому 90-пушечному кораблю «Реал-Мустафа» на ружейный выстрел, все более и более сближался с неприятелем. Адмирал Г.А. Спиридов в парадной форме, с обнаженной шпагой расхаживал по юту. Поставленным тут же музыкантам приказано было: «играть до последнего». Сражающиеся корабли сошлись борт о борт; на «Евстафии» перебитый такелаж и рангоут, поврежденные паруса и множество убитых и раненых не давали возможности удалиться от противника, с которым перестреливались уже из ружей и пистолетов. В час дня от огня единорогов с «Евстафия» на «Реал-Мустафе» возник пожар, вскоре распространившийся по всему кораблю. Наконец корабли свалились, русские матросы перебежали на неприятельский корабль, и начался отчаянный рукопашный бой, во время которого турецкий корабль продолжал гореть. Охваченная огнем грот-мачта его упала поперек «Евстафия». Искры посыпались в открытую во время боя крюйт-камеру. Раздался оглушительный взрыв - «Евстафий» взлетел на воздух, а вслед за ним и «Реал-Мустафа». Адмирал Г.А. Спиридов, убедившись в невозможности спасения корабля, в соответствии с уставом перед взрывом вместе с графом Ф.Г. Орловым сошел на шлюпку. С ближайших русских кораблей к «Евстафию» спешили шлюпки, но они успели принять только Г.А. Спиридова, Ф.Г. Орлова и несколько человек. На корабле погибло до 620 человек, в том числе 22 офицера, и спаслось до 60. В числе последних был командир корабля А.И. Круз, выброшенный взрывом с корабля и удержавшийся на воде на обломке мачты, с которого был снят подошедшей шлюпкой.

В этот наиболее напряженный момент стоявшие рядом с флагманом турецкие корабли, спасаясь от пожара и огня русских кораблей, поспешно обрубали якорные канаты, выходили из боя и спешили укрыться в Чесменской бухте. Русские преследовали их до входа в бухту. Бой продолжался около двух часов. С русской стороны в нем приняли участие только авангард и кордебаталия, арьергард Д. Эльфинстона принял участие только в преследовании противника.

Хотя турецкий флот потерял только один корабль, как, впрочем, и русские, после боя он был в большом беспорядке. В поспешном бегстве турецкие корабли сталкивались между собой, отчего некоторые потеряли свои бушприты.

Бомбардирский корабль «Гром»

За исключением «Евстафия», потери наши были весьма незначительны. Более других пострадал корабль «Трех Святителей», который получил несколько пробоин в корпусе, рангоут и такелаж его был перебит ядрами, и потеря в людях: 1 офицер и 6 матросов убиты, командир, 3 офицера и 20 матросов ранены. На всех остальных судах количество убитых и раненых не превышало 12.

Русский флот стал на якорь при входе в Чесменскую бухту вне неприятельских выстрелов, в расстоянии корабль от корабля не более одного кабельтова. Турки, не имея возможности по причине тихого и противного ветра прорваться через нашу линию, в ожидании благоприятного ветра или помощи из Константинополя, спешили усилить защиту флота береговыми укреплениями. На северном мысе бухты уже была батарея, теперь строили другую - на южном.

В 17 часов бомбардирский корабль «Гром» (капитан-лейтенант И.М. Перепечин) стал на якорь перед входом в Чесменскую бухту и начал обстрел стоявшего в беспорядке турецкого флота из мортир и гаубиц.

Остаток 24-го, всю ночь и день 25 июня «Гром» методично «бросал» на неприятельские суда бомбы и каркасы, некоторые из них попадали, не производя пожаров. Длительный обстрел деморализовал турок и подготовил условия для нанесения главного удара.

На военном совете 25 июня, собравшемся у главнокомандующего на корабле «Трех Иерархов», из флагманов и капитанов решено было, закрыв турецким кораблям выход из Чесменской бухты, комбинированным ударом корабельной артиллерии и брандеров сжечь его. Если бы брандеры были в наличии, атаку можно было начать еще вечером 24 июня, немедленно после того как турки вошли в бухту. Однако готовых брандеров в русской эскадре не было. Изготовить их было приказано бригадиру морской артиллерии И.А. Ганнибалу. В течение суток были снаряжены четыре брандера из старых греческих фелюг. Командовать ими вызвались капитан-лейтенант Т. Макензи, капитан-лейтенант Р.К. Дугдаль, мичман князь В.А. Гагарин, лейтенант Д.С. Ильин. Команды брандеров набрали также из добровольцев.

Для атаки турецкого флота был выделен отряд в составе четырех линейных кораблей - «Ростислав», «Не Тронь Меня», «Европа» и «Саратов», двух фрегатов «Надежда» (капитан-лейтенант П.А. Степанов) и «Африка» (капитан-лейтенант М. Клеопин) и бомбардирского корабля «Гром».

Командиром отряда был назначен бригадир С.К. Грейг, который поднял брейд-вымпел на «Ростиславе». В приказе главнокомандующего, отданном по этому случаю, сказано: «Наше дело должно быть решительное, чтоб оной флот победить и разорить, не продолжая времени, без чего здесь, в Архипелаге, не можем мы иметь к дальним победам свободные руки».

Ширина Чесменской бухты - около 750 метров, а длина ее не превышает 800 метров. Турецкий флот стоял скученно в глубине бухты, и если учесть, что средняя длина корабля была около 54 метров, то можно представить, как плотно стояли турецкие корабли по ширине бухты. На берегу бухты находились турецкие батареи. Турецкий флот представлял собой идеальный объект для атаки брандерами, и решение русского командования вполне отвечало как обстановке, так и задаче.

По диспозиции, данной С.К. Грейгом, линейные корабли «Европа», «Ростислав» и «Саратов» должны были войти в бухту и встать на якорь возможно ближе к неприятелю. «Не Тронь Меня» должен был расположиться мористее, чтобы при необходимости оказать им помощь. Фрегат «Надежда» должен был действовать по северной батарее турок, фрегат «Африка» - по южной. «Гром» должен был занять позицию мористее кораблей.

Ф. Гаккерт. Чесменское сражение

В 23.00 на «Ростиславе» подняли три фонаря - сигнал к атаке. Первым должен был идти фрегат «Надежда», но он задержался. Тогда Г.А. Спиридов с «Трех Иерархов» приказал Ф.А. Клокачеву немедленно сниматься, не дожидаясь других судов.

В 23.30 корабль «Европа» первым снялся с якоря и согласно приказу занял место в непосредственной близости от турецких кораблей. В 0.30 26 июня он завязал бой со всем турецким флотом, открыв огонь ядрами и брандскугелями, и около получаса на него одного направлены были неприятельские выстрелы, до тех пор пока не вступили в дело и другие суда отряда.

К часу ночи прибыл на назначенное по диспозиции место «Ростислав». За ним шли изготовленные брандеры. Вслед за «Европой» и «Ростиславом» приходили и занимали свои места другие корабли и фрегаты.

В начале второго часа удачно выпущенным с бомбардирского корабля «Гром» зажигательным снарядом был вызван пожар на одном из турецких кораблей, стоявшем в центре бухты, огонь с которого перекинулся на ближайшие подветренные корабли. На нашем флоте раздалось победное «ура».

В это время по сигналу с «Ростислава» в атаку пошли брандеры. С началом атаки брандеров русские корабли прекратили огонь. Из четырех брандеров один (капитан-лейтенанта Т. Макензи), не дойдя до неприятельской линии, стал на мель, другой (капитан-лейтенант Р.К. Дугдаль) был взят на абордаж турецкими галерами, третий (мичман князь В.А. Гагарин) свалился с уже горевшим кораблем. Командир же четвертого брандера, лейтенант Д.С. Ильин, не только сцепился с большим турецким 84-пушечным кораблем, но когда зажег свой брандер, то, отойдя на шлюпке, еще посмотрел, каково будет его действие. Громадный турецкий корабль с грохотом взлетел на воздух, горящие обломки посыпались на соседние корабли и они также загорались. Убедившись, что он сделал свое дело, Д.С. Ильин на шлюпке вернулся на «Трех Иерархов».

Н. Нарбеков. Чесменское сражение. Подвиг лейтенанта Ильина